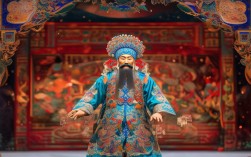

京剧《三击掌》是传统剧目《红鬃烈马》中的经典折子戏,讲述相国王允之女王宝钏因抛绣球选穷书生薛平贵为婿,与父亲激烈争执,最终以三击掌为誓,与家庭决裂,甘愿与薛平贵共赴清贫的故事,作为程派传人的张火丁,以其对人物内心世界的深刻挖掘和极具感染力的表演,为这出传统戏赋予了当代观众共情的生命力,成为其舞台艺术的代表作之一。

《三击掌》的核心冲突集中在“父女情”与“个人志”的对抗,王允作为相国,代表着封建礼教与世俗权威,期望女儿嫁入豪门巩固家族利益;王宝钏则冲破阶级桎梏,坚持“贫富不移”的爱情观,这场冲突没有激烈的肢体对抗,却通过唱念做打的细腻铺陈,将人物内心的波澜推向高潮,张火丁的演绎,正是抓住了“静水流深”的表演精髓——她以程派特有的“低回婉转、幽咽含蓄”唱腔为骨,以精准传神的身段、眼神为魂,将王宝钏从“委婉劝谏”到“据理力争”,再到“决绝断义”的心理转变,刻画得层次分明、入木三分。

在唱腔处理上,张火丁深得程派“以情带声、声情并茂”的真传,开篇“老爹爹亲许配苏龙为婚”的【西皮导板】转【原板】,她并未一味追求高亢,而是用“脑后音”与“擞音”的巧妙结合,让声音如泣如诉,当唱到“女儿不孝儿不从”时,尾音微微下沉,带着一丝不易察觉的颤抖,既表现了对父亲的孝心,又暗示了对世俗压力的不屈,而与王允对峙的核心唱段“非是女儿抗严命”,她通过节奏的把控,将“相府不招白衣婿”的坚定与“寒窑愿等薛郎归”的决绝形成对比,尤其是“击掌”前的“三番”唱腔,一次比一次激昂,一次比一次清晰,情绪层层递进,为最后的“三击掌”积蓄了强大的爆发力。

念白与身段是张火丁塑造人物的另一大亮点,传统戏中,王宝钏的念白多为京白或韵白,张火丁则结合程派“念白如唱”的特点,让对白更具音乐性和情感张力,面对父亲的质问,她起初声音柔和,带着试探与解释;当父亲搬出“相国体面”施压时,她的语气陡然转硬,字字清晰如珠玉,透出不妥协的锋芒;“击掌”动作的处理尤为精妙——她并非简单抬手相击,而是先微微后退半步,身体略带颤抖,眼神从哀求转为冰冷,再缓缓抬起双手,三次击掌的力度一次比一次重,从“轻击”到“重击”,最后一声仿佛用尽全身力气,配合着“击掌三击两离分”的唱词,将“父女情断”的悲怆感推向极致,此时的她,没有哭天抢地,只是眼神空洞地望向远方,却让观众从那份克制中感受到比嚎啕大哭更强烈的情感冲击。

为了更直观地展现张火丁在《三击掌》中的表演特色,可通过以下表格对比传统演绎与她的创新处理:

| 表演段落 | 传统演绎要点 | 张火丁创新处理 |

|---|---|---|

| 初次争执 | 侧重对白冲突,唱腔较为平直 | 加入“眼神躲闪—直视—冷视”的变化,唱腔用擲音表现内心挣扎,情绪更细腻 |

| 击掌前的对峙 | 动作程式化,强调“礼节性”反抗 | 通过“水袖先掩面后甩开”的细节,表现“掩泪—决绝”的心理转折,击掌前有明显的呼吸停顿 |

| 击掌后的独白 | 以唱腔悲凉为主,身段较简单 | 身体微微前倾,双手紧握又松开,配合“寒窑”的联想眼神,将“苦”与“坚”融为一体 |

张火丁的《三击掌》之所以能跨越时代打动观众,不仅在于她对程派技艺的精湛传承,更在于她对传统人物精神的当代诠释,在封建语境下,王宝钏的“击掌”是反抗;而在当代社会,她所代表的“忠于内心、不畏世俗”的独立人格,恰与年轻人追求自我价值的理念不谋而合,张火丁通过“减法”表演——去掉繁复的程式,聚焦人物最本真的情感,让观众在“静”中感受到“动”的力量,这或许正是传统艺术在现代舞台焕发生机的关键。

相关问答FAQs

问题1:张火丁的《三击掌》与其他流派(如梅派、尚派)演绎的这出戏有何本质区别?

解答:流派差异主要体现在人物定位和表演风格上,梅派尚派多强调王宝钏的“大家闺秀”风范,唱腔华丽,身段柔美,突出其“温婉”一面;而程派以“塑骨”为先,张火丁的演绎更侧重人物内心的“刚烈”与“孤绝”,唱腔低沉内敛,用“抑扬顿挫”的节奏感表现情感的克制与爆发,通过眼神、微表情等细节传递“外柔内刚”的反抗精神,使人物更具悲剧张力和现代独立女性的特质。

问题2:《三击掌》中“三击掌”的动作在程派表演中是否有固定的程式要求?张火丁如何赋予其新意?

解答:传统程派中“三击掌”有一定程式:需配合“推、拍、击”三个手势,节奏由缓到急,眼神随动作从“看父”到“望空”转变,张火丁在保留程式框架的基础上,创新性地加入了“呼吸节奏”的变化——第一次击掌前深吸气,表现犹豫;第二次击掌时屏住呼吸,表现挣扎;第三次击掌后长长吐气,表现决绝,她的三次击掌在力度上递进,配合身体从“直立”到“微晃”再到“挺直”的姿态变化,让“击掌”不仅是动作符号,更是情感外化的核心载体。