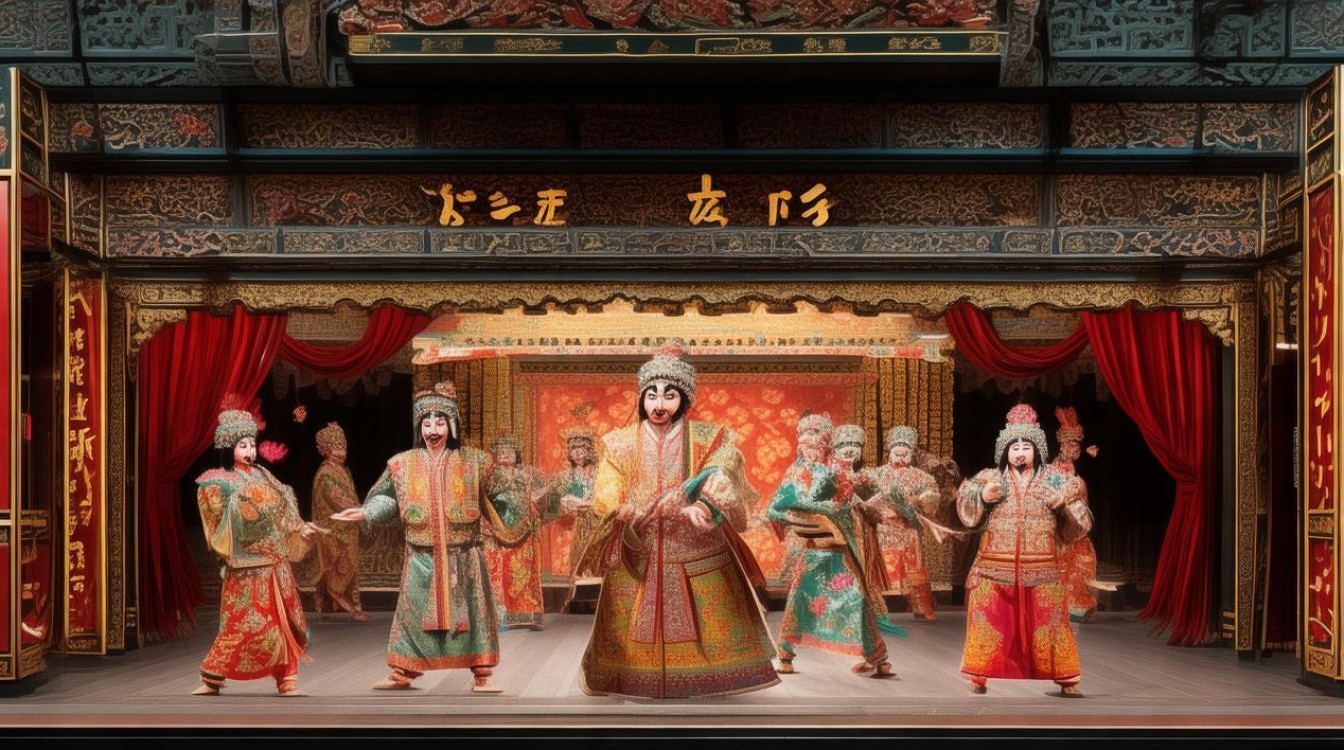

山西作为中国戏曲的重要发源地之一,拥有丰富多元的戏曲剧种,这些剧种承载着深厚的历史文化底蕴和地方特色,被誉为“戏曲艺术的博物馆”,从梆子腔的激昂高亢到弦索腔的婉转细腻,从傀儡戏的精妙绝伦到皮影戏的光影传奇,山西戏曲以其独特的艺术魅力在中华戏曲史上占据重要地位,以下将详细介绍山西主要的戏曲剧种及其艺术特色。

山西戏曲的剧种体系庞大,按声腔、流行区域和艺术形式可分为梆子腔、弦索腔、傀儡戏、皮影戏等多个类别,梆子腔剧种是山西戏曲的主体,包括晋剧、蒲剧、北路梆子、上党梆子等,它们共同构成了山西戏曲的核心骨架;而弦索腔则以耍孩儿、罗罗腔、碗碗腔等为代表,唱腔风格独具一格;傀儡戏与皮影戏则以其独特的表演形式,成为山西戏曲中不可或缺的组成部分。

梆子腔剧种:山西戏曲的中流砥柱

梆子腔是山西戏曲中最具影响力的声腔体系,其以硬木梆子为节拍乐器,唱腔高亢激越、粗犷豪放,擅长表现历史战争、民间传说等题材。

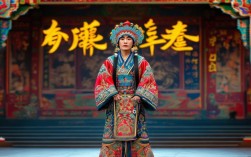

晋剧,又称“中路梆子”,是山西最具代表性的剧种,流行于山西中部及陕西、内蒙古、河北部分地区,晋剧形成于清代中后期,是在蒲剧的基础上吸收晋中民间艺术发展而成,其唱腔以“七种板式”为核心(【导板】【回龙】【慢板】【平板】【二性】【流水】【介板】),旋律流畅,既保留了梆子腔的激越,又融入了晋中方言的柔婉,形成“刚柔并济”的独特风格,晋剧的角色行当齐全,生、旦、净、丑各有特色,表演程式严谨,身段动作极具生活气息,代表剧目有《打金枝》《富贵图》《算粮登殿》等,打金枝》通过郭子仪寿诞、郭暧打公主、夫妻和好的故事,展现了唐代宫廷生活的波澜,成为晋剧的经典之作,近代以来,丁果仙(须生)、程玉英(青衣)、马秋仙(小旦)等名角的涌现,进一步推动了晋剧的艺术发展。

蒲剧,原名“蒲州梆子”,因流行于晋南古蒲州(今运城)一带而得名,是梆子腔中历史最悠久的剧种,被誉为“梆子腔鼻祖”,蒲剧形成于明代嘉靖年间,其唱腔以“慷慨激越”著称,音调高亢,节奏紧促,尤其擅长表现悲壮、激烈的情感,如《窦娥冤》《薛刚反唐》等剧目中,演员通过“炸音”“吊毛”等高难度技巧,将人物的悲愤与抗争展现得淋漓尽致,蒲剧的表演极具张力,净角(花脸)的“勾脸”艺术尤为突出,色彩鲜明,线条粗犷,如《芦花荡》中的张飞、《取成都》中的马超,形象鲜明,极具视觉冲击力,近代名角阎逢春(须生)、王秀兰(旦角)等,以精湛的唱腔和表演,使蒲剧成为山西戏曲的重要代表。

北路梆子,流行于山西北部及内蒙古、河北部分地区,因以梆子击节、用北路方言演唱而得名,北路梆子与蒲剧同属“山陕梆子”的分支,但受晋北地理环境和民俗文化影响,唱腔更显“高亢悲凉”,尤其擅长表现边塞征战、忠奸斗争等题材,其板式与晋剧相似,但旋律起伏更大,拖腔悠长,如《金水桥》中秦英闯宫的唱段,通过“哭板”“滚白”等板式,将秦英的愤怒与悲痛推向高潮,北路梆子的表演风格粗犷豪放,武戏尤为精彩,如《破洪州》中穆桂英的“靠旗功”,动作干净利落,气势磅礴。

上党梆子,流行于山西东南部(古上党地区,今长治、晋城一带),是山西梆子腔中风格独特的剧种,上党梆子并非单一声腔,而是由“梆子腔”“昆腔”“罗腔”“卷戏”“黄戏”“皮簧”等多种声腔融合而成的“诸腔合调”剧种,被誉为“上党戏曲活化石”,其唱腔以梆子腔为主,兼有昆曲的婉转、罗腔的细腻,旋律优美,节奏明快,尤其擅长表现民间生活故事,如《三上轿》《闯幽州》等剧目,贴近生活,充满乡土气息,上党梆子的表演程式严谨,身段动作兼具舞蹈性与写实性,旦角的“水袖功”、生角的“髯口功”极具特色,代表人物之一是吴婉芝,她以创新的唱腔和细腻的表演,推动了上党梆子的发展。

弦索腔剧种:婉转细腻的民间韵味

与梆子腔的激昂不同,弦索腔以板胡、三弦、笛子等弦乐器为主要伴奏,唱腔婉转细腻、抒情性强,多表现才子佳人、民间传说等题材。

耍孩儿,又称“咳咳腔”,因唱腔中常以“咳咳”作为衬词而得名,流行于山西大同、朔州一带,耍孩儿形成于元代,是山西戏曲中历史最悠久的弦索腔剧种之一,其唱腔结构独特,以“平腔”“垛板”“散板”为主,旋律简单却极具感染力,尤其擅长表现悲欢离合的情感,代表剧目《送娘》,通过儿子送别母亲的感人故事,以质朴的唱腔和细腻的表演,展现了人间的真情,耍孩儿的表演风格质朴无华,道具简单,却以“真唱真演”打动观众,被誉为“戏曲中的活化石”。

罗罗腔,流行于山西雁北地区(今大同、忻州一带),因唱腔中“罗罗”的衬词而得名,罗罗腔形成于明代,最初是民间的小调,后吸收梆子腔的表演形式,发展成为独立的剧种,其唱腔以“流水板”“二板”“散板”为主,旋律明快,节奏活泼,擅长表现喜剧题材,如《借亲配》《花亭相会》等剧目,语言幽默,充满生活情趣,罗罗腔的伴奏乐器以笛子、唢呐为主,间以梆子击节,形成“笛脆梆响”的独特音响效果。

碗碗腔,又称“孝义碗碗腔”,因以碗碗为主要击节乐器而得名,流行于山西孝义、汾阳一带,碗碗腔形成于清代,其唱腔以“慢板”“二性”“流水”为主,旋律婉转悠扬,如泣如诉,尤其擅长表现悲剧题材,如《逼上梁山》《金琬钗》等剧目,通过细腻的唱腔和表演,将人物的悲惨命运展现得深入人心,碗碗腔的表演风格细腻传神,旦角的“手帕功”“水袖功”极具特色,而“碗碗”乐器的清脆音色,更增添了唱腔的凄美之感。

傀儡戏与皮影戏:光影与偶艺的传奇

山西的傀儡戏与皮影戏是戏曲艺术中的“另类瑰宝”,以其独特的表演形式和精湛的制作技艺,成为山西戏曲的重要组成部分。

孝义木偶戏,流行于山西孝义一带,是中国木偶戏的重要流派之一,孝义木偶戏分为“提线木偶”和“杖头木偶”两种,提线木偶通过16根丝线控制木偶的动作,能完成穿衣、写字、饮酒等高难度动作;杖头木偶则由艺人用木杖操纵,动作夸张,气势恢宏,孝义木偶戏的剧目多取材于历史故事和民间传说,如《孙悟空三打白骨精》《白蛇传》等,表演时,艺人以“声、情、技”相结合,使木偶栩栩如生,极具感染力。

孝义皮影戏,与孝义木偶戏并称“孝义双绝”,流行于山西孝义及陕西、河北部分地区,孝义皮影戏以牛皮或驴皮为材料,通过雕刻、着色、装订等工序制成影人,再借灯光将影人投射在影幕上,配合唱腔和表演,形成“光影传奇”,其唱腔以碗碗腔为主,兼有晋剧、蒲剧等声腔,剧目丰富,既有《封神演义》《三国演义》等历史故事,也有《张连卖布》《小女婿》等民间小戏,孝义皮影戏的制作技艺精湛,影人的雕刻线条细腻,色彩鲜艳,如《西游记》中的孙悟空影人,形象生动,成为皮影戏的经典形象。

主要剧种一览表

| 剧种名称 | 流行地区 | 声腔特点 | 形成年代 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 晋剧 | 山西中部及陕、蒙、冀 | 刚柔并济,七种板式 | 清代中后期 | 《打金枝》《富贵图》 |

| 蒲剧 | 山西晋南及豫、陕交界 | 慷慨激越,高亢悲凉 | 明代嘉靖 | 《窦娥冤》《薛刚反唐》 |

| 北路梆子 | 山西北部及内蒙古、冀 | 高亢悲凉,节奏紧促 | 清代中期 | 《金水桥》《破洪州》 |

| 上党梆子 | 山西东南部(长治、晋城) | 诸腔合调,旋律优美 | 明代末年 | 《三上轿》《闯幽州》 |

| 耍孩儿 | 山西大同、朔州 | 质朴细腻,“咳咳”衬词 | 元代 | 《送娘》《狮子洞》 |

| 罗罗腔 | 山西雁北地区(大同、忻州) | 明快活泼,幽默风趣 | 明代 | 《借亲配》《花亭相会》 |

| 碗碗腔 | 山西孝义、汾阳 | 婉转凄美,碗碗击节 | 清代 | 《逼上梁山》《金琬钗》 |

| 孝义木偶戏 | 山西孝义 | 偶技精湛,动作夸张 | 清代 | 《孙悟空三打白骨精》《白蛇传》 |

| 孝义皮影戏 | 山西孝义及陕、冀部分地区 | 光影传奇,声腔多样 | 清代 | 《封神演义》《张连卖布》 |

相关问答FAQs

Q1:山西戏曲中最古老的剧种是哪个?它有哪些独特的艺术特点?

A:山西戏曲中最古老的剧种是蒲剧(蒲州梆子),形成于明代嘉靖年间(16世纪中叶),被誉为“梆子腔鼻祖”,其独特艺术特点主要体现在三个方面:一是唱腔“慷慨激越”,音调高亢,节奏紧促,尤其擅长表现悲壮、激烈的情感,如《窦娥冤》中窦娥临刑前的“滚白”唱段,撕心裂肺,极具感染力;二是表演风格“粗犷豪放”,净角(花脸)的“勾脸”艺术极具特色,色彩鲜明,线条粗犷,如《芦花荡》中的张飞,黑脸獠牙,气势逼人;三是保留了大量古老的表演程式,如“翎子功”“髯口功”,翎子功”通过 manipulation 雉尾(翎子)表现人物的愤怒或激动,技巧难度极高,是蒲剧表演的绝活之一。

Q2:晋剧与蒲剧的主要区别是什么?为什么晋剧能成为山西的代表剧种?

A:晋剧与蒲剧虽同属梆子腔,但在流行地区、唱腔风格和艺术发展上存在明显区别,从流行地区看,蒲剧流行于山西晋南(运城、临汾等地),受中原文化和秦腔影响较深;晋剧流行于山西中部(太原、晋中等地),是“中路梆子”,融合了晋中方言和民间艺术,从唱腔风格看,蒲剧“高亢激越”,更接近梆子腔的原始形态,如《薛刚反唐》中薛刚闯祸的唱段,直抒胸臆,充满力量;晋剧则“刚柔并济”,在保留梆子腔激越的同时,融入了晋中方言的柔婉,旋律更流畅,如《打金枝》中郭暧的唱段,既有愤怒的爆发,又有夫妻情深的婉转。

晋剧能成为山西的代表剧种,主要有三方面原因:一是地理与人口优势,晋中地区是山西的政治、经济、文化中心,人口密集,为晋剧的传播提供了广阔的受众基础;二是艺术包容性强,晋剧在发展过程中吸收了蒲剧、昆曲、民间小调等多种艺术元素,形成了多元化的声腔体系,既能演历史大戏,也能演生活小戏;三是名角的推动作用,近代以来,丁果仙(“须生泰斗”)、程玉英(“程派”青衣)等名角的出现,通过创新唱腔和表演,提升了晋剧的艺术影响力,使其从地方小戏发展成为全国知名的大剧种。