三国故事自元杂剧起便成为戏曲舞台上的重要题材,历经明清至今,不同剧种以独特的艺术手法演绎着这段波澜壮阔的历史,塑造出关羽、诸葛亮、曹操等经典人物形象,将忠义、智谋、权变等主题融入唱念做打,成为中华文化中极具魅力的艺术瑰宝,京剧、越剧、川剧、粤剧等剧种均留下了大量脍炙人口的三国戏,它们或以武戏见长,展现金戈铁马的战场;或以文戏动人,刻画人物内心的波澜,共同构成了三国戏曲的璀璨图景。

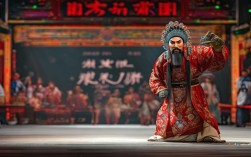

京剧作为国剧,其三国戏以严谨的程式、鲜明的脸谱和激昂的唱腔著称。《定军山》是其中的经典老生戏,取材于《三国演义》中老将黄忠刀劈夏侯渊的故事,剧中黄忠年逾六旬却宝刀不老,通过“请缨”“舞刀”“斩渊”等场次,展现其“老当益壮”的豪情,演员需以稳健的台步、洪亮的嗓音演绎“这一封书信来得巧”,将黄忠的自信与勇猛刻画得淋漓尽致,堪称京剧武老生的代表剧目。《群英会》则是三国戏中“群戏”的典范,以赤壁之战为背景,汇集周瑜、诸葛亮、鲁肃、曹操等众多角色,剧中“蒋干盗书”“草船借箭”“打盖降蔡”等情节环环相扣,通过周瑜的英姿勃发与诸葛亮的从容淡定形成鲜明对比,尤其“借风”一场,诸葛亮手持羽扇、踏罡步斗的表演,将“多智而近妖”的形象塑造得入木三分,而《长坂坡》以赵云单骑救主为核心,通过“大战长坂坡”“怀抱阿斗”等武戏场面,展现赵云的忠勇绝伦,演员翻扑跌打、翎子功的运用,将战场上的紧张激烈与赵云的临危不惧完美结合。

越剧的三国戏则以其婉转的唱腔、细腻的情感见长,更侧重于人物内心的刻画。《貂蝉》是越剧大师傅全香的代表剧目,以貂蝉的视角展开“连环计”的故事,剧中“拜月”一折,貂蝉在月下倾诉心事,越剧“尺调腔”的婉转低回,将女子在权谋中的无奈与坚韧表现得动人心弦;“凤仪亭”一场,与吕布的情感纠葛、与王允的周旋,通过水袖功与眼神的配合,展现出貂蝉的聪慧与决绝,越剧《追韩信》虽以楚汉相争为背景,但“萧何月下追韩信”的情节与三国“三顾茅庐”等求贤故事异曲同工,徐派小生高亢激越的唱腔,将萧何的急切与真诚传递得淋漓尽致,侧面烘托出“人才”在乱世中的珍贵。

川剧以其独特的“变脸”“帮腔”等绝活,为三国戏增添了神秘色彩。《三英战吕布》是川剧武戏的经典,取材于虎牢关之战,刘备、关羽、张飞三兄弟合力对抗吕布,剧中吕布的“跳涧”“戟挑方天画戟”等动作干净利落,而“变脸”绝活的运用,更将吕布的“三姓家奴”形象与战场上的凶狠多变融为一体;张飞的“豹头环眼”通过脸谱与吼叫的结合,展现其勇猛暴躁,关羽的“丹凤眼、卧蚕眉”则突出其忠义凛然,川剧“帮腔”在战斗间隙插入,既渲染气氛,又起到叙事作用。《白帝城托孤》则是川剧悲情戏的代表,刘备临终前对诸葛亮的嘱托,通过“哭灵”一场,川剧“高腔”的苍凉悲怆,配合刘备颤抖的身躯与哽咽的唱词,将“白帝城托孤”的悲壮与无奈推向高潮,成为展现君臣情谊的经典片段。

粤剧的三国戏融合了南音、粤讴等广东曲艺元素,唱腔悠扬,表演细腻。《凤仪亭》以吕布与貂蝉的爱情纠葛为主线,粤剧“梆簧”与“南音”的结合,将吕布的冲动与貂蝉的妩媚刻画得栩栩如生;“掷戟”一场,吕布的愤怒与无奈通过粤剧特有的“红船”身段与武打动作展现,既有武戏的激烈,又有文戏的缠绵。《华容道》则聚焦关羽义释曹操的故事,粤剧“平喉”的醇厚唱腔,将关羽的“义薄云天”与内心的挣扎融为一体,尤其是“放曹”时的“捋髯”“远眺”等动作,既保留了关羽的威严,又凸显其重情重义的性格,成为粤剧红生戏的代表作。

为更直观地呈现不同剧种三国戏的特色,以下表格列举部分经典剧目及其艺术特点:

| 剧种 | 代表剧目 | 剧情梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《定军山》 | 黄忠请缨,刀劈夏侯渊 | 武老生唱腔高亢,身段稳健,展现“老当益壮” |

| 京剧 | 《群英会》 | 赤壁之战中周瑜设局,诸葛亮借东风 | 群戏调度精妙,唱念做打结合,突出智谋交锋 |

| 越剧 | 《貂蝉》 | 貂蝉实施连环计,促成董卓与吕布反目 | 尺调腔婉转,水袖功细腻,侧重女性心理刻画 |

| 川剧 | 《三英战吕布》 | 虎牢关刘关张合力战吕布 | 变脸绝活、帮腔运用,武戏火爆,人物性格鲜明 |

| 粤剧 | 《凤仪亭》 | 吕布与貂蝉在凤仪亭定情,反目成仇 | 南音、梆簧结合,红生唱腔醇厚,情感缠绵 |

三国经典戏曲不仅是历史的艺术再现,更是中华民族价值观的载体,关羽的“忠义”、诸葛亮的“智慧”、刘备的“仁德”,通过戏曲的舞台传播,成为深入人心的文化符号,不同剧种在演绎三国故事时,既保留了历史的核心脉络,又融入了地域文化与艺术特色,使得这段千年历史在戏曲舞台上焕发出永恒的魅力,至今仍在舞台上久演不衰,成为连接古今的文化纽带。

FAQs

Q1:三国戏曲中,关羽的形象有哪些独特的艺术化处理?

A:关羽在三国戏曲中是“忠义”的化身,其形象通过多重艺术手法塑造,京剧脸谱以红色为主,象征“忠义”,丹凤眼、卧蚕眉、三绺长髯的妆容极具辨识度;表演上,关羽的“捋髯”“抚髯”等动作需沉稳大气,体现其威严;唱腔采用“二黄”或“西皮”,醇厚庄重,如《华容道》中“放曹”时的唱段,既显忠义又藏无奈,关羽持青龙偃月刀的“刀式”、骑马的“趟马”程式,均需演员具备扎实的基本功,形成“威、庄、肃”的艺术形象,成为戏曲“红生”行当的典范。

Q2:为什么川剧《三英战吕布》中的“变脸”能成为经典?

A:川剧《三英战吕布》中的“变脸”并非单纯炫技,而是服务于人物塑造与剧情表达,吕布在剧中是“反复无常”的代表,“变脸”通过快速变换的脸谱(如从凶煞到惊恐再到狰狞),外化其内心的多疑与残暴,与“三姓家奴”的标签形成呼应。“变脸”的时机与武打动作结合,如吕布战败时的“变脸”,增强戏剧冲突的紧张感;而川剧“帮腔”在变脸后插入,既引导观众情绪,又强化了“善恶有报”的主题,使技术手段与艺术内涵完美统一,成为川剧三国戏的标志性符号。