京剧《托兆碰碑》是传统老生戏中的经典剧目,取材于北宋杨家将故事,讲述了杨继业被困两狼山,兵败碰碑殉国,魂魄托梦杨七郎的悲壮情节,作为京剧艺术的重要载体,该剧的琴谱(主要指京胡伴奏乐谱)不仅是音乐记录,更是人物情感与剧情氛围的核心表达,通过工尺谱、板式变化与演奏技巧,将杨继业的忠烈、悲愤与幽魂的哀婉凝练为“声情并茂”的舞台艺术。

剧目背景与琴谱的关联

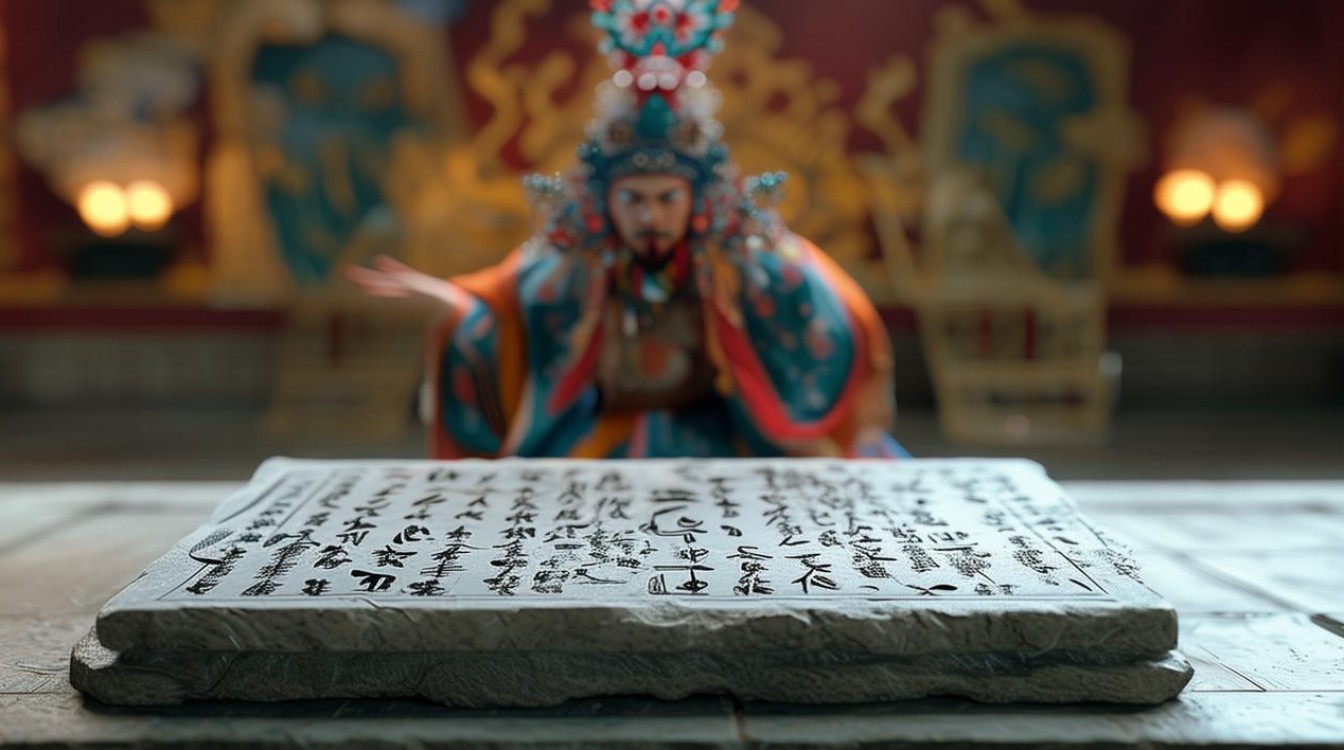

《托兆碰碑》由“托兆”与“碰碑”两折组成,剧情跌宕:前半部“托兆”展现杨继业死后魂魄(老生扮相,蓝衣、白髯)夜访七郎杨延昭,告知碰碑之兆,嘱托后事;后半部“碰碑”以倒叙回溯杨继业被辽军围困,粮尽援绝,最终碰李陵碑自尽的场景,琴谱在剧中贯穿始终,既是唱腔的“骨架”,也是情绪的“催化剂”——如“托兆”中幽魂出场的幽咽琴声,“碰碑”中碰碑瞬间的激越弓法,均通过乐谱的精准记录与二度创作,强化了悲剧的感染力。

京剧琴谱传统以“工尺谱”记谱,结合板眼(节拍)标记,如“一板三眼”“流水板”等,虽未记录具体音高(需依赖演奏者对“西皮”“二黄”等声腔的熟悉),但通过“尺工谱”符号(如“上”“尺”“工”等)与“弓指法”标记(如“弓”“颤”“滑”等),保留了旋律的韵味与节奏的层次,现代京剧琴谱则多简化为简谱,标注更明确的音高与弓法,便于传承与教学。

琴谱的艺术功能:托腔保调与情景交融

京剧音乐以“腔随情转,乐为戏服务”为原则,《托兆碰碑》的琴谱正是这一原则的集中体现。

托腔保调:唱腔与伴奏的“咬合”

琴谱的核心功能是“托腔保调”,即通过京胡的旋律与唱腔形成“你中有我,我中有你”的呼应,以杨继业碰碑前的核心唱段“叹杨家投宋主心血用尽”为例(【二黄导板】转【回龙】转【原板】),琴谱在导板部分以散板节奏铺垫,旋律上扬后骤然下坠,模拟杨继业“仰天长叹”的苍凉;回龙段“血泪染透征袍”一句,琴谱采用“连弓”技法,与唱腔的“擞音”“滑音”配合,形成“字正腔圆”的听觉效果;原板段“金沙滩上遭陷阱”则通过“快弓”与“顿弓”交替,强化叙事的紧迫感,这种“腔由情生,谱随腔走”的设计,使琴谱不仅是伴奏,更是唱腔情感的延伸。

情景交融:用音乐塑造“时空感”

“托兆”与“碰碑”分属阴阳两界,琴谱通过音色、节奏与调式的对比,构建出截然不同的“时空氛围”。

- “托兆”的幽冥感:杨继业魂魄出场时,琴谱多采用低音区(如“sol”“la”),以“慢弓”与“颤音”结合,营造出阴森、压抑的氛围;托梦过程中,旋律加入“泛音”(如《夜深沉》的变奏),象征魂魄的缥缈,与杨七郎的“生腔”(实唱)形成“阴阳对唱”,琴谱的“弱起”“渐强”则推动情感从哀婉到激愤的递进。

- “碰碑”的悲壮感:杨继业被困两狼山时,琴谱转为“西皮流水板”,节奏紧凑,旋律跳跃,表现战场的紧张;临终前“碰碑”瞬间,琴谱以“强弓重音”收束,配合锣鼓的“仓”音,形成“声停情不止”的震撼,凸显英雄末路的决绝。

板式变化:情绪的“叙事逻辑”

京剧板式是情绪的“语言系统”,《托兆碰碑》的琴谱通过板式转换,精准匹配剧情发展:

| 场次 | 唱腔板式 | 琴谱特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 杨继业托兆 | 【二黄导板】 | 散板,旋律自由,尾音拖长 | 幽怨、悲切 |

| 【二黄回龙】 | 节奏渐快,旋律起伏大 | 愤懑、倾诉 | |

| 【二黄原板】 | 中速,字腔对应工整 | 叙事、哀叹 | |

| 杨继业碰碑 | 【西皮导板】 | 高亢激越,散板起腔 | 绝望、不甘 |

| 【西皮快板】 | 流水板,节奏密集,弓法跳跃 | 战场厮杀的激烈 | |

| 【散板】收尾 | 旋律骤停,强音收束 | 碰碑的悲壮与决绝 |

流派特色与琴谱的“二度创作”

京剧流派的形成,离不开琴谱的个性化演绎。《托兆碰碑》作为老生戏,不同流派的琴谱处理差异显著,体现了“依字行腔,因人创腔”的艺术规律。

- 余派(余叔岩):余派唱腔“以情带声,声情并茂”,琴谱讲究“含蓄内敛”,如“托兆”中的“杨七郎我的儿啊”一句,琴谱采用“弱起后渐强”的弓法,配合“滑音”与“擞音”,模拟杨继业“哽咽”之声,避免过度渲染,凸显“哀而不伤”的悲剧美。

- 马派(马连良):马派唱腔“俏丽流畅”,琴谱则突出“灵活多变”,碰碑前的“金沙滩”唱段,琴谱在传统快板中加入“花奏”(如快速的音符装饰),增强旋律的流动感,体现杨继业“虽败犹荣”的英雄气概。

- 奚派(奚啸伯):奚派唱腔“清新雅致”,琴谱以“淡而有韵”为特色,幽魂托梦时,琴谱多用“连弓”,减少“繁音”,以“留白”手法突出唱腔的“字头”“字腹”,营造“此时无声胜有声”的意境。

这些流派的琴谱差异,本质是演奏者对人物理解的个性化表达——同一工尺谱,通过弓法、指法与节奏的微调,可呈现出“杨继业的忠烈”“父亲的哀痛”“魂魄的凄凉”等多重维度。

琴谱的历史传承与现代价值

《托兆碰碑》的琴谱传承,见证了京剧从“口传心授”到“谱录结合”的发展历程,清代京剧形成初期,琴谱多靠“师徒口传”,如程长庚、余三胜等老生名家的演绎,仅通过“把子谱”(记录关键节奏与弓法)流传;20世纪初,随着唱片录音与简谱的普及,《托兆碰碑》的经典唱段(如“叹杨家”)被系统记录,成为后世学习的“范本”。

琴谱不仅是“教学工具”,更是京剧保护的“活化石”,通过分析不同时期的琴谱,可追溯老生唱腔的演变轨迹;而现代作曲家对传统琴谱的改编(如加入交响乐配器),则让《托兆碰碑》的音乐在保留传统韵味的同时,更适应当代观众的审美需求。

相关问答FAQs

Q1:京剧琴谱中的“工尺谱”如何对应现代简谱?

A:工尺谱是传统记谱符号,用“上、尺、工、凡、六、五、乙”分别对应简谱的“do、re、mi、fa、sol、la、si”,板眼(节拍)则通过“板”(强拍)、“眼”(弱拍)标记,如“一板三眼”即4/4拍,工尺谱的“上尺工”对应简谱的“do re mi”,演奏时需结合“慢板”“原板”等板式标记,把握节奏快慢。

Q2:不同流派的《托兆碰碑》琴谱差异,对演员表演有何影响?

A:流派琴谱的差异直接影响演员的“唱腔处理”与“情感表达”,例如余派琴谱的“含蓄”要求演员在演唱时“以气托声”,通过眼神与身段的细微变化传递情绪;马派琴谱的“俏丽”则鼓励演员在咬字上“抑扬顿挫”,配合身段的“灵动”,增强舞台的观赏性,演员需先理解琴谱的“弓指法逻辑”,再结合自身嗓音条件与人物理解,才能实现“谱为情用”的境界。