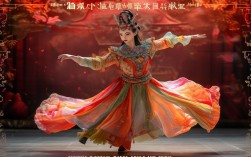

国戏的戏曲导演,作为中国戏曲导演人才培养的核心阵地,始终肩负着传承戏曲艺术精髓、推动戏曲创新发展的重要使命,中国戏曲学院作为国内唯一以戏曲为特色的高等艺术院校,其戏曲导演专业自设立以来,便以“立足传统、面向现代、融通中外”为办学理念,培养了一批既深谙戏曲美学规律,又能适应时代审美需求的复合型导演人才,为戏曲艺术的当代传承与繁荣提供了坚实的人才支撑。

从历史维度看,国戏戏曲导演专业的发展与中国戏曲现代化的进程紧密相连,专业创立之初,便汇聚了阿甲、李紫贵等一批戏曲导演领域的开拓者,他们既精通传统戏曲的“唱念做打”与“程式化表达”,又积极吸收话剧、电影等现代表演艺术的导演手法,为戏曲导演学科奠定了理论与实践的基础,经过数十年的发展,专业已构建起本科、硕士、博士完整的学历教育体系,形成了“理论与实践并重、传统与创新交融”的培养模式,逐步确立了在戏曲导演教育领域的领先地位。

在培养体系上,国戏戏曲导演专业注重“一专多能”的复合型人才培养,课程体系涵盖戏曲本体课程、导演基础课程、创作实践课程和跨学科拓展课程四大模块,戏曲本体课程是根基,包括戏曲表演基础、戏曲音乐基础、戏曲舞台美术、戏曲史论等,旨在让学生深刻理解戏曲“以歌舞演故事”的艺术本质,掌握不同剧种的美学特征;导演基础课程则聚焦导演专业能力的培养,如导演元素训练、剧本分析与导演构思、舞台调度与节奏把控、导演台词处理等,帮助学生建立系统的导演思维;创作实践课程强调“学中做、做中学”,从传统剧目复排、原创小剧场戏曲创作,到毕业大戏导演实践,学生在导师指导下逐步完成从理论到实践的转化;跨学科拓展课程则涉及戏剧美学、新媒体艺术、戏曲人类学、影视导演基础等,拓宽学生的艺术视野,增强其跨界融合能力。

为更直观展示课程体系的核心内容,以下为国戏戏曲导演专业核心课程模块示例:

| 课程模块 | 核心课程内容 | 培养目标 |

|---|---|---|

| 戏曲本体课程 | 戏曲表演基础(唱念做打)、戏曲音乐基础(唱腔设计、锣经)、戏曲舞台美术(装扮、砌末)、戏曲史论(古代至近现代) | 掌握戏曲艺术的核心程式与美学原则,理解不同剧种的艺术特性,夯实戏曲文化底蕴 |

| 导演基础课程 | 导演元素训练(观察、模拟、即兴)、剧本分析与导演构思、舞台调度与节奏、导演台词处理、导演心理学 | 建立导演专业思维,掌握叙事结构、人物塑造、舞台呈现等导演核心技能 |

| 创作实践课程 | 传统剧目复排(如《牡丹亭》《锁麟囊》片段)、原创戏曲创作(小剧场戏曲、儿童戏曲)、毕业剧目导演实践 | 提升戏曲二度创作能力,在实践中融合传统程式与当代导演手法,积累创作经验 |

| 跨学科拓展课程 | 戏剧美学(东西方戏剧理论)、新媒体艺术与戏曲传播、戏曲人类学、影视导演基础、国际戏剧交流 | 拓展艺术视野,培养跨界创新能力,适应戏曲现代化、国际化发展需求 |

在教学特色上,国戏戏曲导演专业始终坚持“口传心授”与“现代教学手段”相结合,传承戏曲艺术“师徒相授”的传统,通过老一辈导演的言传身教,让学生深入领会戏曲导演的“悟性”与“灵气”;引入数字化教学工具,如舞台模拟软件、导演创作工作坊等,帮助学生直观呈现导演构思,提升创作效率,专业注重“以演促学”,鼓励学生参与国家级、省级戏曲节、青年导演扶持计划等实践活动,如近年来学生创作的京剧《浮生六记》、昆曲《南柯梦》等作品,均在国内外戏剧节中崭露头角,展现了国戏导演的新生力量。

国戏戏曲导演专业的师资力量是其人才培养质量的核心保障,专业教师团队既包括长期从事戏曲导演教学与研究的教授、学者,也有活跃在戏曲创作一线的知名导演、编剧,形成了一支“理论深厚、实践经验丰富、结构合理”的师资队伍,国家级导演杜长胜教授长期致力于戏曲导演教学,其提出的“戏曲导演的‘三感’训练”(剧种感、节奏感、人物感)已成为专业教学的核心方法;而青年教师团队则积极引入小剧场戏曲、沉浸式戏曲等前沿创作理念,推动教学内容的与时俱进。

在行业影响方面,国戏培养的戏曲导演已成为全国戏曲院团、艺术院团的中坚力量,他们或担任院团艺术总监,如中国国家京剧院导演徐春兰,其执导的京剧《西安事变》以宏大的叙事与精湛的舞台呈现成为经典;或投身戏曲教育,如上海戏剧学院戏曲导演专业教师王世辉,将国戏的教学经验融入地方戏曲教育;或探索戏曲跨界创新,如导演李六乙(虽非国戏毕业,但与国戏合作密切)以“极简主义”手法重构传统剧目,引发国内外对戏曲现代化的深度思考,这些导演人才通过多样化的创作实践,不仅推动了戏曲剧目的创新,更引领了戏曲美学观念的革新,使传统艺术在当代焕发新的生机。

面对新时代的挑战,国戏戏曲导演专业也在不断探索改革路径,近年来,专业增设了“戏曲导演与数字艺术”“戏曲导演与观众研究”等课程方向,关注科技赋能戏曲传播、观众审美变迁等议题;加强与国外艺术院校的交流合作,通过国际导演工作坊、海外戏曲展演等形式,推动中国戏曲走向世界,2023年国戏与英国皇家戏剧学院联合举办的“中英戏曲导演对话”活动,就中西方戏剧导演的创作理念与实践经验展开深入交流,为戏曲导演的国际化发展提供了新思路。

国戏的戏曲导演专业以深厚的戏曲文化底蕴为根基,以创新的培养模式为动力,以卓越的师资队伍为支撑,为中国戏曲艺术培养了大批高素质导演人才,在传统与现代的碰撞中,在中西文化的交融中,国戏戏曲导演始终坚守“传承不泥古,创新不离宗”的原则,推动戏曲艺术在当代的创造性转化与创新性发展,为中华优秀传统文化的繁荣贡献着重要力量。

相关问答FAQs

Q1:国戏戏曲导演专业的毕业生需要具备哪些核心素养?

A:国戏戏曲导演专业的毕业生需具备四大核心素养:一是戏曲本体素养,熟练掌握戏曲表演程式、音乐、舞美等要素,深刻理解戏曲“写意性”“程式化”的美学原则;二是导演专业素养,具备剧本分析、叙事构建、舞台调度、人物塑造等导演核心能力,能独立完成戏曲作品的二度创作;三是创新思维素养,能够在传统戏曲基础上融入现代表达手法,实现传统题材的当代转化或跨界艺术融合;四是文化素养,拥有深厚的戏曲史论功底和传统文化底蕴,能从文化高度把握戏曲创作的精神内核,这些素养的培养通过“理论课程+实践创作+跨学科拓展”的立体化教学体系实现,确保学生既能“守得住传统”,又能“开得出新局”。

Q2:国戏戏曲导演如何平衡传统戏曲的传承与当代创新?

A:国戏戏曲导演在传承与创新中遵循“守正创新”的原则,具体体现在三个层面:一是内容上的“守正”,尊重传统剧目的核心价值与精神内涵,如《牡丹亭》中对“情”的、《锁麟囊》中对“善”的诠释,在改编中保留文化基因;二是形式上的“创新”,运用现代导演手法激活传统程式,如通过多媒体技术拓展戏曲舞台的时空表现(如京剧《浮生六记》用投影呈现苏州园林的虚实变化),或以小剧场戏曲的叙事节奏深化人物心理(如昆曲《南柯梦》聚焦人性困境的细腻表达);三是传播上的“破圈”,探索戏曲与新媒体、流行文化的融合,如戏曲短视频导演、沉浸式戏曲体验等,吸引年轻观众,这种平衡并非“非此即彼”,而是“以传统为根,以创新为翼”,让戏曲艺术在当代语境下既保持文化本色,又具备时代活力。