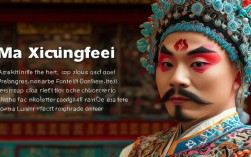

在豫剧艺术的发展脉络中,开封豫剧院始终是中原戏曲文化的重要守护者与传播者,而赵吟秋作为剧院的代表性旦角演员,以数十年的舞台耕耘与艺术探索,成为连接传统与当代的桥梁,她深谙豫剧“唱念做打”的精髓,在青衣、闺门旦等行当的塑造上独树一帜,不仅以精湛的技艺征服了无数观众,更在传承与创新中为豫剧艺术注入了新的生命力。

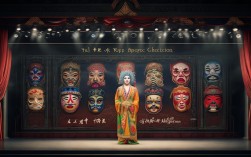

赵吟秋的艺术之路始于对传统的敬畏,自幼进入开封戏校科班学习,她师承豫剧名家,系统掌握了豫剧的声腔体系与表演程式,她的唱腔兼具豫东调的激昂与豫西调的婉约,咬字清晰如珠落玉盘,行腔流畅似溪水潺潺,尤其在哭腔与拖腔的处理上,既有传统程式的严谨,又融入了个人情感的细腻表达,形成了“情随腔动、腔因情生”的独特风格,在表演上,她注重“以形传神”,无论是《秦香莲》中秦香莲的悲愤坚毅,《穆桂英挂帅》里穆桂英的飒爽英姿,还是《花木兰》中花木兰的巾帼柔情,她都能通过眼神、身段与台步的精准把握,将人物的内心世界层层展现,赋予角色血肉与灵魂,观众常说,看赵吟秋的戏,既能感受到豫剧“大板胡”的高亢震撼,也能体会到“慢板”中的百转千回,这正是她对传统艺术深刻理解后的自然流露。

在代表剧目的打磨中,赵吟秋始终坚持“守正创新”,她主演的《包青天》《抬花轿》《三上轿》等经典剧目,既保留了豫剧原汁原味的乡土气息,又在人物心理刻画与舞台呈现上融入现代表演理念,例如在新编历史剧《包青天》中,她饰演的秦香莲,在“见皇姑”一折中,没有单纯依赖传统唱段的悲情渲染,而是通过细微的面部表情与肢体语言,展现人物面对权贵时的隐忍与倔强,让“青天”与“民女”的冲突更具张力,这种对传统剧目“老戏新演”的探索,不仅让经典剧目焕发新生,也吸引了更多年轻观众走进剧场。

作为开封豫剧院的中流砥柱,赵吟秋深知传承的重要性,她不仅活跃在舞台上,更将大量精力投入到青年演员的培养中,剧院的青年演员们常说,赵老师的课堂“严苛又温暖”——她会逐字逐句纠正唱腔的气口,一板一眼示范身段的规范,也会分享自己早年学戏的经历,用“台上一分钟,台下十年功”的道理激励年轻人,她还积极参与“豫剧进校园”“非遗文化展演”等公益活动,用通俗易懂的语言讲解豫剧历史,通过片段教学让青少年感受戏曲魅力,近年来,由她指导的青年演员在省级、国家级戏剧大赛中屡获佳绩,为豫剧艺术储备了新生力量。

赵吟秋艺术生涯大事记

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1978年 | 考入开封市戏曲学校,主攻闺门旦、青衣行当 |

| 1983年 | 以《秦香莲》“见皇姑”一折获河南省青年演员戏曲大赛一等奖 |

| 1990年 | 主演新编历史剧《包青天》,开创豫剧“清官戏”现代演绎风格 |

| 2005年 | 担任开封豫剧院青年团导师,开始系统培养青年演员 |

| 2018年 | 参与“豫剧名家进校园”活动,累计开展讲座百余场,覆盖学生超10万人次 |

| 2023年 | 个人艺术专场《秋韵》在开封大剧院举办,囊括《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目 |

相关问答FAQs

Q:赵吟秋的唱腔在豫剧界有何独特之处?

A:赵吟秋的唱腔以“情”为核心,融合了豫东调的高亢明快与豫西调的委婉深沉,形成了刚柔并济的风格,她尤其注重“气、声、情”的统一,在演唱中善于运用“擞音”“滑音”等技巧增强情感表达,如《秦香莲》中的“见皇姑”唱段,她通过哭腔的强弱变化与节奏把控,将秦香莲的悲愤与绝望演绎得淋漓尽致,既有传统豫剧的“乡土味”,又具备现代声乐的“感染力”,被戏迷誉为“会讲故事的唱腔”。

Q:赵吟秋在推动豫剧年轻化方面做了哪些尝试?

A:赵吟秋认为,豫剧要吸引年轻人,需在“守正”的基础上“创新”,她参与创排青春版《抬花轿》,在保留传统唱腔的基础上,融入现代舞美设计与节奏编排,让剧目更具观赏性;她积极拥抱新媒体,在短视频平台开设“吟秋教戏”栏目,用轻松幽默的方式讲解豫剧知识,如“一分钟学会豫剧手势”“经典唱段跟学”等,累计吸引粉丝超百万,让更多年轻人通过短视频了解并喜欢上豫剧艺术。