京剧《生死恨》作为梅派艺术的经典剧目,自梅兰芳先生创排以来,便以深沉的情感、细腻的表演和婉转的唱腔,成为京剧舞台上经久不衰的悲剧典范,而在当代京剧舞台上,青年梅派演员单萤对韩玉娘这一角色的诠释,既传承了梅派艺术的精髓,又融入了属于年轻一代的理解与表达,让这个饱经苦难的女性形象在新时代焕发出动人的光彩。

单萤自幼受家庭熏陶喜爱京剧,后考入中国戏曲学院,师从梅派名家李炳淑、李维康等,系统学习梅派表演艺术,她的嗓音甜润醇厚,扮相端庄清丽,尤其擅长刻画内心情感丰富的女性角色,在《生死恨》中,她饰演的韩玉娘从豆蔻年华的闺中少女,到历经劫难的悲苦妇人,其表演层次分明、情感真挚,每一个眼神、每一个身段都传递出人物命运的跌宕与内心的挣扎。

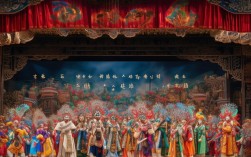

《生死恨》的故事背景设定在宋金战争时期,讲述了少女韩玉娘与书生程鹏举婚后不久即遭金兵掳掠,被迫为奴,历经逃亡、寻夫,最终在重逢前夕病逝的悲剧,单萤对韩玉娘的塑造,紧扣人物命运的四个关键阶段,层层递进地展现其性格与情感的变化。

初遇程鹏举时,韩玉娘还是未经世事的少女,单萤用轻快的台步、明亮的眼神和甜美的唱腔,表现出她对爱情的憧憬与对未来的向往,在“洞房”一场中,她的水袖运用轻盈灵动,唱腔“谯楼鼓打二更鼓”婉转悠扬,字字句句都透着新婚的喜悦与羞涩,让观众仿佛看到一个沉浸在幸福中的鲜活少女,这种美好在金兵的铁蹄下转瞬即逝,单萤对“被掳”一场的处理尤为精彩:当金兵闯入时,她突然收起笑容,眼神中瞬间闪过惊恐,身体微微颤抖,紧接着用“抢背”等跌扑动作表现出仓皇逃窜的狼狈,此时的唱腔从之前的圆润明亮转为急促的“散板”,每一个气口都透着窒息感,让观众真切感受到战争的无情与个体的渺小。

逃亡途中,韩玉娘与程鹏举被迫分离,这一阶段的表演重点在于表现人物内心的孤独与绝望,单萤在“夜宿”一场中,仅用一盏孤灯、一身素衣,便营造出凄凉的氛围,她缓缓跪坐在地,双手紧抱膝盖,眼神空洞地望向远方,唱到“耳边厢又听得马声乱响”时,声音带着细微的颤抖,既有对追兵的恐惧,又有对丈夫的思念,特别是在“路遇老翁”的情节中,当老翁告知程鹏举已另娶他人时,单萤没有用夸张的哭喊,而是将悲愤压抑在心底,眼神从期待到失望,再到彻底的绝望,最终化作一声低沉的叹息,这种“含泪的表演”比直白的宣泄更具感染力,也更能体现梅派表演“哀而不伤”的审美特质。

重逢前夕,韩玉娘已病入膏肓,这是全剧情感的高潮,单萤的表演此时已褪去了所有的外在技巧,完全沉浸在人物的情感中,她躺在病榻上,面色苍白,气息微弱,当程鹏举终于找到她时,她挣扎着想要起身,却因无力而跌回枕中,这一连串的动作既符合病体的虚弱,又表现出内心见到丈夫的激动,最后的“大团圆”场景,韩玉娘在程鹏举的怀中咽下最后一口气,单萤的眼神从微弱的亮光逐渐黯淡,嘴角却带着一丝释然的微笑,仿佛在说“终于等到你”,却又带着“终究是错过”的遗憾,这一刻,没有台词,没有唱腔,仅凭演员的眼神与肢体,便将悲剧的推向了顶点,让不少观众潸然泪下。

在唱腔方面,单萤深得梅派“水磨腔”的精髓,她的演唱字正腔圆、刚柔并济,既有梅派特有的婉转妩媚,又能根据情感需要调整声音的力度与色彩,在“劝君王饮酒听虞歌”的经典唱段中,她没有一味追求高亢,而是用低回婉转的唱腔表现韩玉娘的无奈与悲苦,尤其是“解君忧”三个字,声音轻柔却充满力量,仿佛在用最后的力气为丈夫宽心,而在“未曾开言珠泪落”的唱段中,她运用了梅派的“擞音”技巧,通过声音的细微波动,表现出人物欲言又止的哽咽,让每一个音符都饱含情感。

除了唱腔与表演,单萤在舞台美术与服装道具的运用上也融入了自己的思考,她认为,传统剧目需要在尊重传统的基础上进行适度创新,以适应当代观众的审美,在“被掳”一场中,她建议将传统的“大红嫁衣”改为“粉红薄纱”,既符合少女的身份,又能在金兵闯入时形成强烈的视觉对比——鲜艳的色彩与残酷的现实形成反差,更凸显悲剧性,在灯光设计上,她与灯光师合作,通过冷暖光的变化来烘托人物情绪:初婚时用温暖的暖光,逃亡时用冷峻的冷光,病逝时则用幽暗的顶光,让观众在光影的转换中感受到人物命运的变迁。

多年来,单萤通过不断的舞台实践与艺术打磨,对韩玉娘这一角色的理解日益深刻,她曾说:“韩玉娘不是一个符号化的悲剧人物,她是一个有血有肉的女性,她渴望爱情、追求幸福,却在乱世中成为牺牲品,我演的不是‘梅派的韩玉娘’,而是‘我心中的韩玉娘’。”这种对人物个性化的理解,让她的表演既有流派的规范性,又有独特的艺术魅力,无论是国家大剧院的“名家名段演唱会”,还是基层的“送戏下乡”,单萤的《生死恨》总能打动不同年龄、不同背景的观众,这也印证了她在表演上的成功。

| 核心唱段 | 传统演绎重点 | 单萤处理特色 |

|---|---|---|

| “谯楼鼓打二更鼓” | 表现新婚喜悦,唱腔圆润流畅 | 加入轻微的“抖音”,表现少女的羞涩与期待 |

| “耳边厢又听得马声乱响” | 表现逃亡惊恐,节奏急促 | 声音从“强”到“弱”,配合“抢背”动作,增强紧张感 |

| “劝君王饮酒听虞歌” | 表现无奈悲苦,唱腔低沉 | “解君忧”三字用“擞音”,突出压抑中的坚韧 |

| “未曾开言珠泪落” | 表现哽咽哀怨,拖腔悠长 | “泪落”二字用“下滑音”,配合眼神失焦,强化绝望感 |

作为梅派艺术的传承者,单萤不仅在舞台上塑造了经典的韩玉娘,更在幕后致力于梅派艺术的普及与推广,她走进校园开展京剧讲座,让年轻一代了解京剧的魅力;她在社交媒体上分享《生死恨》的幕后故事,吸引更多观众走进剧场,她常说:“京剧是我们的国粹,不能只留在博物馆里,要让它在当代活起来。”这种对艺术的敬畏与热爱,让单萤的表演不仅具有艺术价值,更具有文化传承的意义。

单萤的表演也并非完美无缺,有评论指出,她在某些高难度唱腔的稳定性上还需加强,对人物复杂心理的挖掘还可以更加深入,但正如梅兰芳先生所说:“表演艺术是无止境的,永远在探索与进步之中。”单萤的年轻与潜力,正是京剧艺术未来发展的希望。

相关问答FAQs

问题1:单萤在塑造韩玉娘时,如何平衡传统梅派表演程式与人物个性化表达?

解答:单萤认为,传统程式是京剧表演的根基,必须严格遵守,如梅派青衣的水袖功、台步、眼神等,她通过长期训练将这些程式内化为身体的本能,在此基础上,她注重从人物心理出发,对程式进行个性化调整,传统“跪步”多表现悲伤,她在“病榻”一场中,将“跪步”的幅度缩小、速度放慢,配合微弱的气息,表现出病体虚弱的无力感;传统“哭头”用高腔表现激烈情绪,她在“闻夫另娶”时,则用低沉的“哭头”配合压抑的肢体语言,体现人物内心的隐忍与绝望,这种“有规矩的自由”,既保留了梅派艺术的精髓,又让角色更具真实感。

问题2:作为年轻演员,单萤认为《生死恨》对当代观众有哪些现实意义?

解答:单萤表示,《生死恨》虽然讲述的是古代故事,但其核心情感——对和平的向往、对爱情的坚守、对战争的控诉——具有跨越时代的共鸣,在当代社会,战争与苦难虽已远去,但个体在命运面前的挣扎与无奈依然存在,韩玉娘的悲剧提醒观众珍惜当下的和平生活,也引发人们对人性、命运等永恒主题的思考,她希望通过表演,让观众不仅看到“才子佳人”的爱情故事,更能感受到“乱世中个体命运如浮萍”的深刻内涵,从而理解京剧艺术“以古喻今”的文化价值。