京剧作为中国国粹,其美学体系融合了写意、程式与象征,而“背凳”作为传统表演中极具代表性的动作与道具组合,不仅承载着丰富的叙事功能,更通过演员的身段、表情与舞台调度,成为视觉艺术中的经典意象,随着影像技术的发展,“京剧背凳”从舞台走向银幕,在电影美图中获得了新的生命力,既保留了传统戏曲的神韵,又通过镜头语言拓展了其审美维度。

京剧背凳的艺术内涵与舞台呈现

“背凳”在京剧表演中并非孤立存在,而是与人物身份、剧情脉络紧密相连的“符号化动作”,从道具角度看,凳子多为木质,方凳、圆凳形制各异,或朴素无华,或雕饰简单,其“轻便”属性为演员的肢体表现提供了空间;从动作设计看,“背凳”需结合“起范儿”“走边”“圆场”等程式化技巧,演员需通过腰、肩、臂的协调控制,让凳子与身体融为一体,既体现“稳”又展现“美”。《武家坡》中薛平贵背凳登场时,凳子斜搭肩上,演员以“老生步法”缓步而上,眼神中带着落魄却坚韧的神情,凳子不仅是“生计工具”(象征其贫苦身份),更是情感载体——当与王宝钏相认时,凳子从肩上滑落的细节,暗喻身份暴露的戏剧转折。

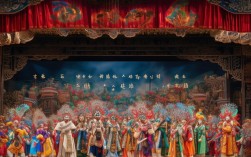

舞台上的“背凳美图”,核心在于“形神合一”,演员的身段讲究“立如松、坐如钟”,即使背负凳子,也要保持中正挺拔,通过“云手”“踢腿”等动作展现线条美;服装与凳子的色彩搭配也暗含匠心,如青衣多配素色衣衫,与深色凳子形成对比,凸显人物清贫;武生则常着靠旗戏服,凳子与繁复服饰的“繁简对照”,强化了舞台的视觉张力,锣鼓经的节奏为“背凳”动作注入韵律感,如“慢长锤”配合沉稳步伐,“急急风”搭配急促转身,让静态的“背凳”动态化,形成“以动衬静”的审美效果。

电影美图:京剧背凳的视觉重构与审美延伸

当京剧背凳走进电影,这一传统元素便突破了舞台的“第四堵墙”,在镜头语言中获得多维度的呈现,电影美图通过景别、光影、色彩与剪辑,将京剧的“写意”与电影的“写实”融合,让观众既能感受到传统艺术的底蕴,又能沉浸于现代视觉的冲击。

景别与细节的放大:舞台表演中,“背凳”的整体身段是视觉焦点;而电影可通过特写镜头捕捉演员的眼神、手指的微颤、凳子的木纹等细节。《霸王别姬》程蝶衣表演《霸王别姬》时,镜头以特写聚焦其虞姬扮相下的手部动作——背负“道具凳”时,拇指与食指轻扣凳沿的力度,既体现演员的功架,又暗示角色内心的隐忍,这种“细节放大”让观众从“旁观者”变为“共情者”,深化了对京剧表演的理解。

光影与氛围的营造:电影通过光影设计强化“背凳”的情感象征,在《梅兰芳》中,少年梅兰芳练习“背凳”场景,采用暖黄色逆光,将演员的剪影投射在练功房的墙上,凳子的轮廓与身体的曲线交织,既展现传统戏曲的“苦练”精神,又以光影的诗意美感赋予画面艺术感染力;而在《邪不压正》中,姜文角色模仿京剧动作“背凳”奔跑时,冷色调的都市夜景与暖色的路灯形成对比,凳子在晃动中投下斑驳影子,传统符号与现代场景的碰撞,暗喻文化在时代中的流变。

色彩与符号的隐喻:电影美图常通过色彩赋予“背凳”更深层的文化隐喻,如《百鸟朝凤》中,唢呐匠人背负凳子行走于黄土高原,凳子的赭石色与土地的土黄色融为一体,象征传统文化与乡土的血脉联系;而在《影》中,京剧元素的“背凳”以黑白水墨风格呈现,凳子的线条如书法般飘逸,暗合影片“虚实相生”的美学主题,让传统道具成为文化精神的视觉载体。

舞台与电影:京剧背凳美图的对比呈现

为了更直观地展现京剧背凳在舞台与电影中的不同呈现方式,以下从视觉焦点、表现手法、情感传递等维度进行对比:

| 维度 | 舞台京剧背凳美图 | 电影京剧背凳美图 |

|---|---|---|

| 视觉焦点 | 整体身段与程式化动作,强调“形似”与“功架” | 细节特写与环境互动,注重“神韵”与“氛围” |

| 表现手法 | 依赖演员四功五法(唱念做打)与锣鼓经节奏 | 镜头语言(景别、剪辑、运镜)结合光影、色彩技术 |

| 情感传递 | 通过程式化动作引发观众集体共鸣,情感表达“外放” | 以个体化镜头引导观众共情,情感表达“内敛”且细腻 |

| 时空限制 | 固定舞台时空,表演需遵循“三一律” | 打破时空限制,可通过蒙太奇实现时空跳转与象征 |

| 美学特征 | 写意、象征、程式化,强调“美在似与不似之间” | 写实与写意结合,技术赋能下形成“视觉奇观” |

京剧背凳美图的文化价值与当代意义

从舞台到银幕,“京剧背凳”的美图呈现不仅是视觉艺术的创新,更是传统文化在当代的传承与转化,舞台上的“背凳”承载着戏曲“以歌舞演故事”的精髓,通过演员的肢体语言让观众理解剧情、共情人物;电影中的“背凳”则借助现代技术,让传统符号走出剧场,成为连接不同年龄层观众的“文化媒介”,年轻观众通过电影《长安十二时辰》中京剧元素的“背凳”镜头,可能进而了解戏曲历史;而海外观众则通过电影美图直观感受中国文化的“形”与“神”,推动京剧的国际化传播。

更重要的是,“背凳”所蕴含的“负重前行”“坚韧不拔”的精神内核,在当代语境下依然具有生命力,无论是舞台上的演员十年如一日苦练身段,还是电影中角色背负凳子穿越困境,“背凳”已超越道具本身,成为中国文化精神的视觉象征——它提醒我们,传统不是静止的标本,而是流动的活水,只有在继承中创新,才能让艺术之美生生不息。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“背凳”动作有哪些特定的表演规范?

A1:京剧“背凳”动作有严格的程式化规范,需结合“四功五法”与人物身份,身架要求“立腰沉肩”,背部挺直形成“含胸拔背”的弧度,凳子需斜搭于肩上,与身体呈45度角,确保稳定不晃动;步伐需根据剧情调整,如表现贫苦用“慢步”,表现急切用“快步”,武生角色则需配合“蹉步”“跌步”等技巧,展现身法敏捷;眼神与表情需与动作呼应,如背负重物时眼神低垂、眉头微蹙,表现喜悦时眉眼舒展、嘴角上扬;手部动作讲究“兰花指”或“剑指”,扶凳时力度要轻,体现“拟物性”,避免道具破坏整体美感,这些规范既保证了动作的规范性,也通过细节传递人物情感。

Q2:电影与舞台呈现京剧背凳美图时,在视觉语言上有何本质区别?

A2:电影与舞台呈现京剧背凳美图的本质区别在于“时空限制的突破”与“审美维度的拓展”,舞台表演受限于固定时空和观演距离,视觉语言需依赖程式化动作和集体共鸣,如通过“圆场”表现路途遥远,用“虚拟动作”替代真实道具,观众需通过“想象”补全意境;而电影可通过剪辑、特效等技术打破时空限制,用特写镜头放大演员的眼神微颤、凳子的木纹等细节,用景深镜头将“背凳”置于具体环境(如胡同、田野)中,增强代入感,电影能通过光影、色彩赋予“背凳”新的象征意义,如冷色调表现孤独,暖色调表现温情,而舞台则更强调“本色呈现”,色彩与光影多为辅助剧情的固定程式,简言之,舞台是“写意的符号化呈现”,电影是“写意与写实结合的视觉叙事”,二者共同构成了京剧背凳美图的艺术光谱。