河南豫剧作为中原大地的文化瑰宝,其剧本台词承载着深厚的历史底蕴与鲜活的生活气息,既保留了传统戏曲的韵律之美,又融入了河南方言的质朴幽默,成为塑造人物、推动剧情、传递情感的核心载体,豫剧台词以“接地气、有嚼头、见筋骨”为特点,通过方言俚语的巧妙运用、人物性格的精准拿捏、戏剧冲突的层层递进,让观众在“听戏”中品味生活,在“品词”中感悟人生。

豫剧台词的语言特色:方言为骨,生活为魂

豫剧台词最鲜明的标签便是“河南味儿”,这种“味儿”源于对河南方言的深度提炼与艺术加工,河南方言属于中原官话,声调平实、词汇生动,如“中”(行、好)、“恁”(你们)、“啥儿”(什么)、“喷儿香”(特别香)等口语词汇,在台词中自然穿插,瞬间拉近与观众的距离,例如传统戏《卷席筒》中,苍娃被冤枉时喊出的“俺可是清白的呀,老天爷你睁开眼吧!”其中的“俺”“老天爷”等表述,完全是河南农民的口吻,朴实中带着委屈,直白中透着真诚,让人物形象跃然纸上。

豫剧台词还讲究“俗中见雅,雅中透俗”,既有“清凌凌的水来蓝莹莹的天,小芹我洗衣裳来到了河边”这样清新自然的抒情唱词,将乡村景致与少女心境融为一体;也有“宁为玉碎不为瓦全”“忠孝节义大于天”这样饱含传统道德观念的铿锵念白,传递着中原文化的价值取向,这种“俗”与“雅”的平衡,让台词既有生活化的烟火气,又不失戏曲艺术的美感。

经典剧目台词赏析:人物在台词中“活”起来

豫剧经典剧目的台词,总能通过寥寥数语勾勒出人物的灵魂,以《花木兰》为例,花木兰替父从军时的“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲,男子打仗到边关,女子纺织在家园”唱段,以反问句式打破对女性的偏见,用“打仗到边关”与“纺织在家园”的对比,既展现了花木兰的勇气,也暗含对和平生活的向往,短短四句词,将一个忠孝两全、敢作敢为的女性形象立住了。

《穆桂英挂帅》中,年过五旬的穆桂英在“辕门外三声炮如同雷震”的唱段里,“猛想起当年是一员猛将,东杀西战,南征北战,立下了多少汗马功劳”的念白,通过“猛想起”“多少”等词,既有对过往的追忆,也有对年岁的感慨,更凸显出她“挂帅”时的复杂心境——既有不愿重提旧事的逃避,更有保家卫国的担当,这种“情”与“理”的交织,让台词有了千钧之力。

现代戏《朝阳沟》更是将生活化台词推向极致,银环初到农村,看到梯田时感叹:“这山一层层一层层,比那书本上的画儿还好看!”栓宝则接茬:“这画儿是咱农民的手笔,咱朝阳沟的山水就是画儿的本儿!”用“书本上的画儿”“手笔”“本儿”等口语,既展现了农村的新貌,也体现了青年人对土地的热爱,台词中流淌着时代气息,让观众倍感亲切。

豫剧台词的创作手法:冲突为引,情感为核

豫剧台词的创作,始终围绕“人物”与“冲突”展开,方言的运用不是简单的堆砌,而是服务于人物性格,七品芝麻官》唐成,台词中既有“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的铿锵誓言,也有“小官芝麻大,百姓是天”的谦逊表白,通过“卖红薯”“百姓是天”等接地气的词,塑造出一个不畏强权、心系百姓的“青天”形象。

台词通过“对比”强化戏剧张力。《秦香莲》中,陈世贵抛弃妻儿后,面对香莲的质问,说“你一个乡下妇道,配得上我这当朝宰相的女婿吗?”而香莲则回应:“你忘了,咱俩同吃糠菜度饥荒,你如今穿上蟒袍就认不得糟糠娘!”“乡下妇道”与“宰相女婿”的身份对比,“蟒袍”与“糠菜”的处境对比,将人性的冷漠与善良暴露无遗,台词成为撕开虚伪的利刃。

唱词与念白的结合推动剧情高潮,豫剧以“唱”为主,但“念白”同样关键。《朝阳沟》里,银环的母亲劝她回城时说:“农村苦,农村累,你从小没受过罪,跟我回城享清福吧!”而银环回答:“妈,朝阳沟的苦我受得,朝阳沟的累我觉得甜,这里有我的根!”一“劝”一“答”,念白中藏着母女俩的价值观碰撞,也为银环最终扎根农村埋下伏笔。

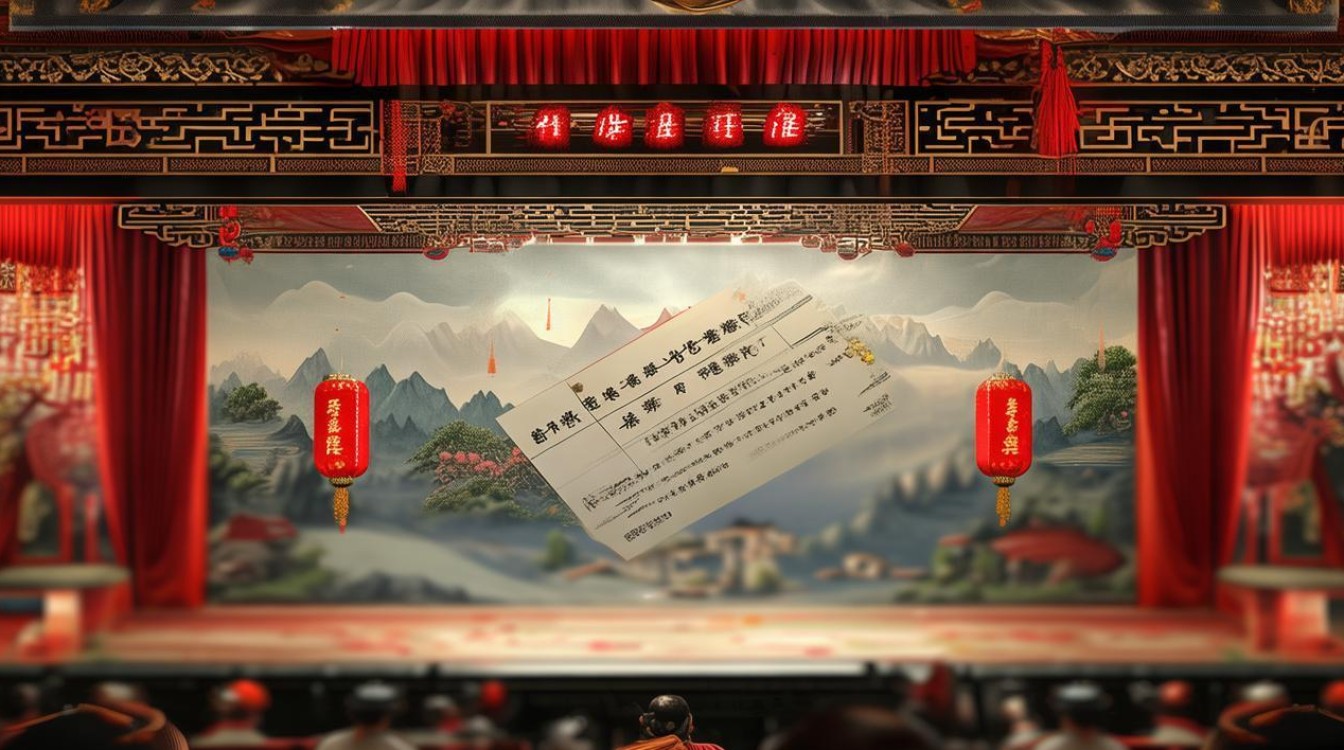

经典豫剧剧目及台词特点赏析

| 剧目名称 | 经典台词片段 | 台词特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | “刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲,男子打仗到边关,女子纺织在家园。” | 方言口语化,句式对称,对比鲜明 | 打破性别偏见,塑造花木兰勇敢独立的形象,传递男女平等的思想。 |

| 《穆桂英挂帅》 | “辕门外三声炮如同雷震,天波府里走出来我保国臣,头戴金冠压双鬓,铁甲战袍遮体身。” | 韵律感强,气势恢宏,结合动作(如“压双鬓”“遮体身”) | 展现穆桂英的英姿飒爽与家国情怀,唱腔与台词相得益彰,极具感染力。 |

| 《朝阳沟》 | “清凌凌的水来蓝莹莹的天,小芹我洗衣裳来到了河边。 go wash the clothes by the stream, feeling light and free.” | 生活化语言,融入乡村意象(水、天、河边),情感真挚 | 描绘农村美好生活,塑造银环纯朴可爱的形象,让观众感受到劳动的喜悦。 |

| 《七品芝麻官》 | “当官不为民做主,不如回家卖红薯!” | 简洁有力,口语化,蕴含深刻道理 | 成为经典反腐口号,塑造唐成“不畏强权、为民请命”的官员形象,深入人心。 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧台词与其他戏曲剧种台词的主要区别是什么?

A1:豫剧台词以河南方言为核心,语言风格更贴近中原地区的生活口语,质朴直白、幽默风趣,如“中”“恁”“啥儿”等词汇的运用,让观众倍感亲切,相较于京剧的“京腔京韵”或昆曲的“文雅婉约”,豫剧台词少了些雕琢,多了些“泥土味”,尤其在现代戏中,大量融入农村生活场景和农民语言,如《朝阳沟》中的台词,几乎就是河南农民日常对话的艺术化再现,这种“生活化”是豫剧台词最鲜明的标签。

Q2:豫剧现代戏的台词创作与传统戏有何不同?

A2:豫剧传统戏台词多取材于历史故事、民间传说,语言风格偏向“文雅”与“程式化”,如引用典故、运用对仗工整的唱词,强调“忠孝节义”等传统道德观念;而现代戏台词则更注重“时代感”与“生活化”,直接反映当代社会生活,词汇上会融入新事物、新词汇(如“拖拉机”“合作社”等),情感表达也更贴近现代人的思维方式,如《焦裕禄》中“老百姓的事再小也是大事”的台词,既体现了焦裕禄的为民情怀,也符合现代“以人民为中心”的价值导向,让观众在熟悉的生活场景中产生共鸣。