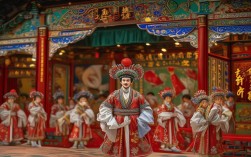

在成都这座以川剧为文化标识的城市里,豫剧作为中原大戏的瑰宝,因着一代代艺术家的坚守与融合,得以在巴蜀大地生根发芽,于福礼的名字,几乎与成都豫剧的发展史紧密相连,他不仅是舞台上的表演者,更是豫剧艺术在成都的传播者、创新者与守护者,用半生心血为这门古老艺术在西南地区开辟出一片独特的天地。

于福礼的艺术生涯始于河南故乡,自幼痴迷豫剧的他,12岁考入当地戏曲学校,主攻老生行当,师承豫剧名家唐喜成,深得“唐派”艺术精髓——那高亢明亮的嗓音、刚柔并济的唱腔,成为他日后舞台上的鲜明标识,20岁那年,他随河南豫剧团巡演至成都,被这座城市的包容文化所吸引,加之当时成都缺乏专业的豫剧表演团体,许多在川豫籍人士对家乡戏的渴望,让他萌生了留下的念头,这一留,便是四十余载。

初到成都,于福礼面临的不仅是语言环境的差异,更是观众基础的薄弱,川剧在成都有着深厚的群众基础,豫剧作为“外来剧种”,如何打破地域隔阂,让本地观众接受并喜爱?他选择从“经典”与“在地”两个维度发力,他复排了《花木兰》《穆桂英挂帅》《七品芝麻官》等传统豫剧经典,以精湛的演技和原汁原味的唱腔,让成都观众领略到豫剧的“大气与豪迈”;他大胆尝试“豫剧川化”,将巴蜀文化元素融入豫剧创作,2005年,他牵头创作了现代豫剧《金沙江畔》,故事以红军长征过四川为背景,唱腔中融入四川清音的婉转,念白夹杂着川话的俚语,一经上演便引发轰动,不仅让本地观众倍感亲切,更让年轻一代看到了豫剧创新的无限可能。

在表演艺术上,于福礼追求“形神兼备”,他塑造的《秦琼卖马》中的秦琼,既有豫剧老生的沉稳威严,又融入了川剧“变脸”的元素,通过眼神与身段的细微变化,将英雄落魄时的悲愤与坚韧展现得淋漓尽致;而在《朝阳沟》中饰演的栓宝,则充满了生活气息,唱腔中带着泥土的芬芳,让角色鲜活得仿佛就生活在成都的街头巷尾,他曾说:“豫剧不是‘死’的程式,而是‘活’的生活,在成都演豫剧,既要守住河南的‘根’,也要扎下四川的‘须’。”这种理念,让他的表演既有传统剧种的厚重,又带着巴蜀灵动的地域特色。

除了舞台表演,于福礼更将大量精力投入到豫剧的传承与推广中,2008年,他牵头成立了成都豫剧研习社,吸纳了一批热爱豫剧的年轻人,免费开设唱腔、身段、理论课程,每周在社区、学校开展公益演出,为了让豫剧走进校园,他编写了《豫剧入门》简易教材,在成都多所中小学开设“豫剧兴趣班”,教孩子们唱豫剧片段、学豫剧身段,不少当年兴趣班的孩子已成为成都豫剧的新生力量,有的甚至考入专业戏曲院校,他还利用新媒体平台,在抖音、B站开设“于老师说豫剧”账号,用短视频讲解豫剧历史、教唱经典唱段,单条视频最高播放量超百万,让这门古老艺术在年轻人中“活”了起来。

为了让豫剧在成都“站得更稳”,于福礼还推动成立了成都豫剧艺术中心,集演出、培训、研究于一体,定期举办“豫剧周”“豫剧票友大赛”等活动,搭建起豫剧爱好者交流的平台,在他的努力下,成都豫剧从最初的小众票友活动,发展成为拥有固定演出场地、专业演员团队和稳定观众群体的“城市文化名片”,年均演出超百场,观众覆盖各个年龄层。

于福礼在成都豫剧发展中的重要实践

| 领域 | 具体实践 | 成效 |

|---|---|---|

| 经典传承 | 复排《花木兰》《穆桂英挂帅》等传统剧目,严格遵循“唐派”唱腔与表演规范。 | 让成都观众近距离感受豫剧传统艺术魅力,培养了一批忠实戏迷。 |

| 在地化创新 | 创作《金沙江畔》《锦江春色》等融合川剧元素、反映四川故事的现代豫剧。 | 打破地域文化壁垒,吸引本地观众,推动豫剧与巴蜀文化深度融合。 |

| 人才培养 | 成立成都豫剧研习社,开设社区、校园培训班,编写简易教材,培养青年演员与票友。 | 建立豫剧人才梯队,从青少年中发掘传承者,解决豫剧后继乏人问题。 |

| 推广传播 | 举办“豫剧周”“票友大赛”,利用新媒体平台开设短视频账号,普及豫剧知识。 | 拓宽豫剧受众群体,年轻观众占比提升30%,让豫剧成为成都文化新“网红”。 |

相关问答FAQs

Q1:于福礼的表演艺术有哪些独特之处?

A1:于福礼的表演以“守正创新”为核心,他严格坚守豫剧传统,尤其深得“唐派”老生唱腔精髓,嗓音高亢而不失韵味,身段稳健而富有张力,在《秦琼卖马》《三哭殿》等传统剧目中,精准传递了豫剧的“阳刚之美”;他大胆融入川剧、川江号子等巴蜀艺术元素,如在《金沙江畔》中融入四川清音的婉转唱腔,在《锦江春色》中借鉴川剧的“帮打唱”形式,使表演更具地域亲和力,他注重“生活化表达”,塑造角色时善于从成都市民的生活细节中汲取灵感,让舞台人物“接地气”,拉近了与观众的距离。

Q2:豫剧在成都的传承面临哪些挑战?于福礼是如何应对的?

A2:豫剧在成都传承面临三大挑战:一是“地域隔阂”,作为外来剧种,需突破川剧主导的文化语境;二是“观众断层”,年轻一代对传统戏曲兴趣不足;三是“创新瓶颈”,如何在保留传统精髓的同时适应现代审美,于福礼的应对策略:一是“文化融合”,通过创作反映四川故事的现代豫剧(如《锦江春色》),将豫剧唱腔与川剧元素、方言俚语结合,让本地观众产生共鸣;二是“教育下沉”,在社区、学校开设免费培训班,编写趣味教材,培养青少年观众与演员;三是“拥抱新媒体”,通过短视频、直播等形式普及豫剧知识,用“年轻化”表达吸引Z世代,让豫剧从“剧场”走向“云端”,实现破圈传播。