豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴深受观众喜爱,而《铡赵王》作为豫剧传统公案戏中的经典剧目,更是凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和“法理与情义”的激烈冲突,成为舞台上久演不衰的代表作,该剧以北宋年间包拯奉旨巡查为背景,讲述了皇亲国戚赵王骄横跋扈、草菅人命,最终被包拯依法铡处的正义故事,既展现了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,也彰显了豫剧艺术对善恶是非的深刻诠释。

剧情梗概:法理昭彰,铁面铡奸

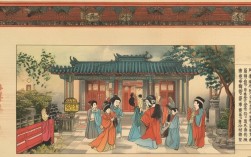

《铡赵王》的故事发生在北宋仁宗年间,潞州王爷赵王(赵钰)作为皇亲国戚,依仗权势横行一方,不仅强占民田、欺男霸女,更因一名老农与其争辩,竟指使家将将老农当场打死,而后买通官府,颠倒黑白,让受害者家属有冤难伸,此事传至开封府,包拯奉旨前往潞州巡查,微服私访期间,包拯亲眼目睹赵王爪牙欺压百姓的恶行,更收到受害者血泪状纸,决心查明真相,为民伸冤。

公堂之上,赵王身着蟒袍、头戴王冠,对罪行供认不讳却毫无悔意,更以“本王是金枝玉叶,谁敢动我”相威胁,甚至搬出宫廷后台施压,面对权贵的威逼利诱,包拯大义凛然,以“法律面前人人平等”为由,拒绝了赵王的求情和说情者的干预,在铁证如山和百姓的声援下,包拯不顾自身安危,下令抬出开封府的铡刀,以“欺君罔上、草菅人命”之罪,将赵王正法,铡刀落下的瞬间,台下百姓欢呼雀跃,而包拯“宁可得罪三千王公,不辜负天下黎民”的唱段,更是将剧情推向高潮,传递出“正义永不缺席”的信念。

艺术特色:唱念做打,尽显豫剧魅力

《铡赵王》作为豫剧全场大戏,充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的全面艺术特色,在唱腔设计上,包拯的唱段多采用豫剧“黑头”行当的标志性唱腔——豫东调与豫西调结合,声腔苍劲浑厚,字正腔圆,如“头戴乌纱帽,秉忠心,与黎民”等唱句,既展现了包拯的沉稳威严,又传递出内心的坚定;而赵王的唱腔则多用花脸的“炸音”,高亢中带着骄横,如“我本是龙子龙孙谁不怕”,凸显其仗势欺人的性格。

表演上,包拯的“做功”极具张力:面对赵王的威胁时,他眼神如电、须髯戟张,一个“亮相”便将铁面无私的形象刻画得入木三分;而在倾听百姓哭诉时,他又眉间含悲、语气低沉,体现出对百姓的体恤,赵王的“做功”则夸张外放,从趾高气扬的台步到蛮横无理的手势,将恶霸王爷的丑态暴露无遗,剧中“铡赵王”的武打场面也极具看点:王朝、马汉等护卫与赵王家将的激烈打斗,以及最终抬铡刀、架赵王的舞台调度,配合铿锵的锣鼓点,营造出紧张肃穆的氛围,让观众仿佛身临其境。

语言方面,《铡赵王》保留了豫剧贴近生活的方言特色,台词朴实有力,如百姓唱出的“这世道王爷比天大,百姓的苦水往哪咽”,既反映了底层民众的苦难,也增强了剧情的现实感,剧中融入了大量民间谚语和俗语,让人物对话生动鲜活,贴近观众。

人物形象:善恶交锋,性格鲜明

剧中主要人物性格鲜明,善恶对比强烈,构成了戏剧的核心冲突。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 经典台词/行为 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 开封府尹,龙图阁大学士 | 铁面无私、刚正不阿、体恤民情 | “执法如山不徇情,哪怕他皇亲国戚也难容”;抬铡刀时“宁可铡错一千,不放过一个坏人” |

| 赵王 | 潞州王爷,皇亲国戚 | 骄横跋扈、草菅人命、目无法纪 | “我爹是皇帝,我是王爷,谁敢动我一根汗毛”;买通官府时“花钱如流水,摆平事不难” |

| 受害者家属(如张老汉) | 潞州农民 | 朴实善良、敢于反抗、坚韧不屈 | “王爷打死我儿,还要抢我家地,天理何在!”;跪求包拯时“青天大老爷,为我儿做主啊” |

| 王朝、马汉 | 包拯护卫 | 忠勇正直、嫉恶如仇 | “大人,这赵王实在嚣张,小的们早想教训他了!”;架赵王时“王爷,得罪了” |

包拯作为“清官”的典型,其形象不仅是“明镜高悬”的执法者,更是“民为邦本”的践行者;赵王则代表了封建特权阶层中“权力导致腐败”的典型,他的最终覆灭,是对“法理大于权势”的有力诠释;而受害者家属的悲愤与求告,则串联起百姓对正义的渴望,让故事更具感染力。

社会意义:以戏载道,警醒世人

《铡赵王》之所以能成为经典,不仅因其精彩的戏剧冲突,更因其深刻的社会意义,在封建社会,“刑不上大夫”是常态,而《铡赵王》通过包拯铡赵王的故事,打破了“皇亲国戚特权不可侵犯”的陈规,传递出“法律面前人人平等”的朴素法治观念,这种观念即使在今天,依然具有现实意义——它提醒人们,无论权力多大,都不能凌驾于法律之上;无论时代如何变迁,公平正义都是社会不可或缺的基石。

剧中“包拯为民请命”的形象,寄托了百姓对“清官”的向往,也体现了传统文化中“民为贵”的思想,通过舞台艺术,将善恶是非具象化,让观众在欣赏剧情的同时,接受道德与法治的洗礼,这正是传统戏曲“寓教于乐”功能的体现。

相关问答FAQs

Q1:《铡赵王》与豫剧另一经典剧目《铡美案》有何异同?

A:相同点:两者均属豫剧传统公案戏,核心冲突都是“权贵犯法与清官执法”的对抗,主角均为包拯,主题都强调“法理大于人情”,弘扬了“王子犯法与庶民同罪”的正义精神,不同点:反派身份不同,《铡美案》的反派是驸马陈世美(因抛妻弃女、企图杀妻灭子被铡),而《铡赵王》的反派是潞州王爷赵王(因强占民田、草菅人命被铡),陈世美的罪行更偏向“家庭伦理”,赵王的罪行则更侧重“社会压迫”;情节侧重不同,《铡美案》围绕“夫妻情、父子义”展开,情感冲突更强烈,《铡赵王》则侧重“官民矛盾与社会不公”,更具批判性;唱腔设计上,《铡美案》中包拯的唱段多涉及“家庭伦理”的纠结,如“驸马爷近前看端详”,而《铡赵王》中包拯的唱段更突出“执法如山”的决绝,如“铡刀一闪鬼神惊”。

Q:豫剧《铡赵王》中,包拯“黑头”形象的塑造有哪些独特之处?

A:豫剧“黑头”是净行中的一个重要分支,专饰演包拯等刚正不阿、威严庄重的角色,其形象塑造具有三大独特之处:一是脸谱艺术,包拯的脸谱以黑色为主额,勾绘月牙纹,象征“日断阳、夜断阴”的明辨是非,月牙的“弯”也暗喻“执法如水”的柔韧;二是唱腔特色,“黑头”唱腔融合了豫东调的高亢激越和豫西调的深沉细腻,如包拯斥责赵王时用“炸音”展现威严,安抚百姓时用“慢板”传递温情,形成刚柔并济的声腔魅力;三是身段表演,“黑头”讲究“稳、准、狠”,如包拯的“蹉步”(快步走动)表现查案的急切,“髯口功”(胡须的抖动、甩动)展现内心的波动,“亮相”(突然停顿并定型)凸显执法的决绝,这些程式化的表演,让包拯的形象既有“青天”的神圣,又有“凡人”的温度,成为豫剧舞台上最具辨识度的角色之一。