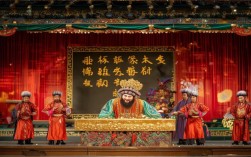

豫剧《儿大不由爹》作为传统经典剧目,以其贴近生活的剧情和鲜明的人物形象深受观众喜爱,而剧中伴奏更是塑造人物情感、推动剧情发展的核心要素,作为豫剧板腔体音乐的代表,该剧伴奏既保留了豫剧高亢激越的基调,又通过细腻的乐器配合与节奏变化,精准传递出父女冲突中的矛盾张力与时代烙印。

从乐器配置来看,豫剧伴奏以“文场”与“武场”结合为基础,形成独特的音响效果,文场以板胡为主奏乐器,搭配二胡、笙、笛子等拉弦和吹管乐器,负责旋律的铺陈与情绪的渲染;武场则以板鼓、梆子、大锣、小锣、铙钹等打击乐为主,掌控节奏的快慢与剧情的起伏,在《儿大不由爹》中,板胡的高亢音色常用于表现父亲固执严厉的性格,如“爹爹训子”一场,板胡以急促的滑音和强力度演奏,配合梆子的密集敲击,将父亲的愤怒与权威感刻画得淋漓尽致;而二胡则以柔和的连音和较低的音区,在女儿唱段中作为衬托,暗示其内心的委屈与挣扎,形成父女声部的情感对位。

伴奏的节奏变化是该剧塑造戏剧冲突的关键,豫剧板式包括慢板、二八板、快二八、流水板等,不同板式的转换直接对应剧情的情感推进,在女儿反抗父亲的“对唱”段落,伴奏从二八板的平稳节奏逐渐过渡到快二八板的急促旋律,板鼓的“垛板”与板胡的“垛字”紧密配合,使唱词如珠落玉盘,既表现了女儿据理力争的坚定,又通过节奏的加速将矛盾推向高潮;而在剧情转折处,如父亲最终妥协时,伴奏突然转为慢板的自由延长,梆子声减弱,板胡以悠长的泛音收尾,暗示人物内心的释然与时代观念的转变,这种“以静制动”的处理方式,让无声的伴奏成为情感表达的留白。

伴奏中的“过门”设计也极具巧思,豫剧唱段之间的“过门”不仅是旋律的衔接,更是情绪的铺垫与转折,在《儿大不由爹》中,女儿唱“爹爹爹你太固执”后,板胡以一个上行的滑音“起腔”,紧接着二胡以低音区呼应,形成“问-答”式的音乐对话,既延续了女儿的不满情绪,又为父亲的下一段唱腔埋下伏笔;而在父女最终和解时,“过门”采用明亮的宫调式旋律,笙与笛子的加入营造出温馨的氛围,暗示冲突后的家庭和睦,让观众在音乐中感受到主题的升华。

可以说,《儿大不由爹》的伴奏不仅是唱腔的附属,更是与剧情、人物深度融合的艺术语言,它通过乐器的音色对比、板式的节奏转换、过门的情感铺垫,将传统豫剧音乐的“刚”与“柔”、“急”与“缓”发挥到极致,让父女两代人的观念冲突在音乐中具象化,最终传递出“儿大不由爹,时代在变迁”的深刻主题,成为豫剧伴奏艺术中“以乐传情、以声塑人”的经典范例。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《儿大不由爹》中,板胡作为主奏乐器,为何能精准表现父亲的人物性格?

A1:板胡的音色高亢、明亮且略带“金声”,其演奏技法中的滑音、顿音和强力度处理,能模拟出人物说话的语气和情绪,在剧中,父亲角色多为固执、严厉的传统家长形象,板胡通过急促的节奏、上行的旋律走向和频繁的“重音强调”,如同父亲的“训斥声”,既体现了豫剧音乐的乡土气息,又直观传递出人物的性格棱角,成为塑造父亲形象不可或缺的“声音符号”。

Q2:剧中父女冲突激烈时,伴奏中的武场(打击乐)如何增强戏剧效果?

A2:武场在冲突段落通过“节奏提速”和“音色对比”强化戏剧张力,当父亲拍桌怒吼时,板鼓以“仓仓”的密集鼓点配合大锣的“重击”,营造紧张氛围;女儿据理力争时,小锣的“哏哏”声与梆子的“快板”交织,形成“你追我赶”的节奏对位,暗示双方情绪的激烈碰撞;而在矛盾达到顶点时,武场突然“收住”,仅留板鼓的“轻槌”,以“静”衬“动”,让观众注意力聚焦在人物表情与唱词上,这种“有声-无声-有声”的转换,极大增强了戏剧的冲击力。