豫剧红脸艺术作为中原戏曲的重要瑰宝,以高亢激越的唱腔和铿锵有力的表演著称,而《红脸回龙传》作为经典剧目,讲述了宋太祖赵匡胤陈桥兵变、建立大宋后的治国故事,其“红脸”行当通过回龙唱腔将忠义豪情与家国担当展现得淋漓尽致,时隔多年,《红脸回龙传续集》应运而生,既延续了原作的历史厚重感,又在人物塑造与剧情张力上实现了突破,为传统戏曲注入了新的时代活力。

续集的故事从赵匡胤“杯酒释兵权”后展开,聚焦大宋初期的内政与边疆危机,辽国趁机联合北汉屡犯边境,朝中则因“金匮之盟”的隐秘线索暗流涌动——赵匡胤之弟赵光义对皇位虎视眈眈,与朝中保守势力勾结,试图削弱边关将领兵权,主角“红脸”仍由赵匡胤担当,此时的他不再是开国的意气风发,而是深陷帝王权术与兄弟情义的矛盾中:一方面要抵御外敌、稳固边疆,另一方面要防范内乱、平衡朝堂,剧情通过“边关告急”“朝堂对峙”“夜探金匮”等关键情节,层层递进地展现了一位帝王的雄才大略与无奈隐忍。

人物塑造上,续集在保留原作忠奸对立框架的同时,深化了角色的复杂性,赵匡胤的唱段中,既有“想当年金戈铁马气吞万里如虎”的豪迈,也有“叹如今兄弟离心朝堂如虎”的悲怆,红脸唱腔通过“豫东调”与“豫西调”的融合,将人物内心的挣扎推向高潮,奸臣角色“潘仁美”的升级版——宰相王延龄,不再是脸谱化的反派,而是以“为国除忧”之名行党同伐实之实,其唱念做打中透着一丝文人的阴鸷,与原作中的粗犷奸臣形成对比,新增的边关女将“杨排风”,则以花旦应工,其爽朗的唱腔与英武的武打戏份,为传统剧目增添了巾帼不让须眉的色彩,也吸引了年轻观众的关注。

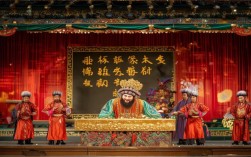

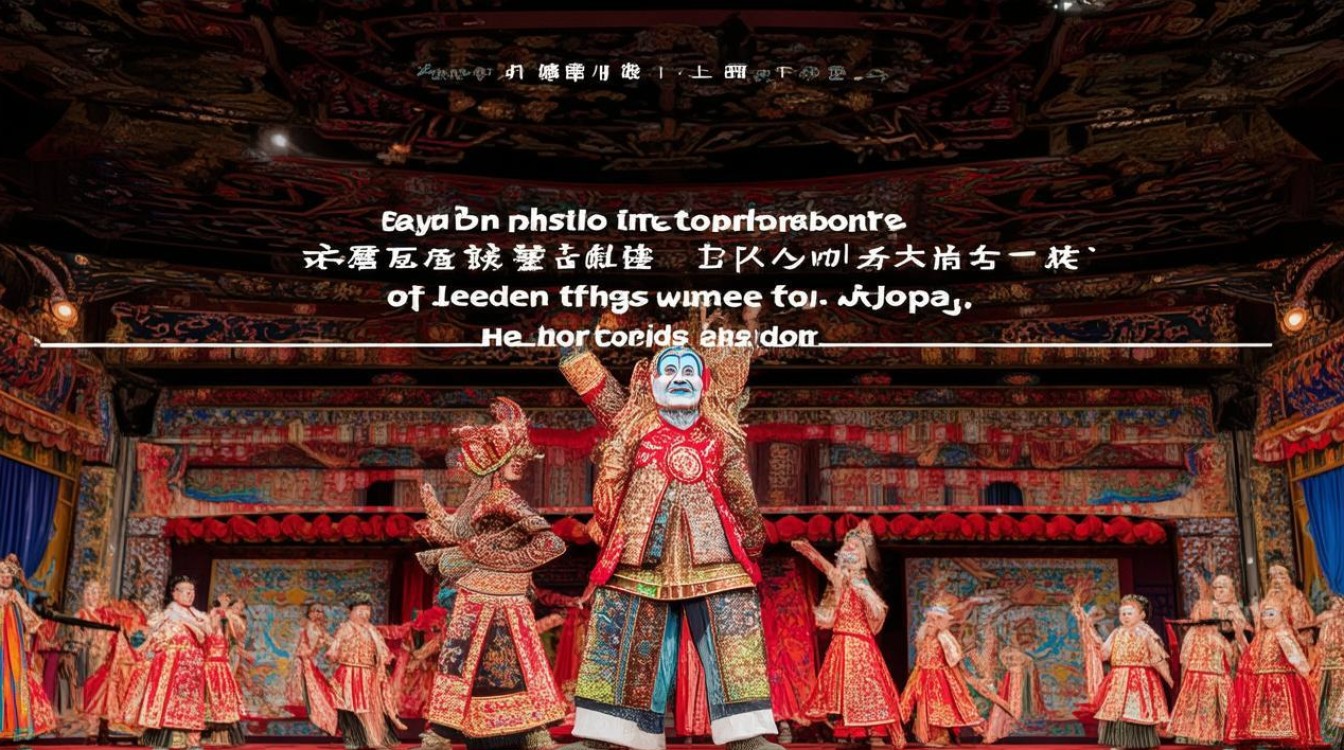

艺术表现上,续集在继承传统的基础上大胆创新,舞台设计采用“虚实结合”的手法,通过多媒体技术呈现“陈桥兵变”“澶渊之盟”等历史场景,让静态的布景产生流动感;武打戏份融入了现代武术的节奏感,如“赵匡胤大战幽州城”一折,将传统“把子功”与影视武打设计结合,既保留了戏曲的写意性,又增强了视觉冲击力,最引人注目的是“回龙唱腔”的革新,在经典【导板】【回龙】的基础上,加入了【二八板】的变奏,例如赵匡胤在“夜审金匮”一场中,通过“回龙腔”的层层拖腔,将“兄友弟恭”与“皇权至上”的矛盾撕扯开来,唱腔如泣如诉,台下观众无不为之动容。

为更直观展现续集的艺术特色,现将主要角色与唱腔设计整理如下:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 代表唱段(节选) | 唱腔特色 |

|---|---|---|---|---|

| 赵匡胤 | 红脸 | 雄才大略、重情重义 | “想当年结义情肝胆照,如今却为皇位起波涛,我本想与兄弟同享乐,谁料朝堂起暗潮……” | 豫东调高亢,豫西调深沉,拖腔苍劲 |

| 王延龄 | 文丑 | 道貌岸然、老谋深算 | “陛下啊,边关将帅拥兵重,恐成后日心腹患,不如早行削藩计,方保大宋江山安……” | 念白抑扬顿挫,唱腔带冷笑韵味 |

| 杨排风 | 花旦 | 爽朗直率、武艺高强 | “俺杨排风不认输,刀枪剑戟任我舞,保家卫国是本分,岂容辽国来侵犯!” | 唱腔明快,节奏跳跃,融入民歌元素 |

| 赵光义 | 武生 | 心机深沉、野心勃勃 | “兄长啊,你可知‘兄终弟及’古来有,我坐江山民更安,何必犹豫不决误了时机……” | 唱腔刚中带柔,眼神戏突出隐忍 |

《红脸回龙传续集》的成功,不仅在于其精良的制作,更在于它回应了当代观众对传统戏曲的期待——既要有“老味道”的坚守,也要有“新表达”的勇气,当红脸唱腔在剧场中回荡,当历史人物在舞台上重生,观众看到的不仅是一个王朝的兴衰,更是中华优秀传统文化在新时代的传承与创新。

相关问答FAQs

Q1:《红脸回龙传续集》与原作相比,在剧情上有哪些新的突破?

A1:续集突破了原作“以开国为主线”的叙事,转向“守成之难”的深度挖掘,新增了“金匮之盟”“边关危机”“朝堂党争”等情节,强化了人物内心的矛盾与挣扎,引入了女性角色杨排风,打破了传统戏曲中“男性主导”的格局,使故事更具层次感和时代感,续集不再局限于“忠奸对立”的简单模式,而是通过王延龄等复杂角色,展现了人性的多面性与历史的必然性,使剧情更贴近现实逻辑。

Q2:续集中“红脸回龙唱腔”有哪些创新之处?这些创新是否会影响豫剧的传统韵味?

A2:续集在“回龙唱腔”上的创新主要体现在两方面:一是融合了不同地域的豫剧流派,如将豫东调的奔放与豫西调的婉转结合,使唱腔更能表现人物复杂的情感;二是在板式设计上加入了【慢板】【流水板】的变奏,通过节奏的快慢变化增强戏剧张力,这些创新并非对传统的颠覆,而是在坚守“红脸唱腔以情带声、声情并茂”核心原则基础上的延伸,既保留了豫剧高亢激越的韵味,又让现代观众更容易产生情感共鸣,实现了传统与时代的有机统一。