水袖翻飞间,是千年的情愫;眉目传神处,是百态的人生,戏曲旦角,这门以女性形象为核心的艺术,承载着中华美学的精髓,在方寸舞台上演绎着世间女性的刚柔并济、悲欢离合,从青衣的水磨唱腔到花旦的灵动俏皮,从武旦的飒爽英姿到老旦的沉稳慈祥,旦角演员以“唱念做打”为笔,以“手眼身法步”为墨,在戏曲画卷中勾勒出无数鲜活的生命。

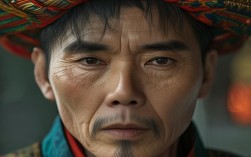

旦角艺术的核心,在于对“美”的极致追求与对“情”的深度诠释,这种美,不仅是扮相的惊艳,更是气质的传神;不仅是技艺的精湛,更是情感的共鸣,正如梅兰芳先生所言:“演员在舞台上的表演,是要通过艺术的手法,把生活中的美集中起来,再体现给观众。”旦角演员们通过多年的锤炼,将生活中的女性特质提炼、升华,创造出既有共性特征又有个体魅力的舞台形象。

戏曲旦角的行当划分细致入微,不同行当在扮相、唱腔、表演风格上各具特色,共同构成了旦角艺术的丰富光谱,以下是主要旦角行当的分类及特点:

| 行当名称 | 扮相特点 | 表演风格 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 青衣 | 身穿素雅褶子或帔,梳大头、戴头面,多扮演端庄稳重的中青年女性 | 重唱功,唱腔婉转圆润,动作幅度较小,注重内心情感的含蓄表达 | 《宇宙锋》《霸王别姬》《二进宫》 |

| 花旦 | 身着色彩鲜艳的袄裙,梳大头、戴绢花,多扮演活泼俏皮的少女或少妇 | 重念白与做功,念白清脆灵动,动作活泼轻快,常有扇子、手帕等道具配合 | 《拾玉镯》《红娘》《春草闯堂》 |

| 武旦 | 扎靠、戴盔头,挎刀或持枪,多扮演武艺高强的女性英雄 | 重武打,身手矫健,动作刚劲利落,常有“打出手”等特技表演 | 《扈家庄》《武松打店》《泗州城》 |

| 刀马旦 | 扎旗靠、插翎子,挎马刀,多扮演巾帼元帅或女将 | 唱念做打并重,既有武旦的武打功底,又有青衣的唱腔韵味,台步稳健有力 | 《穆桂英挂帅》《樊江关》《破洪州》 |

| 老旦 | 身着老年女性服饰,如老年帔、褶子,常拄拐杖,戴髯口或网巾 | 唱念用本嗓或“雌音”,表演沉稳慈祥,多扮演老年女性 | 《杨门女将》《钓金龟》《四郎探母》 |

| 彩旦 | 面部妆容夸张,服饰色彩俗艳,多扮演滑稽或丑陋的女性角色 | 重念白与表情,表演幽默诙谐,常有插科打诨的喜剧效果 | 《拾黄金》《女起解》中的崇老伯 |

不同行当的划分,源于对女性角色性格、身份、年龄的精准把握,青衣的“端庄”、花旦的“娇俏”、武旦的“英武”、刀马旦的“威严”、老旦的“慈祥”、彩旦的“诙谐”,每一种行当都是对女性某一特质的极致放大,却又在“美”的统一内核中和谐共存。

旦角的艺术魅力,不仅在于行当的区分,更在于“唱念做打”的深度融合与“手眼身法步”的精准运用,唱腔是旦角的灵魂,青衣的“水磨腔”如涓涓细流,婉转悠长;花旦的“快板”似珠落玉盘,清脆明快;武旦的“高腔”若金戈铁马,激昂高亢,念白则是情感的载体,无论是青衣的“韵白”如诗如画,还是花旦的“京白”活泼生动,都需字字清晰、声声传情。

身段是旦角的“无声语言”,水袖的“抖、扬、抛、翻”中藏着千言万语:喜悦时水袖轻扬,悲伤时水袖低垂,愤怒时水袖翻飞,决绝时水袖一甩,眼神则是心灵的窗户,旦角讲究“眼先引,动则活”,通过眼神的流转,传递角色的喜怒哀乐。《贵妃醉酒》中杨玉环的“卧鱼”醉态,《霸王别姬》中虞姬的“舞剑”悲情,《天女散花》中天女的“绸带舞”飘逸,无不是通过身段与眼神的完美配合,将角色塑造得栩栩如生。

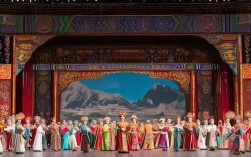

服饰与妆容是旦角“美”的点睛之笔,旦角的服饰讲究“宁穿破,不穿错”,不同身份、场合对应不同服饰:皇后穿帔凤袄,大家闺秀穿褶子,丫鬟穿袄裙,武将扎靠旗,服饰上的刺绣、纹样皆有寓意,如牡丹象征富贵,梅花象征高洁,妆容则强调“三白”(额头、鼻梁、下巴略施白粉),突出眉眼的神采,贴片子(鬓发装饰)能修饰脸型,凸显角色的温婉或英气,头面(头饰)更是旦角的“身份名片”,点翠、银锭、钗环、流苏,在灯光下熠熠生辉,与演员的身段相映成趣,构成流动的视觉盛宴。

在百年戏曲史中,无数旦角名家以精湛的技艺推动着这门艺术的发展,梅兰芳先生创立的“梅派”艺术,将旦角的唱腔、表演、服饰、妆容推向新的高度,他主演的《贵妃醉酒》《霸王别姬》等剧目,成为旦角艺术的经典;程砚秋先生的“程派”唱腔幽咽婉转、低回曲折,擅长塑造悲剧女性,《锁麟囊》《春闺梦》等剧目至今传唱不衰;张君秋先生的“张派”刚健清新,唱腔华丽多变,《望江亭》《状元媒》等剧目展现了旦角的多元魅力,这些名家不仅传承了旦角艺术的精髓,更在创新中赋予其时代生命力,让旦角艺术在历史长河中熠熠生辉。

旦角艺术在新时代的舞台上焕发着新的生机,年轻演员们在继承传统的基础上,融入现代审美,通过新媒体平台传播戏曲文化,让更多年轻人感受到旦角之美,从线下剧场的精彩演出,到线上直播的互动体验,旦角艺术正以更多元的方式走进大众生活,成为连接传统与现代的文化纽带。

戏曲旦角演员,以毕生心血诠释着“美”的真谛——这种美,是技艺的沉淀,是情感的凝聚,是文化的传承,她们在方寸舞台上,用一生演尽一世悲欢,用一颦一笑勾勒千年风华,让旦角艺术成为中华美学宝库中永不褪色的明珠。

相关问答FAQs

Q1:戏曲旦角的“水袖功”有哪些基本技法?如何通过水袖表达情感?

A:水袖是旦角表演的重要道具,基本技法包括“抖、扬、抛、翻、绕、搭、抓”等。“抖”多表现激动或紧张的情绪,如《白蛇传》中白素贞水袖轻抖,表现对许仙的深情;“扬”常用于喜悦或惊讶时,如《红娘》中红娘见张生时的水袖上扬,传递活泼俏皮的情感;“抛”则多表现决绝或悲愤,如《窦娥冤》中窦娥蒙冤时的水袖一抛,蕴含强烈的控诉,水袖的运用需与身段、眼神结合,通过幅度、力度、方向的变化,将抽象情感具象化,成为“无声的唱词”。

Q2:为什么说旦角表演是“无声不歌,无动不舞”?这一特点如何体现?

A:“无声不歌,无动不舞”是戏曲表演的核心美学原则,旦角尤甚。“无声不歌”指即使念白也需讲究韵律和节奏,如《牡丹亭》中杜丽娘的念白,字字如珠,句句带腔,将闺阁女儿的含蓄情愫转化为“歌”的韵律;“无动不舞”则指所有动作都经过艺术提炼,如台步的“圆场”如行云流水,手势的“兰花指”似含苞待放,甚至眼神的流转都需符合舞蹈的韵律美,天女散花》中,天女的“云步”与绸带舞的结合,将“散花”的动作化为舞蹈语言,让观众在“舞”中感受佛法的庄严与天女的飘逸,这正是旦角表演“歌舞合一”的极致体现。