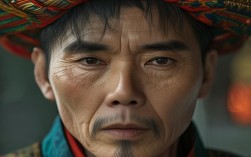

杨磊是天津京剧院的代表性艺术家,国家一级演员,工老生行当,以扎实的唱念做打功底、深厚的传统底蕴与鲜明的个人风格,成为当代京剧老生领域的中坚力量,他自幼痴迷京剧,1990年考入天津市艺术学校,师从京剧名家王琴生、程正泰、叶蓬等,系统学习了余派、马派老生艺术,打下了坚实的传统基础,后考入中国戏曲学院,深造期间得到李和曾、王世续等名家的悉心指导,艺术视野进一步拓展,表演技艺日臻成熟,2000年进入天津京剧院工作,至今已在舞台上塑造了众多经典角色,其表演既有传统流派的精髓,又融入了现代审美对人物内心世界的深度挖掘,形成了“以情带声、声情并茂,形神兼备、古朴大气”的艺术特色。

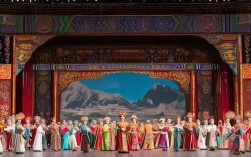

在艺术道路上,杨磊始终坚守传统与创新的平衡,他深谙京剧“移步不换形”的创作规律,在传统戏的打磨中追求精益求精,在新编剧目的探索中注重时代精神与古典艺术的融合,传统戏方面,他擅演的《四郎探母》《捉放曹》《空城计》《桑园会》《珠帘寨》等剧目,均展现出对流派艺术的深刻理解,例如在《四郎探母》中,他以“铁镜公主坐宫”的唱段为根基,通过细腻的眼神、苍凉的唱腔,将杨四郎“思母报国”的矛盾心理刻画得淋漓尽致;在《捉放曹》中,“行路”一折的“听他言吓得我心惊胆怕”唱段,他结合余派“脑后音”的技巧,将陈宫对曹操复杂情绪的转变层次分明地呈现,既有传统韵味,又赋予人物新的解读,新编剧目方面,他主演了《华子良》《护国将军》《大沽炮台》等现代戏与新编历史剧,其中在《华子良》中饰演主角华子良,以“疯癫”的表演形式展现革命者的隐忍与坚定,通过水袖功、身段的变化,将人物的“假疯”与“真志”融为一体,该剧曾获全国京剧优秀剧目展演一等奖,他也凭此角色获得“中国戏剧梅花奖”提名。

作为天津京剧院的骨干演员,杨磊不仅活跃在舞台上,更肩负着传承京剧艺术的重任,他积极参与“名家传戏”工程,收徒传艺,将自己的表演经验与心得传授给青年演员;多次参与“京剧进校园”“京剧普及周”等公益活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多年轻人了解京剧、爱上京剧,在天津京剧院青年团的培养中,他既严格要求基本功训练,又注重启发青年演员对人物的理解,培养出一批兼具传统功底与创新意识的京剧新秀,他还多次代表天津京剧院赴海外交流演出,先后出访美国、日本、加拿大、澳大利亚等国家,将京剧艺术推向世界舞台,为中外文化交流作出了积极贡献。

杨磊的艺术成就得到了业界的广泛认可,曾荣获“全国青年京剧演员电视大赛”金奖、“天津文艺新星”、“天津市德艺双馨文艺工作者”等称号,并多次入选天津市“五个一工程”奖、中国京剧艺术节表演奖等,他的表演风格既有老生行当的“唱念做打”规范,又融入了对当代审美的思考,被观众评价为“有温度、有深度、有筋骨”的京剧表演者。

以下是杨磊部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 行当 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | 老生 | 唱腔苍劲悲凉,念白清晰有力,通过“坐宫”“见娘”等场次展现人物矛盾心理 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 老生 | 宗余派唱腔,脑后音饱满,“行路”“宿店”中的身段与表情刻画陈宫从疑虑到醒悟的转变 |

| 《华子良》 | 华子良 | 老生 | 突破传统老生行当限制,以“疯癫”表演结合身段技巧,塑造革命者隐忍坚毅的形象 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 老生 | 唱腔沉稳大气,做派从容淡定,“三探”一折通过眼神与水袖展现诸葛亮的智慧与沉稳 |

| 《护国将军》 | 蔡锷 | 老生 | 融合文武老生技巧,唱腔激越中见细腻,展现蔡锷“再造共和”的坚定信念 |

相关问答FAQs

问题1:杨磊在表演老生角色时,如何平衡传统流派的继承与个人风格的创新?

解答:杨磊认为,传统流派是京剧艺术的根基,创新则是在根基上的自然生长,他首先以“守正”为前提,深入研习余派、马派的经典剧目和表演技巧,例如通过反复观摩王琴生、叶蓬等名家的音像资料,结合舞台实践揣摩流派唱腔的“气口”“韵味”和做派的“分寸感”,在继承的基础上,他注重结合当代观众的审美需求,对人物进行深度挖掘,如在《华子良》中,传统老生较少表现“疯癫”状态,他借鉴了话剧、影视中的人物塑造方法,通过眼神的游离、身段的扭曲等细节,让“假疯”更具真实感,同时保留京剧的“四功五法”,使创新不脱离京剧本体,他强调“移步不换形”,即无论表演形式如何变化,京剧的写意性、程式化特征不能丢,个人风格的形成是在对传统深刻理解后的自然流露,而非刻意求新。

问题2:作为天津京剧院的演员,杨磊在京剧传承与普及方面有哪些具体实践?

解答:杨磊在京剧传承与普及中注重“传帮带”与“广覆盖”相结合,在传承方面,他担任天津京剧院青年团指导教师,通过“一对一”授课、示范教学等方式,将自己的表演经验传授给青年演员,例如在《四郎探母》的教学中,不仅教授唱腔和身段,更引导青年演员理解杨四郎“身在曹营心在汉”的复杂情感,强调“演人物而非演行当”,他积极参与“名家传戏”工程,与京剧界老艺术家合作整理传统剧目,抢救濒临失传的流派表演技艺,在普及方面,他多次参与“京剧进校园”活动,通过“京剧体验课”“片段展演”等形式,让学生们了解京剧的“生旦净丑”“唱念做打”;他还利用新媒体平台,在短视频中讲解京剧知识、演示经典唱段,拓宽京剧传播渠道,他认为,京剧传承不仅要“保真”,更要“活态”,只有让更多人接触、了解京剧,这门古老艺术才能真正焕发新的生机。