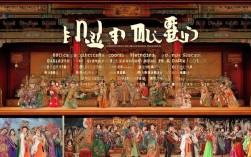

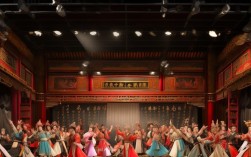

陈州放粮是豫剧传统经典剧目《包公案》中的核心选段,以北宋名臣包拯为主角,讲述其奉旨前往陈州开仓放粮,惩治贪官、赈济灾民的传奇故事,该剧自清代以来便在豫剧舞台久演不衰,凭借跌宕的剧情、鲜明的人物和浓郁的乡土气息,成为展现包公文化的重要载体,也是豫剧“黑头”行当的代表性剧目。

剧情背景设定在宋仁宗年间,陈州遭遇大旱,颗粒无收,百姓流离失所,奸臣庞昱(国舅)借赈灾之名,勾结地方官吏,将朝廷拨发的赈灾粮米克扣贪污,甚至以“米里掺沙”的毒计害饥民,导致陈州饿殍遍野,包拯得知实情后,奉旨陈州放粮,并获尚方宝剑,可先斩后奏,途中,包拯微服私访,亲眼目睹灾民惨状,听闻庞昱恶行,更结识了为父申冤的贫苦老农张别古,包拯设计智斗庞昱,在开仓放粮时将其当场拿下,以龙头铡处决,并将掺沙粮米换为赈灾粮,拯救万民于水火,全剧围绕“清官惩贪、赈济灾民”的核心冲突,既展现了封建社会底层百姓的苦难,也凸显了包拯“铁面无私、执法如山”的清官形象。

剧中人物塑造极具张力,包拯作为“黑头”行当的代表,其形象刚正不阿、威严肃穆,唱念中既有包拯的沉稳威严,又暗含对百姓的深切同情,例如在“见皇姑”一场中,包拯面对皇亲国戚的阻挠,以“王子犯法与庶民同罪”的唱词掷地有声,展现了不畏权贵的铮铮铁骨;而在“放粮”时,面对饥民哭诉,其唱腔又转为低沉悲怆,流露出对民瘼的痛心,反派庞昱则奸诈狠毒,其“克扣粮米、草菅人命”的行径与包拯形成鲜明对比,强化了戏剧冲突,平民角色张别古的质朴善良、王朝马汉等护卫的忠诚勇猛,也为剧情增添了生动的民间色彩。

豫剧《陈州放粮》的艺术特色鲜明,集中体现在唱腔、表演和语言三个方面,唱腔上,豫剧以“高亢激越、朴实豪放”著称,该剧选段充分运用了豫剧的“二八板”“快二八”“流水板”等板式,包拯的唱腔尤其突出“黑头”的雄浑气概,如“陈州旱灾三年整”一段,通过跌宕起伏的旋律和富有力度的咬字,将包拯的忧国忧民与决断果敢表现得淋漓尽致,表演上,豫剧注重“唱、做、念、打”的融合,包拯的蹉步、亮相、甩髯口等身段动作,既符合人物身份,又极具舞台张力;铡庞昱”前的“三击鼓”,通过鼓声的节奏变化和包拯的眼神、身段的配合,将戏剧推向高潮,语言上,唱词与念白均采用河南方言,通俗易懂且富有乡土气息,如灾民唱的“米里掺沙沙硌牙,吃了它肚子疼死啦”,直白的语言既反映了百姓的苦难,也增强了剧场的代入感。

作为传统剧目,《陈州放粮》的文化内涵深远,它不仅是包公文化的重要载体,寄托了民间对“清官政治”的向往,更折射出封建社会的阶级矛盾与民生疾苦,剧中“开仓放粮”的情节,体现了对“民为邦本”思想的朴素诠释,而“惩贪扬善”的主题则超越了时代,成为中华民族共同的道德追求,该剧仍活跃在豫剧舞台,并通过现代影视、短视频等媒介传播,持续影响着观众,成为连接传统与现代的文化纽带。

剧情脉络简表

| 阶段 | 主要情节 | 关键冲突 |

|---|---|---|

| 背景铺垫 | 陈州大旱,庞昱克扣赈灾粮,害死饥民;百姓告状无门。 | 官民矛盾、忠奸对立 |

| 包拯奉旨 | 仁宗命包拯陈州放粮,赐尚方宝剑;包拯微服私访,遇张别古诉冤。 | 清官与贪官的初步交锋 |

| 智斗庞昱 | 包拯设计开仓放粮,引庞昱现身;以“掺沙粮”为证据,揭穿其贪污罪行。 | 正邪决战,包拯展现智慧与勇气 |

| 铡庞昱放粮 | 包拯用龙头铡处决庞昱,开仓放粮,换米赈灾;百姓感恩,陈州灾情得解。 | 正义伸张,善恶有报 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《陈州放粮》中的“包公脸谱”有什么象征意义?

A1:豫剧脸谱中,包拯的黑脸象征“铁面无私”,黑色代表刚直、严肃,寓意其不徇私情、执法如山;额头的“月牙”则被赋予“日断阳、夜断阴”的神话色彩,象征其智慧超凡、能辨是非,体现了民间对“清官”理想化的想象——既要有惩恶扬善的权威,又要有洞察真相的能力。

Q2:豫剧《陈州放粮》与其他剧种的“包公戏”相比,有何独特之处?

A2:豫剧《陈州放粮》的独特性在于其浓郁的“乡土气息”和“黑头”行当的极致发挥,与京剧的“包公戏”相比,豫剧更注重唱腔的“口语化”和“生活化”,唱词多用河南方言,念白也更具地方特色;豫剧“黑头”的表演更强调“粗犷豪放”,通过高亢的唱腔和大幅度的身段,塑造出更贴近民间百姓认知的“包青天”形象,更具草根性和感染力。