豫剧《麦苗郎》是中原地区广为流传的传统剧目,以“孝道”为情感主线,讲述了农村少年麦苗郎幼年失怙、被卖异乡,历经磨难寻母认亲的感人故事,剧中既有乡土生活的质朴底色,又有跌宕起伏的戏剧冲突,唱腔高亢激越又不失细腻,表演生动传神,是学习豫剧唱腔与表演的经典范本,学唱此剧,需从剧情理解、唱腔技巧、表演细节等多维度入手,方能把握人物精髓,传递戏曲魅力。

剧情理解:在“苦情”中锚定人物内核

《麦苗郎》的核心是“孝”与“苦”的交织,麦苗郎自幼与母亲相依为命,因家境贫寒被迫卖身,后在养父帮助下寻母,剧中“卖身”“寻母”“哭坟”等关键情节,集中展现了人物从懵懂少年到坚韧青年的成长轨迹,学唱前需深入理解麦苗郎的“双重身份”:作为被卖孤儿,他的唱腔需带出身世飘零的凄凉;作为寻母孝子,又需传递出对亲情的执着与坚守,只有把握住“苦中藏孝、孝中见韧”的人物特质,演唱才能避免空洞的技巧堆砌,真正触动人心。

唱腔学习:在“方言”与“板式”中把握豫剧神韵

豫剧唱腔以“真声为主,假声辅”,讲究“吐字归韵,腔随字走”,而《麦苗郎》的唱腔更需突出河南方言的乡土韵味,其唱腔多融合豫东调的明快与豫西调的深沉,具体板式运用如下:

| 板式类型 | 特点 | 适用情境 | 演唱要点 |

|---|---|---|---|

| 慢板 | 速度舒缓,旋律婉转,拖腔丰富 | 表现麦苗郎回忆往事、思念母亲时的悲切 | 气息下沉,字头轻咬、字腹延长,如“娘啊娘”中的“娘”字,需带出哭腔的颤音 |

| 二八板 | 节奏规整,叙事性强,字句紧凑 | 讲述身世、经历,如“卖身时娘哭儿肝肠断” | 吐字清晰,语气坚定,体现人物虽苦却倔强的性格 |

| 流水板 | 速度快,节奏跳跃,情绪激昂 | 表现寻母时的急切与决心 | 字字铿锵,尾音上扬,如“走遍千山寻亲娘”,需传递出不达目的不罢休的劲头 |

| 哭腔 | 音调低沉,拖腔带“擞”,极具感染力 | “哭坟”时表达失去亲人的悲痛 | 气息控制由缓到急,声音由弱到强,配合抽泣式的气口,如“娘啊儿想娘想断肠” |

演唱时需特别注意河南方言的发音,如“儿”(ér)读作“er”(轻声)、“娘”(niáng)声调上扬,“苦”(kǔ)字咬字靠后,这些细节是豫剧“乡土味”的关键。

表演技巧:在“身段”与“眼神”中传递情感

戏曲表演讲究“唱做一体”,《麦苗郎》的表演需突出“朴实”二字,麦苗郎作为农村少年,身段忌花哨,重在“真实”:寻母时脚步急促,双手微张,眼神充满期盼;见母时身体微颤,嘴唇哆嗦,欲言又止的细节需通过细微的肢体语言呈现;“哭坟”时,可单膝跪地,一手抚胸,一手抓土,眼神空洞中带着绝望,让观众从“形”到“神”都感受到人物的痛苦,眼神的运用尤为关键,需始终带着“委屈”与“坚韧”,如被养父责骂时低头咬唇,却偷偷抬眼观察,体现少年隐忍的倔强。

学习资源:从“模仿”到“内化”的路径

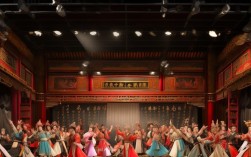

初学者可通过三种方式提升学习效果:一是观看名家演出,如小香玉、虎美玲等豫剧表演艺术家演绎的《麦苗郎》,重点模仿其唱腔的“劲”与“情”;二是跟随专业老师学习,纠正方言发音与气息运用,避免“喊唱”误区;三是多听经典唱段录音,对比不同版本的差异,培养对豫剧韵律的感知力,学唱非一日之功,需先“模仿形”,再“理解神”,最终将技巧内化为情感的自然流露。

FAQs

问:学唱豫剧《麦苗郎》时,河南方言的发音难点有哪些?如何突破?

答:河南方言与普通话在声调、词汇上差异较大,难点主要集中在声调调值与特殊发音上,例如河南话的“阴平(33)、阳平(42)、上声(55)、去声(31)”调值与普通话不同,如“娘”(niáng)需读成阳平(42),声调先降后升;“儿”(ér)在句末常读轻声,需弱化处理,突破方法可分三步:一是跟读河南方言录音,对比普通话发音,标注声调差异;二是逐字练习唱词中的方言词汇,如“我(wò)”“吃(chī)”“中(zhōng)”;三是请河南籍老师或戏友纠正,避免“自说自话”。

问:初学者如何把握麦苗郎“哭坟”段落中的情感层次?

答:“哭坟”是全剧情感爆发点,需分三层递进:第一层“压抑的悲伤”,用低沉的哭腔,声音微颤,如“娘啊娘,儿来看您了”,语气轻柔,带着不敢置信的试探;第二层“爆发的痛苦”,加快节奏,音量放大,加入擞音(如“娘啊儿想娘想断肠”中的“断”字,拖腔带颤),配合抽泣式的气口;第三层“绝望的平静”,逐渐减弱音量,声音嘶哑,如“娘啊儿今后再也见不到您了”,眼神空洞,身体前倾,表现情感耗尽后的麻木,可通过先朗读唱词,理解每句的情感侧重,再结合气息控制,由弱到强再转弱,实现情感的“波浪式”推进。