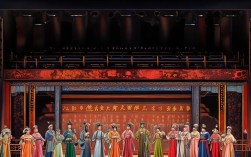

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演塑造了众多经典形象,包青天”无疑是深入人心的一张文化名片,当传统戏曲遇上现代电影,豫剧《包青天》的改编不仅让百年舞台艺术焕发新生,更让包公所承载的“清正廉洁、执法如山”的精神穿透时空,成为连接不同时代观众的情感纽带。

传统舞台上的豫剧包青天,早已超越了历史人物包拯本身,成为一种文化符号,在豫剧的“生旦净丑”行当中,包公属“净行”中的“黑头”,专演刚正不阿、铁面无私的正面角色,经典剧目如《铡美案》(秦香莲告状)、《铡包勉》(包拯铡侄)、《打龙袍》(太后认子)等,均以“铡”为核心情节,通过“法理”与“人情”的碰撞,集中展现包公“不畏权贵、忠君爱民”的品格,豫剧黑头的表演讲究“脸谱不画眉,全凭眼神戏”,演员通过眼神的锐利、凝重传递威严,配合髯口功(捋髯、甩髯)、水袖功(抖袖、翻袖)等程式化动作,将舞台上的包公塑造成“神的威严”与“人的温度”的结合体,唱腔上,黑头以“炸音”“擞音”见长,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的经典唱段,开篇“包龙图打坐在开封府”一句,通过胸腔共鸣的爆发力,瞬间将包公的凝重与威严传递给观众,尾音拖沓中带着刚劲,尽显豫剧“粗犷豪放”的艺术特质,上世纪50年代,豫剧大师李斯忠以“黑头”名震中原,他塑造的包公“嗓音如洪钟,身姿如青松”,其“唱腔含情,表演有魂”的理念,成为豫剧包公表演的标杆,也让包公戏在豫剧舞台上站稳了脚跟。

豫剧电影《包青天》的改编历程,折射出中国戏曲电影的发展轨迹,上世纪50年代,随着戏曲电影热潮的兴起,豫剧《包青天》便成为重要改编题材,1956年,长春电影制片厂拍摄了豫剧电影《包公三勘蝴蝶梦》,由李斯忠主演,影片保留了舞台剧的核心情节——包公勘破“一尸三命”疑案,通过镜头语言强化了戏剧冲突:如包公与王氏母子对话时,用特写镜头捕捉王氏的悲愤与包公的犹豫,将舞台上的“虚拟表演”转化为电影中的“情感聚焦”;公堂审案时,通过全景镜头展现衙役的列队、惊堂木的响起,营造出庄严肃穆的氛围,这部影片成为早期豫剧电影的经典,不仅让李斯忠的“黑头”艺术走向全国,也让包公故事通过银幕走进千家万户,进入新世纪,数字技术的发展为豫剧电影《包青天》注入新活力:2010年,数字豫剧电影《包青天之铡美案》由小香玉主演,影片在保留传统唱腔的基础上,加入了开封府的实景拍摄,通过航拍镜头展现古城开封的恢弘风貌,用特写镜头捕捉秦香莲的泪水、陈世美的虚伪,让舞台上的“程式化”与电影中的“生活化”有机融合;2022年,新版豫剧电影《包青天》更是大胆创新,将“元宇宙”概念融入场景设计,如“阴审”段落通过数字技术营造虚幻空间,包公在阴阳两界穿梭,既保留了豫剧“写意”的美学特质,又满足了年轻观众的视觉需求,不同版本的改编,虽各有侧重,但始终围绕“包公精神”这一核心,让传统艺术在时代变迁中焕发新生。

电影艺术对豫剧《包青天》的创新,体现在“戏曲本体”与“电影语言”的深度碰撞中,在镜头运用上,电影通过“景别切换”强化表演张力:铡美案》中“陈世美认妻”一场,舞台版可能通过“圆场”表现陈世美的慌乱,而电影则用中景拍陈世美强作镇定的神态,近景拍秦香莲悲愤交加的表情,特写拍包公冷峻的眼神,三个镜头的快速切换,将人物内心的矛盾外化为可视的影像,让观众更能共情人物命运,在唱腔处理上,电影通过“录音技术”保留豫剧的“原汁原味”,如李斯忠版《包公三勘蝴蝶梦》中,录音师特意保留了演员演唱时的“气口声”和弦乐的即兴伴奏,让唱腔更具现场感;电影还通过“环境音”烘托氛围,如“公堂审案”时加入惊堂木的回响、衙役的吆喝声,让观众仿佛置身于真实的古代公堂,在场景设计上,电影突破了舞台的“一桌二椅”,如新版《包青天》中的“开封府”场景,既有大堂的庄严肃穆,又有后花园的雅致宁静,通过“实景搭景+数字绘景”的方式,既保留了豫剧“虚实相生”的传统,又增强了观众的代入感,这种“守正创新”的改编,让豫剧《包青天》既不失戏曲的“魂”,又有了电影的“形”,实现了传统艺术的现代化表达。

豫剧电影《包青天》的文化影响,远超艺术作品本身,它让包公故事走出剧场,通过电影银幕走向全国乃至海外,据不完全统计,仅李斯忠版《包公三勘蝴蝶梦》的观影人次就超过亿,成为传播中原文化的重要窗口;它推动了豫剧艺术的年轻化,许多年轻观众通过电影第一次接触豫剧,被小香玉的唱腔、贾文龙的表演所吸引,进而走进剧场观看传统戏曲,成为豫剧的“新粉丝”,小香玉曾表示:“拍电影不是为了取代舞台,而是为了让更多人知道豫剧有多美。”包公所代表的“正义”“廉洁”精神,在当代社会依然具有现实意义,豫剧电影《包青天》通过艺术化的表达,让这种精神深入人心,成为廉政文化教育的生动教材,无论是在乡村的露天电影场,还是在城市的文化影院,包公“铡美案”的故事总能引发观众的掌声与共鸣,这正是传统艺术穿越时空的力量。

| 上映时间 | 导演 | 主演 | 改编剧目 | 艺术特色/亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 1956年 | 张辛实 | 李斯忠 | 《包公三勘蝴蝶梦》 | 早期经典,保留舞台程式,镜头聚焦人物情感,李斯忠“炸音”唱腔震撼人心,奠定豫剧包公电影基调 |

| 2010年 | 陈胜利 | 小香玉 | 《包青天之铡美案》 | 数字电影技术,实景拍摄开封府,传统唱腔与现代影像结合,年轻化叙事,吸引年轻观众 |

| 2022年 | 张永新 | 贾文龙 | 《包青天》(新版) | 元宇宙场景设计,“阴审”段落虚实结合,贾文龙“文武兼备”的包公形象,融入当代价值观 |

FAQs

问:豫剧电影《包青天》与舞台版相比,有哪些独特的艺术表现?

答:豫剧电影《包青天》在保留舞台版核心程式与唱腔的基础上,通过电影语言的创新实现了艺术突破,一是镜头语言的丰富性,如特写镜头捕捉演员的眼神、微表情,中景镜头展现人物互动,远景镜头交代场景环境,让舞台上的“虚拟表演”更具真实感;二是声画结合的紧密性,电影通过环境音(如惊堂木、风声)、配乐(如豫剧板胡的即兴伴奏)与唱腔、表演的配合,增强了戏剧氛围;三是场景设计的拓展性,电影突破了舞台的“一桌二椅”,通过实景搭景、数字绘景等技术,构建了更立体的空间,如开封府、公堂、案发现场等场景,让观众有更强的代入感,电影还通过蒙太奇手法实现时空转换,如“包公回忆童年”与“审案现实”的交叉剪辑,丰富了叙事层次,这些都是舞台版难以实现的。

问:为什么包公戏在豫剧中经久不衰?

答:包公戏在豫剧中经久不衰,主要有三方面原因,一是人物形象的鲜明性,包公作为“清官”的典型,集“刚正不阿、执法如山、体恤民情”于一身,这种“善恶分明”的品格符合大众的审美期待,让观众产生“正义必胜”的情感共鸣;二是豫剧艺术的表现力,豫剧黑头的唱腔高亢激越,表演程式(如趟马、水袖、髯口功)极具张力,能够充分展现包公的威严与情感,如“包龙图打坐”的唱段,通过唱腔的起伏变化,将包公的凝重与决绝传递得淋漓尽致;三是文化精神的传承性,包公故事所传递的“法律面前人人平等”“为民请命”等价值观,跨越时代,在不同社会背景下都能引发观众的共鸣,成为中原文化的重要符号,从舞台到银幕,包公戏始终承载着人们对公平正义的向往,这正是它生命力所在。