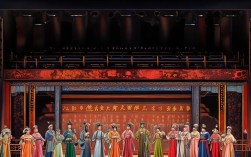

豫剧《包青天》作为河南乃至全国的经典剧目,自诞生以来便以铿锵的唱腔、跌宕的剧情和包拯“铁面无私、为民请命”的形象深入人心,从“铡美案”的惊心动魄到“铡包勉”的大义灭亲,包拯的故事在豫剧舞台上被反复演绎,成为一代人心中的正义符号,近年来,豫剧《包青天全场后传》的创排上演,为这一经典IP注入了时代新意,既延续了原著的精神内核,又在人物塑造、剧情编排和艺术表达上大胆创新,让“包青天”的故事在当代舞台上焕发出新的生命力。

人物设定:从“包青天”到“包氏后人”的精神传承

《后传》将时间线拉至包拯晚年辞官之后,其核心人物不再是包拯本人,而是其虚构的孙子包珙(取“珙璧”之意,喻其品格高洁),这一设定既避免了与原著的直接重复,又通过“血脉传承”延续了“清官”主题,包珙自幼受包拯教诲,熟读律法,更练就一身武艺,他放弃京城仕途,选择回到故乡陈州(包拯曾任职陈州放粮),以“包青天”之名继续为百姓伸张正义,与包拯的威严冷峻不同,包珙的形象更添几分年轻人的锐气与温情:他既有祖父的“铁面”,也懂得灵活变通;既有对律法的敬畏,更有对百姓的赤诚。

围绕包珙,《后传》塑造了一群性格鲜明的人物:机敏灵活、善察民女的助手柳如烟(女性角色的加入增强了故事的细腻度),昏庸腐败、趋炎附势的知县王文豹,以及游走于黑白两间的江湖义士“赛张飞”李逵(虚构人物,与原著《水浒传》形成联动),这些人物共同构成了陈州县的“众生相”,既推动了剧情发展,也折射出封建社会末期的复杂生态。

为让观众更清晰把握人物关系,以下为《后传》主要人物设定简表:

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段(示例) |

|---|---|---|---|

| 包珙 | 包拯之孙 | 智勇双全,铁面无私,重情重义 | 《清风谣》:“铁面映日月,丹心照山河” |

| 柳如烟 | 包珙助手 | 机敏聪慧,善良正直 | 《明镜曲》:“明镜高悬照善恶,人间正道是沧桑” |

| 王文豹 | 陈州知县 | 昏庸腐败,贪赃枉法 | 《贪念曲》:“黄金屋中藏私欲,黑心肠里埋祸根” |

| 李逵 | 江湖义士 | 嫉恶如仇,粗中有细 | 《侠客行》:“路见不平一声吼,该出手时就出手” |

剧情主线:以“新案”为引,诠释“清官”的时代内涵

《后传》的剧情不再局限于原著的“铡龙铡”“铡虎铡”,而是围绕“包珙陈州断案”展开一系列独立又关联的案件,每个案件都紧扣“公平正义”的核心主题,同时融入封建社会末期的时代矛盾——土地兼并、官商勾结、民生疾苦等。

《新铡美案》:权贵与平民的对抗

首案“新铡美案”改编自原著“铡美案”,但将背景从“驸马陈世美”转向“当朝尚书之子张玉堂”,张玉堂强娶民女周秀英,并买通王文豹颠倒黑白,周秀英含冤自尽,其父周老汉告状无门,包珵微服私访,以“路见不平”为由接近周家,收集证据,面对尚书的威逼利诱,他不为所动,最终在公堂之上,以包公留下的“龙头铡”(象征皇权)为引,巧妙利用律法漏洞,揭露张玉堂的罪行,此案不仅延续了原著“不畏权贵”的主题,更融入了“法律面前人人平等”的现代法治观念——即便是权贵子弟,也难逃律法制裁。

《青天断奇案》:证据与真相的博弈

“青天断奇案”围绕“商人李员外被杀案”展开:李员外死后,其弟李二郎霸占家产,并诬陷嫂子与家仆通奸杀人,柳如烟通过细致调查,发现李二郎伪造的“情书”存在破绽,包珙则从李员外伤口处的特殊痕迹推断,真凶是江湖上的“独臂刀客”(实为李二郎雇凶),此案强调“重证据、轻口供”的断案理念,呼应了古代“疑罪从无”的司法智慧,也暗合当代“以事实为依据”的法治精神。

《清风镇疑云》:官民与土地的矛盾

“清风镇疑云”是《后传》的高潮案件:当地豪强“钱百万”勾结王文豹,强占村民土地,修建“生祠”以标榜“政绩”,村民联名告状,却被反诬“聚众闹事”,包珵深入清风镇,与村民同吃同住,收集钱百万霸占土地的契约(实为伪造),并发现王文豹受贿的证据,包珵不仅惩治了钱百万和王文豹,还将土地归还村民,并上书朝廷,建议“清丈土地、抑制兼并”,此案直面封建社会的核心矛盾——土地问题,展现了包珵“心系百姓、敢于斗争”的清官本色。

艺术特色:传统与创新的融合

《后传》在艺术上既保留了豫剧的传统韵味,又大胆创新,使其更符合当代观众的审美需求。

唱腔与音乐:传统板式与现代元素的碰撞

豫剧的核心魅力在于唱腔,《后传》延续了豫剧“豫东调”“豫西调”两大声腔体系:包珵断案时的唱段采用豫东调的“二八板”,节奏明快、铿锵有力,展现其果断刚毅;抒发为民情怀时,则转为豫西调的“慢板”,旋律婉转、情感深沉,如《清风谣》中“铁面映日月,丹心照山河”一句,通过拖腔和滑音的运用,将包珵对百姓的赤诚之心演绎得淋漓尽致,剧中还融入了现代音乐元素,如在“公堂对峙”场景中加入交响乐伴奏,增强了戏剧冲突的紧张感;在“江湖打斗”场景中使用打击乐,凸显豫剧“武戏文唱”的特色。

舞台与表演:虚拟性与真实感的结合

豫剧的表演讲究“虚拟性”,如“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”,但《后传》在保留传统程式的基础上,融入了现代舞台技术。“公堂断案”场景中,通过LED屏展示“明镜高悬”的动态图案,既保留了戏曲的“写意”,又增强了视觉冲击力;“清风镇”场景中,采用转台布景,快速切换“农田”“豪宅”“衙门”等场景,解决了传统戏曲“换景慢”的问题,表演上,演员在继承“唱念做打”基本功的同时,更注重“人物内心”的刻画,如包珵面对百姓哭诉时的“眉头紧锁”,面对权贵威逼时的“眼神坚定”,都让人物形象更加立体。

文化内涵:清官精神的现代诠释

《后传》的核心价值不仅在于“讲故事”,更在于对“清官文化”的现代诠释,剧中,包珵常言“公生明,廉生威”,这句出自《荀子》的古训,被赋予了新的时代意义——公正不仅是为官之道,更是做人之本;廉洁不仅是个人品德,更是社会秩序的基石,在物欲横流的当下,包珵“心系百姓、公正无私”的精神,如同一股清流,唤醒人们对正义的向往。

《后传》通过“包氏后人”的故事,传递了“精神传承”的主题:包拯的“清官”精神并非遥不可及的传奇,而是可以通过血脉、教育、实践代代相传的宝贵财富,正如包珵在剧中唱道:“祖父遗风在心头,铁面丹心永不丢,清官二字千斤重,百姓冷暖记心头。”这种对“清官文化”的现代化表达,既契合社会主义核心价值观,也增强了当代观众的文化认同。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《包青天全场后传》与原著《包青天》的主要区别是什么?

解答:区别主要体现在三个方面:一是时间线与人物设定,原著聚焦包拯的仕途生涯,后传则延伸至其虚构的孙子包珵,通过“血脉传承”延续“清官”主题;二是案件主题,原著多涉及封建社会的伦理纲常与权贵斗争,后传则融入现代法治观念、社会公平等时代议题,如《新铡美案》中强调“法律面前人人平等”;三是艺术表现,后传在保留豫剧传统唱腔的基础上,结合现代舞台技术(如LED屏、转台布景),增强了故事的观赏性和感染力,更符合当代观众的审美需求。

问题2:为什么豫剧《包青天全场后传》能受到不同年龄层观众的喜爱?

解答:经典IP的延续性让观众产生亲切感,“包青天”作为家喻户晓的文化符号,其“清官”形象具有跨越时代的共鸣;剧情兼顾传统与创新,既有原著的“断案”核心,又加入年轻人喜爱的“探案”“悬疑”元素,通过包珵与柳如烟的互动,增强了故事的趣味性和代入感;文化内涵的普适性,剧中传递的“公正、廉洁、为民”精神,不仅符合社会主义核心价值观,也契合当代社会对公平正义的普遍追求,因此能吸引不同年龄层的观众。