长坂坡是京剧传统剧目中的经典之作,属于京剧范畴,更是京剧武生行当的代表性戏码之一,其故事源于《三国演义》长坂坡之战,经京剧艺术家的提炼与演绎,成为展现京剧武功、唱念与人物塑造的典范之作,以下从历史渊源、剧情内容、艺术特色及文化地位等方面展开说明。

历史渊源与剧情梗概

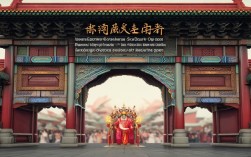

京剧形成于清代中后期,在徽班进京后,融合徽调、汉调、昆曲、梆子腔等剧种元素逐渐成熟。“长坂坡”作为三国题材的经典桥段,早在京剧形成前便已在地方戏中流传,京剧将其吸收并改造,成为具有鲜明京剧特色的剧目,剧情以曹操大军追击刘备,赵云于长坂坡单骑救主为核心,通过“救阿斗”“战曹营”“遇张飞”等关键情节,塑造了赵云忠勇神武的英雄形象,全剧节奏紧凑,既有文戏的悲壮(如糜夫人托孤),又有武戏的激烈(如赵云力战曹将),层次丰富,极具戏剧张力。

艺术特色与行当分工

京剧《长坂坡》的艺术魅力集中体现在行当分工、表演程式与舞台呈现上,其高度程式化的表演是京剧艺术的典型体现,以下通过表格梳理主要行当与表演特点:

| 行当 | 角色 | 表演特点 | 经典片段 |

|---|---|---|---|

| 武生 | 赵云 | 靠功扎实,翎子功、把子娴熟,身段敏捷,唱念刚劲 | “长坂坡救主”“连闯三寨” |

| 老生 | 刘备 | 唱腔苍凉,念白沉稳,表现仁君的焦虑与无奈 | “败走长坂坡” |

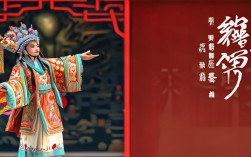

| 旦角 | 糜夫人 | 唱腔悲怆,身段柔弱,眼神传达托孤时的决绝 | “投井自尽” |

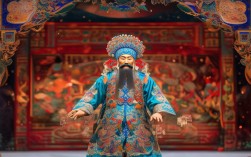

| 净角 | 张飞 | 嗦口(脸谱勾黑十字门脸)、架夸张,声如雷吼 | “当阳桥喝退曹军” |

赵云的表演是全剧核心,武生演员需通过“起霸”(表现整装待发的程式化动作)“走边”(表现夜间急行的身段)“开打”(武打套路)等程式,展现赵云“七进七出”的勇猛,如“趟马”动作(模拟骑马奔驰)需结合圆场、翻身、劈叉等技巧,既写实又写意,凸显京剧“虚实相生”的美学原则,唱腔上,赵云的唱段以西皮流水、快板为主,节奏明快,配合铿锵的锣鼓,烘托战场紧张氛围;刘备的唱段则多用二黄导板、原板,旋律低回,表现其颠沛流离的悲愤。

文化地位与传承意义

作为京剧武生戏的“扛鼎之作”,“长坂坡”不仅考验演员的基本功,更要求其对人物内心的精准把握,近代以来,杨小楼、盖叫天、李万春等武生名家均对该剧有深度演绎,形成不同流派:杨小楼表演“稳、准、狠”,注重英雄气度的塑造;盖叫天则强调“武戏文唱”,在激烈武打中融入细腻的情感表达,这些流派传承至今,成为京剧武生演员必学的“开蒙戏”。

“长坂坡”还体现了京剧对历史题材的创造性转化,相较于《三国演义》的平铺直叙,京剧通过夸张的舞台动作(如赵云“抱阿斗”连续刺杀数将)、象征性的布景(一桌二椅代表战场、城池等),将文学形象转化为可视的舞台艺术,这种“以形写神”的创作理念,正是京剧艺术的精髓所在。

相关问答FAQs

Q1:京剧《长坂坡》和其他剧种的《长坂坡》主要区别是什么?

A1:不同剧种的《长坂坡》虽同源,但艺术风格各异,川剧《长坂坡》更注重生活化表演,如“赵云救主”中加入“变脸”“藏刀”等绝活,风格诙谐;豫剧则唱腔高亢,赵云的“靠功”结合了梆子武打的火爆节奏;而京剧《长坂坡》强调“程式化”与“写意性”,如“趟马”用圆场表现千里奔袭,“开打”通过虚拟动作替代真实打斗,突出“武戏文唱”的审美追求,更具舞台象征性。

Q2:为什么说《长坂坡》是京剧武生戏的“试金石”?

A2:《长坂坡》对武生演员的综合能力要求极高:首先需扎实的“唱念”功底,赵云的唱段需兼具武将的刚猛与忠臣的悲壮;其次需精湛的“做打”技巧,靠旗功、翎子功、把子功等缺一不可,尤其“长坂坡”一折需连续完成高难度武打动作,对体力与爆发力是极大考验;最后还需深刻理解人物,赵云的“忠勇”不能仅靠武功展现,需通过眼神、身段传递其内心的焦虑与坚定,能否驾驭《长坂坡》,成为衡量武生演员艺术水平的重要标准。