清风亭作为豫剧传统经典剧目,承载着中原文化的厚重底蕴与民间伦理的深刻思考,其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物以及极具感染力的唱腔,使其成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,这部以“善恶有报、孝道为本”为核心主题的悲剧,通过张元秀夫妇拾子养子、最终被亲生儿子拒之门外的故事,将封建伦理下的家庭矛盾与人性挣扎展现得淋漓尽致,也成就了豫剧艺术在叙事与抒情上的高度统一。

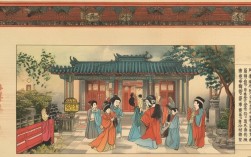

《清风亭》的剧情源于民间传说,经豫剧艺人的代代打磨,逐渐形成了独特的艺术风貌,故事围绕贫苦老夫妇张元秀与贺氏展开,二人在清风亭拾得一名弃婴,取名张继保,含辛茹苦将其抚养成人,当张继保得知自己为弃子后,心生芥蒂,最终在高中状元后拒不相认养父母,导致老夫妇悲愤交加,双双殒命于清风亭,这一剧情看似简单,却蕴含着对“孝道”“感恩”“命运”的多重探讨,尤其是张元秀从满怀希望到彻底绝望的心理转变,为演员提供了广阔的表演空间,也成为观众心中难以释怀的悲剧经典。

在艺术表现上,《清风亭》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性魅力,唱腔设计上,豫剧特有的梆子腔与板式变化紧密结合,剧中人物的唱段既有激昂高亢的豫东调,也有低回婉转的豫西调,精准传递了不同情境下的情感张力,张元秀在得知张继保不认亲时,所唱的“未开言不由人珠泪滚滚”一段,运用了豫剧苦音的唱法,苍凉悲怆的嗓音配合甩发、跪步等身段动作,将一个老人的绝望与愤怒刻画得入木三分,而贺氏的唱腔则更显柔中带刚,如“老婆婆坐寒窑自思自想”一段,通过细腻的拖腔与颤音,将养母的隐忍与哀怨娓娓道来,令人动容,表演上,豫剧演员注重“以形传神”,张元秀的“拄拐踉跄”“捶胸顿足”,贺氏的“掩面泣诉”“瘫倒在地”,这些程式化的动作不仅具有强烈的视觉冲击力,更将人物内心的痛苦外化为舞台上的艺术形象,让观众仿佛置身于剧情之中,与角色同悲同喜。

随着时代发展,传统豫剧的传播方式也在不断创新,“清风亭豫剧微盘”应运而生,成为经典剧目在数字时代的新载体,这里的“微盘”并非指物理存储介质,而是指通过数字化手段对《清风亭》进行浓缩、提炼与再创作,形成适合现代传播的“微版本”,选取剧中“拾子”“教子”“别子”“认母”等关键情节,制作成5-10分钟的短视频或微电影,保留经典唱段与核心冲突,同时加入字幕、配乐、特效等现代元素,降低观看门槛,吸引年轻观众,这种“微盘化”传播不仅保留了《清风亭》的艺术精髓,更突破了传统剧场在时空上的限制,让更多人通过手机、电脑等终端随时欣赏豫剧之美,为传统戏曲的传承开辟了新路径。

从文化内涵来看,《清风亭》的价值远不止于一个家庭悲剧,它折射出封建社会中底层百姓的生存困境,揭示了血缘与养育的伦理冲突,更警示后人“孝道”与“感恩”的重要性,尽管张继保的结局“天打雷劈”带有封建迷信色彩,但其中蕴含的“善恶有报”的朴素价值观,至今仍具有现实意义,而“清风亭”这一意象,也超越了具体的场景,成为承载民间情感与道德评判的文化符号,提醒人们在物质之外,更应珍视人性的温度与伦理的底线。

无论是舞台上的经典演绎,还是屏幕上的“微盘”传播,《清风亭》依然以其强大的艺术感染力打动着一代又一代观众,它不仅是豫剧艺术的瑰宝,更是中原文化伦理观念的生动载体,在传承与创新中,持续散发着不朽的魅力。

相关问答FAQs

Q1:《清风亭》中张元秀的“跪步”表演有何讲究?

A1:“跪步”是豫剧老生表演中极具代表性的程式化动作,在《清风亭》中,张元秀因被张继保拒认而悲愤交加,演员通过“跪步”表现其身心俱疲、寸步难行的状态,具体而言,演员需单膝跪地,另一只脚脚尖点地,膝盖交替移动,同时配合身体的晃动与甩发,既要展现动作的规范性,又要传递出人物内心的绝望与痛苦,这一动作不仅增强了舞台的悲剧氛围,也体现了豫剧表演“以形写神”的美学追求。

Q2:豫剧微盘与传统舞台演出相比有哪些优势?

A2:豫剧微盘的优势主要体现在三个方面:一是传播便捷性,微盘通过数字化压缩,时长短、体积小,适合在短视频平台、社交媒体等渠道快速传播,打破了传统剧场演出的时空限制;二是内容精炼性,微盘聚焦剧目中的经典片段或核心冲突,保留了最精彩、最具代表性的唱段与表演,便于观众快速了解剧目精髓;三是受众广泛性,微盘结合现代视听语言(如字幕、特效、多角度镜头),降低了传统戏曲的欣赏门槛,尤其能吸引年轻观众群体,为豫剧的普及与传承提供了新可能。