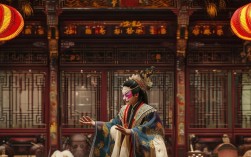

豫剧,作为中原文化的璀璨明珠,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴,成为中国最大的地方剧种之一,谈及豫剧的起源,学界普遍认为其根系深植于中原腹地,而河南省新乡市封丘县,作为豫剧重要的发源地之一,为这一艺术形式的孕育与萌芽提供了不可或缺的土壤,封丘地处豫北平原,南临黄河,北依太行,自古便是中原文明的核心区域之一,悠久的历史、丰富的民俗和多元的文化交融,共同催生了豫剧的早期雏形。

封丘:豫剧萌芽的历史文化土壤

封丘的历史可追溯至西周初年,周武王封诸侯弟于此,故名“封丘”,是中原文化的重要发祥地之一,这片土地自古为兵家必争之地,也是农耕文明与游牧文化交汇的前沿,独特的地理位置使其文化兼具北方的豪迈与南方的细腻,明清时期,封丘作为豫北地区的商贸重镇,商贾云集、民俗活跃,庙会、社火等民间艺术活动频繁,为戏曲的孕育提供了广阔的舞台。

封丘的民间艺术源远流长,梆子戏”的萌芽尤为关键,梆子戏是中国北方戏曲的统称,以硬木梆子为节拍乐器,其音乐高亢粗犷,与中原人民的性格特质高度契合,封丘地区的民间歌舞、说唱艺术(如“道情”“落子”)和祭祀仪式中的“傩戏”,共同构成了梆子戏的雏形,封丘农村至今流传的“高跷戏”“秧歌戏”,在表演形式上已具备戏曲的基本要素——角色分行、简单剧情和唱腔韵白,这些民间艺术形式与后来豫剧的“三小戏”(小生、小旦、小丑)有着直接的渊源关系。

封丘的方言语音对豫剧的形成产生了深远影响,封丘方言属中原官话郑曹片,声调铿锵有力,发音清晰洪亮,这种语言特质为豫剧“吐字清晰、行腔酣畅”的唱腔风格奠定了基础,尤其是封丘方言中的“上声”和“去声”,其音调起伏较大,在梆子戏的唱腔中被转化为富有戏剧性的“二八板”“慢板”等板式,使豫剧唱腔既能表达激昂的情感,又能展现细腻的叙事。

从民间小戏到豫剧雏形的演变

封丘的梆子戏在明清时期逐渐从自娱自乐的民间表演走向专业化,其标志是“戏班”的出现和剧目的丰富化,据《封丘县志》记载,清代乾隆年间,封丘境内已有多个民间戏班活跃,如“封丘梆子班”“黄德府小戏班”等,这些戏班多由农民艺人组成,农忙时务农,农闲时演出,剧目多取材于民间传说和历史故事,如《卷席筒》《花木兰》《穆桂英挂帅》等,这些剧目情节简单、贴近生活,语言通俗易懂,深受当地百姓喜爱。

在音乐唱腔方面,封丘梆子戏吸收了昆曲、弋阳腔等外来剧种的元素,同时融合了本地的“鼓吹乐”“唢呐曲”等民间音乐,逐渐形成了独特的“豫东调”和“豫西调”雏形,封丘地处豫东与豫西的过渡地带,其梆子戏兼具东路的明快活泼与西路的浑厚深沉,这种音乐上的交融为后来豫剧“四大流派”(常派、陈派、崔派、马派)的形成埋下了伏笔,封丘梆子戏中的【二八板】,其旋律既有东路梆子的跳跃感,又有西路梆子的叙事性,成为豫剧最具代表性的板式之一。

表演形式的完善也是封丘梆子戏走向成熟的重要标志,早期的民间小戏多以“三小戏”为主,随着剧目内容的丰富,逐渐增加了“生、旦、净、丑”四个行当,表演上讲究“唱、念、做、打”并重,封丘艺人通过模仿生活中的劳动动作(如耕作、纺织)和借鉴武术、杂技等技艺,创造出具有乡土气息的表演程式,如《朝阳沟》中“银环上山”的台步,就源于封丘农民上山劳作的姿态。

封丘对豫剧传播与发展的历史贡献

封丘不仅是豫剧的起源地之一,更是其向外传播的重要枢纽,由于地理位置优越,封丘梆子戏班频繁往返于开封、洛阳、郑州等中原城市,以及河北、山东、山西等周边省份,将这一艺术形式带向更广阔的天地,据传,清代光绪年间,封丘艺人“黑驴”带领戏班进京演出,其高亢的唱腔受到京城观众的追捧,为后来豫剧“河南梆子”的成名奠定了基础。

封丘还涌现出一批对豫剧发展有重要影响的艺人和理论家,民国时期,封丘艺人“筱火鞭”(本名张火鞭)吸收京剧的表演程式,对封丘梆子戏的“武戏”进行了改良,其主演的《秦琼卖马》《长坂坡》等剧目,至今仍是豫剧的经典,封丘的“戏窝子”(戏曲人才聚集地)如黄陵镇、冯村乡等地,培养了大批豫剧人才,这些人才后来成为各地豫剧团的骨干力量,推动了豫剧的普及与发展。

新中国成立后,封丘地方政府重视对传统戏曲的保护与传承,成立了“封丘县豫剧团”,挖掘整理了一批传统剧目,如《墙头记》《三哭殿》等,并培养了一批青年演员,封丘的豫剧表演既保留了传统梆子戏的质朴,又融入了现代舞台元素,形成了独特的艺术风格,成为河南豫剧界的一支重要力量。

封丘与豫剧起源关键节点表

| 时期 | 关键事件 | 对豫剧的影响 |

|---|---|---|

| 明末清初 | 封丘民间梆子戏萌芽,融合民歌、傩戏 | 形成“唱、念、做”结合的早期戏曲形态,奠定豫剧雏形 |

| 清代乾隆年间 | 封丘出现专业戏班,如“封丘梆子班” | 剧目从民间小戏向历史故事、传说拓展,行当逐渐完善 |

| 清代光绪年间 | 封丘戏班进京演出,“河南梆子”名声渐起 | 推动豫剧向全国传播,形成“豫东调”“豫西调”雏形 |

| 民国时期 | 艺人“筱火鞭”改良武戏,吸收京剧元素 | 丰富豫剧表演程式,提升艺术表现力 |

| 新中国成立后 | 封丘县豫剧团成立,挖掘整理传统剧目 | 保护传承豫剧艺术,培养青年人才,推动创新发展 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧起源于封丘的说法有何历史依据?

A1:豫剧起源于封丘的说法主要基于以下历史依据:一是封丘悠久的历史文化和丰富的民间艺术,为梆子戏的萌芽提供了土壤;二是明清时期的文献记载,如《封丘县志》中提到当地“农闲演剧,岁时杂扮”的民俗活动,以及民间戏班的活跃情况;三是封丘方言、民歌、鼓吹乐等音乐元素与豫剧唱腔的直接关联,如封丘方言的声调特点被转化为豫剧的板式,民间旋律融入梆子戏的唱腔;四是封丘艺人在豫剧传播与发展中的重要作用,如清代戏班进京演出、民国时期对表演程式的改良等,均推动了豫剧的形成与成熟。

Q2:封丘除了起源地身份,对豫剧还有哪些重要贡献?

A2:封丘对豫剧的贡献不仅限于起源,还体现在多个方面:一是作为豫剧传播的枢纽,通过戏班流动将梆子戏带向中原及周边地区,扩大了豫剧的影响力;二是培养了一批批豫剧人才,如“筱火鞭”等著名艺人,以及黄陵镇、冯村乡等“戏窝子”为豫剧界输送了大量骨干;三是推动豫剧艺术的创新与完善,如吸收京剧、昆曲等剧种元素,改良表演程式和音乐唱腔;四是新中国成立后,地方政府通过成立专业剧团、挖掘整理传统剧目、培养青年演员等方式,保护传承了豫剧艺术,使其在新时代焕发活力。