京剧作为国粹,承载着深厚的历史文化底蕴,其中杨家将题材的故事因其忠烈精神与家国情怀,成为经久不衰的经典。“杨门女将探母”虽非传统独立剧目,却常作为《杨门女将》全剧的情感核心段落,或与其他杨家将剧目(如《四郎探母》)的情节交织,展现杨门女性在忠孝之间的抉择与担当,这一情节以“探母”为切入点,将家国大义与骨肉亲情熔铸于舞台,塑造了一组鲜活的女性形象,传递出中国人特有的伦理观念与精神追求。

剧情背景与核心冲突

“杨门女将探母”的故事背景通常设定在北宋时期,杨家将满门忠烈,男性多战死沙场,唯余女性挑起保家卫国的重担,以《杨门女将》全剧为例,杨宗保西夏中箭身亡,佘太君强忍失子之痛,率穆桂英、杨七娘等女将出征,而在出征前后,常有“探母”情节:或是佘太君回天波府探望年迈的太君(即杨继母佘赛花),或是穆桂英等女将回乡探望婆婆佘太君,亦或是如《四郎探母》中,杨四郎延辉潜回宋营探望母亲佘太君与妻子铁镜公主——虽后者主角为男性,但杨门女性在其中的反应与行动,同样构成“探母”情节的重要张力。

核心冲突围绕“忠”与“孝”的展开:一方面是保家卫国、抵御外敌的“忠”,另一方面是侍奉长辈、骨肉团聚的“孝”,杨门女性并非不重亲情,但在国难当头时,她们往往选择“先国后家”,将“忠”置于“孝”之上,这种抉择并非对亲情的否定,而是对“家国一体”传统伦理的践行——正如佘太君所言:“杨家将,无男儿,女儿代父去从军”,正是这种“舍小家为大家”的精神,让“探母”情节超越了普通的家庭伦理剧,升华为一曲英雄赞歌。

主要人物与情感表达

“杨门女将探母”的魅力,很大程度上源于对女性形象的立体塑造,她们各有性格,却在“忠孝”二字上殊途同归。

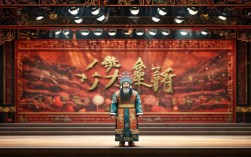

佘太君:忠义双全的“定海神针”

佘太君是杨门女将的精神领袖,年逾百岁却心怀天下,在“探母”情节中,她既是被探望的长辈,也是情感传递的枢纽,若为他人探望她,她往往以国事为重,压制个人悲痛,激励女将出征;若她探望长辈(如太君),则展现“老骥伏枥,志在千里”的豪情,拒绝被亲情困守家园,杨门女将》中,穆桂英回乡探望,佘太君以“你父当年沙滩会,失落宗保儿郎身”的往事激励她,将丧子之痛化为出征动力,其台词“杨家的儿女不平凡,生生死死为江山”,道尽杨门女性的家国担当。

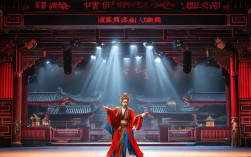

穆桂英:英姿飒爽的“少帅”

穆桂英作为杨门女将的年轻代表,兼具少女的柔情与将军的刚毅。“探母”时,她既有对婆婆的孝顺(如亲手熬药、嘘寒问暖),也有对出征的坚定,面对佘太君的激励,她从最初的犹豫(“宗保他,血染疆场儿心痛”)到最终的决绝(“桂英我,愿挂帅征西平叛乱”),展现了一个女性从“小我”到“大我”的成长,其唱腔“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”化用古语,既有女儿的悲戚,更有英雄的豪迈,成为经典。

杨七娘与杨八姐:勇猛直率的“先锋”

杨七娘(杨宗保之母,或佘太君儿媳)性格火爆,直来直去,探母时往往以行动代替言语,或舞枪弄棒展现武艺,或直言“为国尽忠,何惜此身”;杨八姐则机智灵巧,在探母中常穿插喜剧元素,如与侍女插科打诨,却在关键时刻挺身而出,凸显杨门女性的多面性。

铁镜公主(若涉及《四郎探母》):异域女性的“家国困境”

在《四郎探母》中,铁镜公主作为辽邦公主,因丈夫杨四郎(杨延辉)是宋将,陷入“忠”于辽邦、“孝”于杨家的两难,她帮助四郎探母,既是对爱情的坚守,也暗含对“忠孝”的朴素理解,她的唱段“夫妻们打坐在皇宫院”柔情似水,与四郎的“叫小声”形成对比,展现了异域女性对中原伦理文化的认同与融合。

艺术特色与舞台呈现

京剧“杨门女将探母”的舞台艺术,唱、念、做、打俱全,通过程式化表演将人物情感推向高潮。

唱腔设计:以情带声,声情并茂

唱腔是京剧表达情感的核心,探母情节的唱段多采用“西皮导板”“西皮慢板”“二黄原板”等板式,如佘太君的“一句话怒火满胸膛”,用高亢的导板表现悲愤;穆桂英的“听说宗保丧了命”,用低沉的二黄原板抒发哀伤,唱腔中常融入“哭头”(如“喂呀!”),将人物的情感宣泄推向极致,让观众感同身受。

身段表演:程式化动作的象征意义

京剧身段讲究“手眼身法步”,探母情节中的动作设计极具象征性:佘太君拄杖缓行,体现年迈体衰;穆桂英背插令旗,展现元帅威仪;四郎与公主对拜,表现夫妻情深,而“趟马”“起霸”等武打动作的穿插,则暗示了女将们虽在探亲,却未忘战事,凸显“杨门无弱女”的特点。

服装道具:色彩与符号的隐喻

服装色彩是人物性格的外化:佘太君身着素色帔,象征其沉稳与哀思;穆桂英披红色战袍,代表其热血与激情;铁镜公主的旗装则体现其异域身份,道具方面,佘太君的龙头拐杖象征权威,穆桂英的梨花枪象征武艺,四郎的令箭象征其身份的矛盾——这些符号化的设计,让观众直观理解人物与剧情。

文化内涵与精神传承

“杨门女将探母”之所以历久弥新,在于其传递的文化精神超越了时代。

忠孝两全的伦理观

在中国传统文化中,“忠”与“孝”常被视为一体两面——孝是忠的基础,忠是孝的升华,杨门女性通过“探母”展现对长辈的孝,更通过出征报国践行对国家的忠,二者并非对立,而是“修身齐家治国平天下”的统一,这种“忠孝两全”的观念,至今仍是中国人重要的价值追求。

女性力量的觉醒与肯定

传统戏曲中,女性多为“闺阁佳人”或“红颜祸水”,而杨门女将打破了这一刻板印象:她们能征善战,有勇有谋,在男性缺席的时代撑起半边天。“探母”情节中的女性,既有柔情似水的一面,更有坚韧不拔的一面,这种“刚柔并济”的形象,是对女性力量的极大肯定,具有现代意义。

家国情怀的永恒价值

在民族危亡之际,杨门女性以“保家卫国”为己任,这种家国情怀是中华民族的精神基因。“探母”看似是家庭小事,实则是家国大义的缩影——正是因为无数“杨门女将”式的个体将小家融入大家,才有国家的安宁与民族的延续,这种精神在当代依然激励着人们为家国富强而奋斗。

杨门女将探母主要人物与性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典表演片段/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨门长辈,元帅 | 深明大义、沉稳坚毅、母爱深沉 | “一句话怒火满胸膛”(西皮导板) |

| 穆桂英 | 杨门少帅,宗保之妻 | 英姿飒爽、刚毅果敢、孝心不改 | “听说宗保丧了命”(二黄原板) |

| 杨七娘 | 杨家儿媳/女将 | 勇猛直率、嫉恶如仇、重情重义 | 舞枪弄武,展现“探亲不忘备战”的状态 |

| 铁镜公主 | 辽邦公主,四郎之妻 | 痴情勇敢、明辨是非、融入中原文化 | “夫妻们打坐在皇宫院”(西皮原板) |

相关问答FAQs

问:“杨门女将探母”是否是传统京剧的经典剧目?它与《四郎探母》有何区别?

答:“杨门女将探母”并非传统独立剧目,而是对杨家将故事中“探母”情节的统称,常见于《杨门女将》《穆桂英挂帅》等全剧中的折子戏或片段,核心是杨门女性(如佘太君、穆桂英等)的“探母”与“尽忠”,而《四郎探母》是传统经典剧目,主角为杨四郎(杨延辉),情节聚焦于他作为宋将被辽俘获后,潜回宋营探望母亲佘太君与妻子铁镜公主,核心是“四郎”个人的忠孝矛盾与夫妻、母子亲情,二者区别在于:前者以女性群体为主体,强调“杨门女将”的家国担当;后者以男性个体为主体,侧重“四郎”的家庭伦理困境。

问:京剧“杨门女将探母”中,佘太君的形象为何被视为“忠义”的象征?

答:佘太君在“杨门女将探母”中的“忠义”形象,主要通过三方面体现:其一,国而忘家:面对儿子战死的噩耗,她强忍悲痛,以“杨家将无男儿,女儿代父去从军”激励女将出征,将个人情感置于国家利益之后;其二,以身作则:作为百岁老人,她亲自挂帅出征,用行动证明“忠”不因年老而减,其“老骥伏枥,志在千里”的精神成为典范;其三,教化后辈:在“探母”情节中,她通过讲述杨家将的忠烈往事(如“七郎八虎闯幽州”),将“精忠报国”的家训传递给穆桂英等年轻一代,使杨门精神得以传承,正是这种“舍小家为大家”的忠义品格,让佘太君超越了普通长辈形象,成为杨门精神的象征。