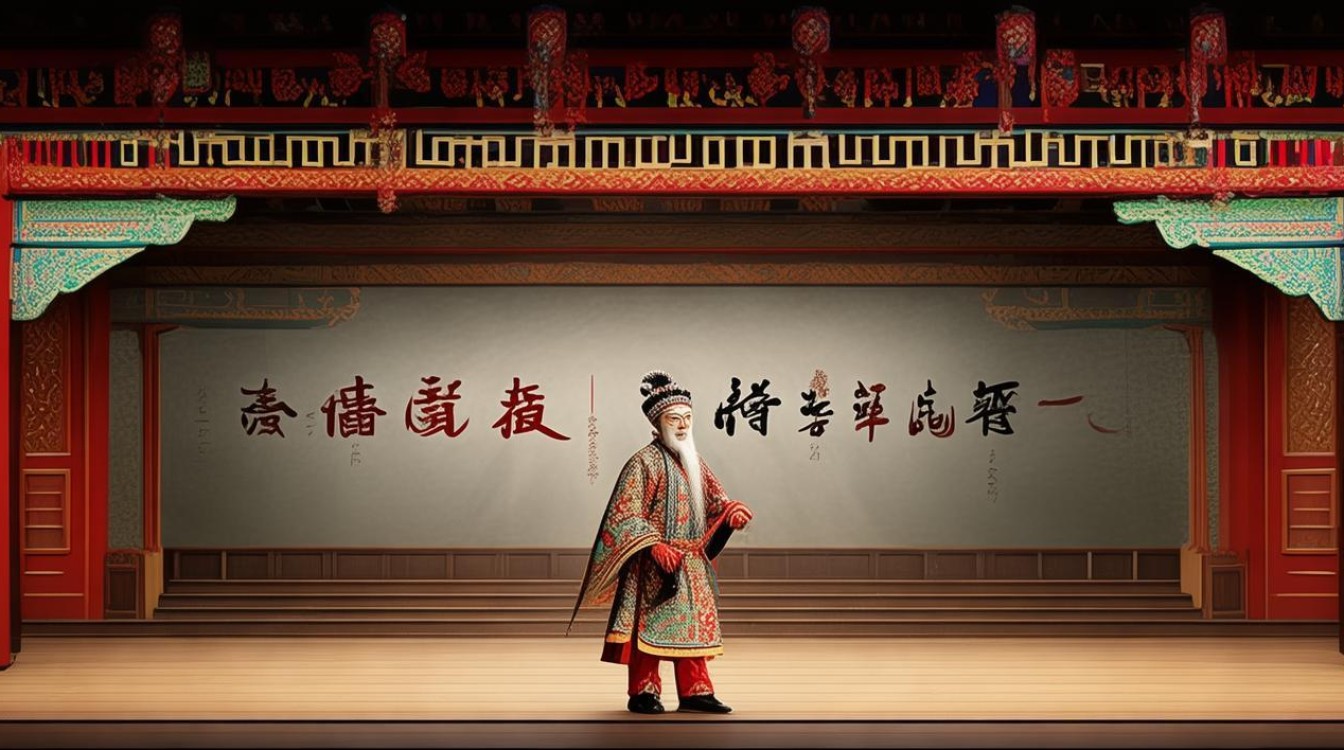

京剧作为中国戏曲艺术的代表,其“老爷戏”是传统剧目中的重要分支,通常以男性正面角色——尤其是忠臣、将帅、官员等“老爷”形象为核心,承载着忠孝节义、家国情怀等传统伦理观念,这类剧目对演员的表演、扮相、声腔乃至舞台礼仪都有着极为严格的规矩,既是对艺术传统的坚守,也是对人物精神内核的精准传达,以下从行当归属、扮相规范、表演程式、声腔要求、人物塑造及传承伦理六个维度,详细阐述京剧老爷戏的规矩。

行当归属:角色定位的“铁律”

老爷戏的角色首先需严格对应京剧的行当划分,不同行当决定了人物的基本性格与表演基调,主要分为三类:

- 老生(末行):核心行当,分“安工老生”(唱功为主,如《捉放曹》的陈宫)、“靠老生”(武将,如《定军山》的黄忠)、“衰派老生”(老年忠臣,如《桑园会》的秋胡),其共同特征是“正气凛然”,表演需“庄重沉稳”,忌轻浮。

- 净角(花脸):多为性格刚烈、身份显赫的“老爷”,如《铡美案》的包拯(铜锤花脸,重唱功)、《锁五龙》的单雄信(架子花脸,重做功),净角讲究“形神合一”,脸谱色彩与人物性格绑定——黑脸表刚直(包拯)、红脸表忠义(关公,虽属生行,但脸谱特殊)、白脸表奸诈(曹操,但曹操多为文武老生,需注意区分)。

- 武生:侧重英武将帅,如《长坂坡》的赵云(长靠武生)、《挑滑车》的高宠(短打武生),要求“武戏文唱”,在开打中体现人物智勇双全,忌“卖弄技巧”。

行当不可混淆,如包拯必须由铜锤花脸扮演,若用老生则失其“铁面”特质;而杨延昭(杨六郎)作为靠老生,若用武生则显其“沉稳”不足,这种行当的“铁律”,是老爷戏人物塑造的根基。

扮相规范:身份与性格的“视觉符号”

老爷戏的扮相需严格遵循“宁穿破,不穿错”的原则,每一件服饰、道具都是人物身份与性格的延伸,具体包括:

- 冠戴:帝王用“冕旒”(如《大保国》的李艳妃),王侯用“王帽”,将帅用“盔头”(如帅盔、夫子盔),文官用“纱帽”(黑、紫、方之分),包拯的黑纱帽象征“司法公正”,额间的“月牙”脸谱则暗含“昼断阳、夜断阴”的神话色彩。

- 髯口:老生的“髯口”分“黑三”(中年)、“黪三”(半老)、“白满”(老年),材质为马尾或人发,需用“髯口功”配合表演——如《辕门斩子》中杨延昭的“捋髯”显其焦虑,《徐策跑城》的“抖髯”表其激动,净角多用“满髯”(如包拯的黑满),突出威严。

- 服饰:帝王穿“龙袍”,将帅扎“靠”(分硬靠、软靠,靠旗数量与人物身份挂钩),文官穿“蟒”(如《打龙袍》的陈琳用红蟒表忠义),色彩有严格规制:黄色为帝王专属,红色表忠义,黑色表刚直,白色表肃穆。

武生的“靠旗”需“挺立不晃”,象征人物威严;老生的“水袖”需“圆、冲、展、卷”,通过袖幅变化传递情绪(如甩袖表愤怒,掩袖表羞愧),这些扮相细节,是老爷戏“无声的台词”。

表演程式:“有规矩才成方圆”

老爷戏的表演高度程式化,每一动作皆有“谱”,既是对舞台美学的追求,也是对人物身份的强化:

- 台步:老生的“方步”需“稳如泰山”,脚尖先着地,步幅均匀,如《空城计》诸葛亮城楼抚琴的“慢步”,显其运筹帷幄;武生的“趋步”需“快而轻”,如《挑滑车》高宠的“圆场”,展现其骁勇;净角的“霸步”需“沉如磐石”,如《锁五龙》单雄信的“亮相”,突出其悲壮。

- 手势:老生的“掌”分“兰花掌”(文官,如《文昭关》伍员)、“虎掌”(武将,如《战长沙》关羽),需“手指不僵,掌心含空”;净角的“虎爪”需“五指张开,力贯指尖”,如《铡美案》包拯“拍案”时的手势,表现其震怒。

- 亮相:老爷戏的“亮相”是“精气神”的凝聚,分“正亮相”“斜亮相”“托塔亮相”,如《定军山》黄忠“斩夏侯渊”后的“背身亮相”,靠旗高扬,眼神如电,尽显老将威风;要求“静中有动”,即使静止,也要让观众感受到人物的“气场”。

程式并非“死板”,而是“死学活用”,如《四郎探母》的杨延昭,作为靠老生,需在“坐帐”一场中通过“整冠”“捋髯”等动作,既表现其兄长威严,又暗藏对四弟的思念,程式为情感服务,而非束缚。

声腔要求:“唱念做打,声为君”

声腔是老爷戏的灵魂,不同行当、人物对声腔的要求截然不同:

- 老生唱腔:讲究“脑后音”“云遮月”,即声音需“立起来”,既有穿透力,又含蓄内敛,如《捉放曹》陈宫“听他言吓得我心惊胆怕”的【西皮慢板】,需“字清、腔纯、情足”,通过“气沉丹田”的发声,表现其内心的惊恐与悔恨;衰派老生(如《洪羊洞》的寇准)则需“塌中音”,声音略带沙哑,显其苍老。

- 净角唱腔:以“炸音”“虎音”为主,要求“声如洪钟,气贯长虹”,如《铡美案》包拯“包龙图打坐在开封府”的【导板】【原板】,需“起调高亢,收腔沉稳”,通过“脑后音”与“胸腔音”的结合,塑造其铁面无私的形象;架子花脸(如《芦花荡》的张飞)则需“炸音中带脆音”,表现其粗中有细。

- 念白:老生用“韵白”(湖广韵),字正腔圆,节奏舒缓,如《将相和》蔺相如的念白,需“抑扬顿挫,显其文韬”;净角用“大嗓”,如《连环套》窦尔墩的“白口”,需“字如爆豆,气如吐箭”;武生则“京白”“韵白”结合,如《岳母刺字》岳飞的念白,需“刚劲有力,显其忠勇”。

声腔的“规矩”在于“因人设腔”,同一板式,不同人物有不同的处理方式,如《三家店》的秦琼(老生)与《武家坡》的薛平贵(老生),同唱【西皮导板】,秦琼需“苍凉悲怆”,薛平贵则需“激昂愤慨”,声腔成为区分人物的核心手段。

人物塑造:“形神兼备,以形传神”

老爷戏的“规矩”最终服务于人物塑造,要求演员“懂戏、懂人、懂情”:

- 身份感:帝王需“威仪”,如《大保国》李艳妃的“垂帘听政”,通过“端坐不摇”“目不斜视”体现;将帅需“勇毅”,如《长坂坡》赵云“七进七出”,开打中需“快而不乱,猛而不狠”,突出其“忠勇”而非“嗜杀”。

- 性格感:忠臣如《打严嵩》的邹应龙,需“外柔内刚”,通过“低头沉思”“欲言又止”的动作,表现其智斗奸臣的隐忍;奸臣如《宇宙锋》的赵高(虽非传统“老爷”,属文丑,但属老爷戏范畴),需“皮笑肉不笑”,通过“挤眉弄眼”“摇肩摆袖”,刻画其阴险狡诈。

- 情感感:老爷戏的情感表达讲究“含蓄”,如《桑园会》秋胡“见妻”一场,需通过“背身拭泪”“颤抖的双手”,表现其对妻子的愧疚与对父母的孝道,而非嚎啕大哭;即便是《野猪林》林冲“长亭别妻”的悲愤,也需“以唱代哭”,通过“高拨子”的苍凉唱腔传递情感。

演员需“深入生活”,观察历史人物原型,如研究包拯的历史记载、杨延昭的民间传说,才能将“形”的规矩转化为“神”的感染力。

传承伦理:“尊师重道,戏以载道”

老爷戏的“规矩”不仅体现在表演中,更体现在传承的伦理规范上:

- 口传心授:传统老爷戏教学强调“师父示范、徒弟模仿”,如《空城计》的“抚琴”一段,师父需手把手教徒弟“指法”(如“吟、揉、绰、注”)与“眼神”(如“凝视远方,实则观察敌情”),徒弟需“一招一式学,一点一滴悟”,不得“自创”。

- 敬畏角色:演员需“心存敬畏”,如扮演包拯前需“净面、整冠,默念角色生平”,演出时忌“嬉笑打闹”,更忌“随意篡改台词”;若演《岳母刺字》的岳飞,需提前“祭拜岳飞庙”,以示对忠臣的尊重。

- 戏以载道:老爷戏的核心是“忠孝节义”,演员需理解其文化内核,如《铡美案》不仅是“清官断案”,更是“对背信弃义的批判”;《定军山》不仅是“老将立功”,更是“老当益壮的赞歌”,传承老爷戏,本质是传承中华传统美德。

老爷戏主要行当扮相与表演特点对照表

| 行当 | 代表角色 | 扮相要素 | 表演核心 | 声腔特点 |

|---|---|---|---|---|

| 靠老生 | 黄(《定军山》) | 黑三髯、硬靠、帅盔、靠旗 | 身法稳健、眼神凝重、动作大开大合 | 苍劲有力,脑后音突出 |

| 铜锤花脸 | 包拯(《铡美案》) | 黑脸金脸谱、黑蟒、黑满、朝珠 | 架势沉稳、眼神如炬、念白炸裂 | 洪亮浑厚,炸音与虎音结合 |

| 衰派老生 | 寇准(《洪羊洞》) | 白满、紫官衣、方巾 | 动作迟缓、声音沙哑、表情悲怆 | 塌中音,唱腔苍凉 |

| 长靠武生 | 赵云(《长坂坡》) | 白盔白靠、白雉尾、银枪 | 身法矫健、开打干净、亮相英武 | 刚劲挺拔,京白与韵白结合 |

相关问答FAQs

Q1:为什么老爷戏特别强调“稳”?是表演保守吗?

A:老爷戏的“稳”并非保守,而是由人物身份与舞台美学共同决定的。“老爷”多为帝王将相、忠臣良将,其性格需“庄重威严”,动作若轻浮则失其身份;京剧舞台的“写意性”要求“以静制动”,如《空城计》诸葛亮抚琴,看似“稳”,实则通过“琴音”与“眼神”的细微变化传递紧张感,这种“稳”是“形散神不散”的体现,是高级的表演技巧,而非简单的保守。

Q2:非专业演员能否尝试老爷戏表演?需要注意什么?

A:非专业演员可尝试,但需注意三点:一是“先学规矩,再求突破”,需在专业老师指导下学习基本台步、手势、声腔,如老生的“方步”、净角的“炸音”,避免“野路子”养成;二是“理解人物,而非模仿外形”,如扮演包拯,需先了解其“铁面无私”的性格,再通过眼神、动作传递,而非仅勾脸谱、穿蟒袍;三是“量力而行,避免伤病”,老爷戏的靠功、把子功对体力要求极高,非专业演员需避免过度训练,导致腰部、关节损伤。