豫剧《狸猫换太子》作为传统经典剧目,其曲谱承载着豫剧唱腔艺术的精髓,既有梆子腔的高亢激越,也有悲剧叙事的深沉婉转,该剧取材于宋代宫廷公案,通过李妃、刘妃、包拯等人物的命运纠葛,展现了忠奸斗争与人性善恶,其音乐设计紧扣剧情起伏,形成了独特的艺术魅力。

从音乐体系来看,豫剧《狸猫换太子》的曲谱以豫西调和豫东调为基础,根据人物性格和剧情需要灵活融合,豫西调苍凉悲壮,多用于李妃受冤后的唱段,旋律多以下五音(sol、la、si、do、re)为主,节奏舒缓,适合表现压抑、悲愤的情绪;豫东调高亢明快,多用于包拯勘察案情、真相大白时的唱段,以上五音(do、re、mi、fa、sol)为主,节奏紧凑,凸显刚正不阿的气概,剧中还穿插了【二八板】【慢板】【流水板】【散板】等多种板式,通过板式转换推动剧情发展,形成“起承转合”的音乐结构。

在伴奏乐器方面,曲谱以板胡为主奏乐器,其高亢嘹亮的音色与唱腔相得益彰;辅以梆子控制节奏,笙、笛填充和声, occasionally 加入打击乐(如战鼓、大锣)增强戏剧冲突,在“狸猫换太子”的关键情节中,曲谱会突然加快【流水板】节奏,梆子密集敲击,板胡用强音奏出旋律,营造出紧张压抑的氛围;而在李妃冷宫诉冤时,则转为【慢板】,板胡音色柔和,梆子节奏放缓,辅以低音笙的长音铺垫,凸显悲凉意境。

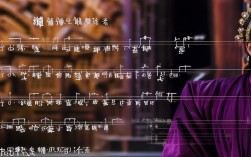

经典唱段的曲谱设计尤为精妙,以李妃“清光泻地夜未央”唱段为例,采用【慢板】结构,豫西调降E调,4/4拍,首句“清光泻地夜未央”旋律以sol为主音,下行级进至mi,附点节奏拉长字音,“泻”字用下滑音技巧,表现李妃对往昔的追忆与当下的凄苦;第二句“冷宫孤灯泪千行”转至la音,上行跳进至do后回落,“泪”字用颤音,配合曲谱中“#(升记号)”标记的半音变化,强化悲愤情绪,而包拯“开封府内灯火明”唱段则采用【二八板】豫东调F调,2/4拍,首句“开封府内灯火明”以re音起,连续上行跳进至mi、fa,节奏铿锵,“明”字用切分音,表现包拯的沉稳与思辨;副歌“但为沉冤得昭雪”转【垛板】,旋律密集,板胡用快弓奏出,凸显为民请命的决心。

以下是《狸猫换太子》部分经典唱段曲谱要素简表:

| 唱段名称 | 板式 | 调式 | 情感表达 | 曲谱特点 |

|---|---|---|---|---|

| 李妃·冷宫诉冤 | 【慢板】 | 豫西调降E | 悲愤、委屈 | 下五音为主,附点、下滑音,节奏舒缓 |

| 包拯·勘察案情 | 【二八板】 | 豫东调F | 沉稳、思辨 | 上五音为主,切分音,节奏规整 |

| 陈林·救主脱险 | 【流水板】 | 【垛板】 | 紧张、急切 | 旋律密集,快弓,跳进音程多 |

| 真相大白·团圆 | 【快二八】 | 豫东调G | 激昂、欢快 | 高音区为主,强音结束,梆子密集 |

流派传承方面,豫剧《狸猫换太子》的曲谱在不同流派中各有演绎,豫西派代表艺术家阎立品饰演李妃时,在“诉冤”唱段中加入“脑后音”技巧,曲谱中虽未标记,但演唱时通过鼻腔共鸣与胸腔共鸣的转换,使音色更具穿透力;豫东派唐喜成饰演包拯时,在“二八板”中融入“炸音”,曲谱中的重音记号(>)需配合气息爆发,凸显黑头刚直形象,这些艺术处理虽未完全体现在传统曲谱中,却通过口传心授得以传承,丰富了曲谱的内涵。

现代改编的《狸猫换太子》在保留传统曲谱框架的基础上,也融入了创新元素,新编版本在“宫廷政变”场景中加入交响乐伴奏,曲谱中板胡旋律与弦乐群形成复调,增强戏剧张力;部分唱段尝试【摇板】【紧拉慢唱】等板式融合,使曲谱节奏更灵活,适应现代观众的审美需求,但核心唱腔的旋律骨架、板式结构仍遵循传统,确保剧种的“根”与“魂”得以延续。

相关问答FAQs:

问:豫剧《狸猫换太子》的曲谱与其他剧种(如京剧)的同题材剧目相比,在音乐风格上有何区别?

答:豫剧《狸猫换太子》曲谱以梆子腔为基础,节奏明快,旋律跳进多,情绪表达外放,如李妃“慢板”唱段苍凉中带着刚劲,豫西调的“下五音”凸显悲剧的厚重感;京剧同题材剧目以西皮二黄为主,旋律级进多,婉转细腻,更注重“字正腔圆”,如“反二黄”唱段通过低回婉转的音调表现哀怨,豫剧伴奏以板胡、梆子为主,节奏感强烈;京剧以京胡、月琴为主,伴奏更柔和,两者在曲谱的配器标记和节奏处理上差异显著。

问:学习《狸猫换太子》中李妃“慢板”唱段的曲谱演唱,需要注意哪些技巧?

答:首先需把握豫西调“下五音”的发声特点,练习时保持气息下沉,共鸣点集中在胸腔,避免声音尖细;曲谱中的附点音符、下滑音、颤音等技巧需精准处理,如“泪千行”的“行”字,曲谱标记下滑记号,需从mi音弱滑至la,同时配合气息减弱,表现哽咽感;注意【慢板】的“眼起板落”规律,每句首字起于弱拍(中眼),尾字落于强拍(板头),确保腔格与梆子节奏吻合;需结合剧情理解情感,避免单纯技巧堆砌,通过音色、力度的变化展现李妃从委屈到悲愤的情绪递进。