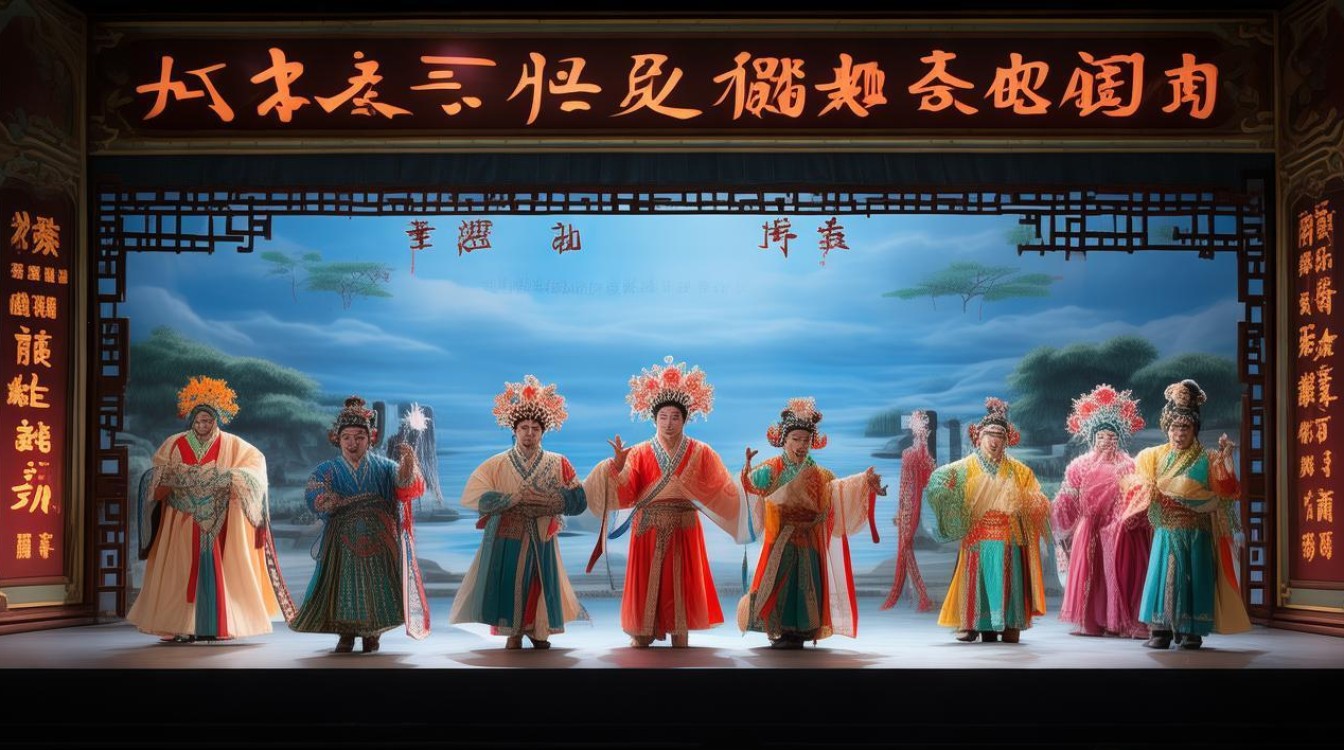

豫剧作为中国北方第一大地方剧种,以铿锵豪放、生动活泼的唱腔和贴近生活的表演风格深受观众喜爱,而《反阳河》作为其传统武戏的经典剧目,凭借跌宕起伏的剧情、鲜明饱满的人物和独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上的“硬骨头”戏,该剧取材于杨家将系列故事,聚焦杨五郎杨延德为救孙破敌的忠义之举,其中核心选段更是集中展现了豫剧武戏的筋骨与文戏的神韵,被誉为“豫剧武戏活化石”。

剧情背景与选段核心

《反阳河》又名《阳河堂》,故事背景设定在北宋时期,辽国大举入侵边关,杨宗保率军出征被困阳河,杨延德(杨五郎)因金沙滩战役中杨家将伤亡惨重,自身身负重伤后出家五台山,本已断绝尘缘,却闻孙儿被困、家国危难,在“佛门戒律”与“家国忠孝”的激烈挣扎中,毅然打破佛门清净,携法器“月牙方便铲”下山救孙,选段多围绕杨延德“闻讯—抉择—点兵—出征”的核心情节展开,既有“佛门子弟赴疆场”的矛盾撕裂感,又有“银枪破敌护孙儿”的英雄气概,通过强烈的戏剧冲突,塑造了杨延德“忠义双全、勇武过人”的经典形象。

选段艺术特色解析

《反阳河》选段的艺术魅力,体现在唱腔、念白、表演、音乐等多维度的融合创新,既保留了豫剧传统韵味,又凸显了武戏的独特张力。

唱腔:高亢激越中的情感层次

豫剧唱腔以“真声吐字、假声拖腔”为特点,《反阳河》选段作为武戏,唱腔多采用【快二八】【流水】【垛板】等板式,节奏明快、气势磅礴,同时通过板式变化展现人物内心起伏,例如杨延德闻讯孙儿被困时,先用【导板】高亢起调——“听罢一言怒火撞”,一个“撞”字拖腔长达十余秒,既表现其震惊与愤怒,又为后续情绪爆发铺垫;转入【二八板】后,“五郎我本是杨家将,岂容孙儿陷敌邦”唱段,字字铿锵,以“顿挫腔”强化“杨家将”的身份认同,凸显忠义底色;战场交锋时则用【垛板】,如“银枪一摆敌胆丧,月牙铲下鬼神惊”,短促有力的节奏配合武打动作,形成“唱中有打、打中有唱”的动态美感,豫剧特有的“嗨嗨腔”在选段中频繁运用,如“嗨——呀!”的拖腔,既体现北方戏曲的豪放,又烘托出战场厮杀的紧张氛围。

念白:方言韵味与性格塑造

念白是豫剧塑造人物的重要载体,《反阳河》选段的念白以河南方言为基础,兼具生活化与戏剧性,杨延德的念白多为“韵白”,字正腔圆,如“佛门清净地,怎容刀兵喧?孙儿被困仇敌手,五郎岂能袖手观!”既体现其出家人的身份,又流露对孙儿的牵挂,通过“平稳—上扬—顿挫”的语调变化,展现其内心的矛盾与决绝;辽将韩昌的念白则带“方言腔”,粗犷生硬,如“杨五郎,你既出家,就该吃斋念佛,何必管这闲事?”通过“炸音”与“倒字”技巧,凸显其蛮横性格,武戏中的“口白”(如战场上的呐喊“杀——”“冲啊——”)简短有力,与锣鼓点结合,形成“声动山河”的现场感染力。

表演:程式化动作中的武戏精髓

作为武戏,《反阳河》选段的表演以“功架”“把子”为核心,讲究“稳、准、狠、美”,杨延德的表演融合“长靠武生”与“花脸”的特点:点兵时的“起霸”动作,通过“整冠”“束甲”“提甲”“理髯”等程式化动作,展现其威武形象;战场上的“枪花”“对刀”“单刀破戟”等武打设计,演员需完成“鹞子翻身”“旋子”“扫堂腿”等高难度动作,配合“月牙铲”的“铲花”“铲接”“铲挑”技巧,将佛门法器与战场兵器结合,形成“刚柔并济”的独特表演符号,尤其“大战韩昌”一场,杨延德与敌将的“过合”动作(舞台调度)配合“急急风”锣鼓点,时而缠斗近身,时而拉开阵势,通过“亮相”动作的瞬间定格,凸显人物武艺高强与战场对峙的紧张感。

音乐伴奏:文武场的协同烘托

豫剧伴奏以“文武场”区分,《反阳河》选段的武场伴奏尤为重要,板胡作为主奏乐器,高亢嘹亮的音色与唱腔相得益彰,尤其在【流水板】中,通过“滑音”“颤音”技巧增强旋律的冲击力;梆子(又称“木梆”)通过“扎扎”的密集敲击,控制节奏快慢,如点兵时梆子节奏平稳,出征时则加快,形成“紧打慢唱”的效果;锣鼓点(如“紧急风”“四击头”“长锤”)是武戏的“骨架”,“四击头”配合杨延德亮相,“紧急风”配合战场厮杀,“长锤”则用于动作衔接,通过大锣、小锣、钹的组合变化,营造出“千军万马”“刀光剑影”的舞台氛围,文场中的唢呐也在关键时刻烘托情绪,如杨延德下山时,唢呐吹奏【将军令】,凸显其英雄气概。

代表人物与传承脉络

《反阳河》选段的传承离不开豫剧艺术家的倾心演绎,豫东调名家唐喜成曾塑造过经典的杨延德形象,他结合“唐派”的“声腔特点”,在唱腔中融入“二本腔”(假声),使人物既有武将的刚毅,又有出家的沧桑,其“嗨嗨腔”的运用被誉为“一声穿云裂石”;豫西调名家李斯忠则侧重念白的“浑厚”,通过“炸音”表现杨延德的怒火,形成“声如洪钟、字如千钧”的表演风格,当代演员如小香玉、虎美玲等也在传承中创新,如加入现代舞蹈元素优化“旋子”动作,使传统剧目更具观赏性。《反阳河》已被列入河南省非物质文化遗产名录,通过“名家传戏”“进校园”“影像记录”等方式,让这一经典选段在新时代焕发生机。

艺术价值与文化意义

《反阳河》选段不仅是豫剧武戏的典范,更是中国传统戏曲“虚实结合”“程式化表演”的集中体现,它通过“出家”与“救孙”的矛盾,探讨“忠”与“孝”的伦理关系,展现了中华传统文化中“修身齐家治国平天下”的家国情怀;在艺术形式上,它将唱、念、做、打融为一体,为后世武戏创作提供了“以情带戏、以技传情”的范本;作为豫剧“河南味”的代表,其方言念白、板胡伴奏、梆子节奏等元素,成为研究中原地区民俗文化、戏曲发展的重要载体,彰显了地方戏曲在文化传承中的独特价值。

相关问答FAQs

问:《反阳河》选段中的“杨五郎”为什么出家后又下山?这体现了人物怎样的性格?

答:杨五郎(杨延德)因金沙滩战役中杨家将伤亡惨重(四位兄长战死,父亲杨继业绝命李陵台),自身身中数箭,看破红尘而出家五台山,但当得知孙儿杨宗保被困、国家危难时,他内心经历了“佛门戒律”(“慈悲为怀,不杀生”)与“家国责任”(“杨门忠烈,岂容外敌侵辱”)的激烈挣扎,最终选择“忠孝两全”下山救孙,这体现了杨延德“重义轻生死”的英雄性格:既有出家人的超脱与慈悲,又有武将的担当与勇猛,人物形象在矛盾中立体丰满,成为豫剧舞台上“忠义”的化身。

问:豫剧《反阳河》选段与其他剧种的同类剧目(如京剧《五台山》)有何区别?

答:豫剧《反阳河》与京剧《五台山》均取材于杨五郎故事,但艺术风格差异显著。唱腔:豫剧以“高亢激越”的梆子腔为主,节奏明快,如【快二八】板式表现战场厮杀,唱腔中大量运用“嗨嗨腔”“顿挫腔”,凸显豪放风格;京剧则以“婉转细腻”的西皮二黄为主,如《五台山》中“叹杨家”唱段侧重抒情,唱腔更“柔美”。表演:豫剧武戏强调“真功夫”,如“铲花”“旋子”等翻腾动作更贴近民间武术风格,舞台调度更“写实”;京剧则更注重“程式化”,如“起霸”动作更规范,“对打”套路更精致,舞台感更强。念白:豫剧使用河南方言,质朴生活化,如“俺五郎”“中不中”等口语;京剧则用“韵白”,字正腔圆,更具“舞台腔”,这些差异体现了两地戏曲的地域文化特色:豫剧更“接地气”,充满乡土气息;京剧更“雅致”,偏重文人化表达。