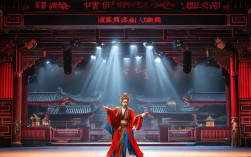

刘永奎是京剧舞台上具有重要影响力的裘派花脸表演艺术家,他以深得裘派精髓的唱念做打、对传统剧目的精湛演绎以及对京剧艺术的执着传承,在当代京剧界占据着不可替代的地位,作为裘盛戎先生的亲传弟子,他不仅完整继承了裘派艺术的精髓,更在长期实践中形成了兼具传统底蕴与个人风格的艺术特色,为铜锤花脸艺术的发展与延续作出了卓越贡献。

生平与师承:从戏校学子到裘派传人

刘永奎1940年出生于北京一个普通家庭,自幼受家庭戏曲氛围熏陶,对京剧产生浓厚兴趣,1950年,年仅10岁的他考入中国戏曲学校(现中国戏曲学院),成为新中国成立后首届京剧班学员,在校期间,他师从花脸名家宋富亭、侯喜瑞、孙盛文等,系统学习京剧基本功与传统剧目,打下了坚实的表演基础,1959年,中国戏曲学校为培养裘派艺术接班人,特安排刘永奎拜入裘盛荣先生门下,成为其入室弟子,这一拜师仪式在当时京剧界引起轰动,裘盛戎先生亲自为其传授《铡美案》《姚期》《将相和》等裘派代表剧目,从唱腔、念白到身段、表情,均倾囊相授,刘永奎天资聪颖且勤奋刻苦,深得裘盛戎先生赏识,被业内视为裘派艺术最具潜力的传承者之一,1960年,他以优异成绩毕业,分配至中国京剧院(现国家京剧院)二团,与李和曾、张春华、袁世海等艺术家长期合作,开始了长达数十年的舞台生涯。

艺术特色:铜锤花脸的“刚”与“柔”

刘永奎的表演艺术以裘派为根基,又在长期实践中融入个人理解,形成了“唱念做打俱佳,形神兼备”的独特风格,其艺术特色主要体现在以下几个方面:

唱腔:脑后音与膛音的完美融合

裘派花脸以“唱”为核心,讲究“脑后音”“膛音”“擞音”的巧妙结合,刘永奎深谙此道,他的嗓音高亢洪亮,如黄钟大吕,极具穿透力,同时又能控制气息,做到“音包情,情带音”,在演唱中,他特别注重“字正腔圆”,通过“喷口”“吐字”的技巧,使每个字清晰有力,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的“开”字,运用脑后音拔高,既显气势又显苍劲;而《姚期》中“皇恩浩荡如山重”的“重”字,则以膛音收尾,浑厚深沉,尽显老将的忠厚与感慨,他的唱腔既保留了裘派“以情带声,声情并茂”的传统,又根据人物性格调整节奏,如《将相和》中廉颇的唱段,在展现其勇猛的同时,通过放缓节奏、降低音调,表现出其负荆请罪时的愧疚与真诚,实现了“刚中有柔,柔中带刚”的艺术效果。

念白:韵白与京白的巧妙结合

花脸的念白分为韵白和京白,刘永奎根据不同人物灵活运用,增强了表演的真实感,在《铡美案》中,包公的韵白字字铿锵,如“驸马近前”四字,通过拖腔和重音,凸显包公的威严与正气;而在《打龙袍》中,面对仁宗的京白则更显口语化,如“老臣年迈,不能前去”,通过语气词的运用,表现出老臣的无奈与忠心,他的念白不仅讲究“抑扬顿挫”,更注重“潜台词”的表达,通过眼神、表情的配合,使观众感受到人物内心的复杂情感。

表演:功架与内心的统一

作为铜锤花脸,刘永奎的表演以“功架”著称,他身材魁梧,台风稳健,无论是《锁五龙》中单雄信的“披挂”,还是《盗御马》中窦尔墩的“起霸”,均能展现出花脸演员应有的“精气神”,但他不满足于形似,更追求神似,在塑造人物时注重“内外合一”,例如在《姚期》中,他通过颤抖的双手、缓慢的步伐,表现老将姚期的年迈与疲惫;在《铡美案》中,面对陈世美的狡辩,他通过瞪眉、怒目,以及“啪”的一拍桌子的动作,将包公的愤怒与正义感表现得淋漓尽致,他的表演既有“架子花脸”的功架,又有“铜锤花脸”的细腻,实现了“形神兼备”的艺术境界。

代表作品与艺术成就

刘永奎的舞台生涯中,塑造了众多经典角色,留下了众多脍炙人口的剧目,以下为其部分代表剧目及艺术成就简表:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术成就 |

|---|---|---|

| 《铡美案》 | 包拯 | 以“脑后音”与“膛音”结合的唱腔,塑造了铁面无私、为民做主的包公形象,成为该剧目最具代表性的包公扮演者之一 |

| 《姚期》 | 姚期 | 通过唱腔的苍劲与表演的细腻,展现了老将姚期的忠勇与迟暮,被誉为“活姚期” |

| 《将相和》 | 廉颇 | 将廉颇的勇猛、骄傲与知错能改的性格刻画得入木三分,成为该剧目中廉颇形象的典范 |

| 《锁五龙》 | 单雄信 | 高亢激越的唱腔与刚劲有力的身段,表现出单雄信宁死不屈的英雄气概 |

| 《盗御马》 | 窦尔墩 | 结合“架子花脸”的“起霸”与“铜锤花脸”的唱功,塑造了草莽英雄窦尔墩的豪迈形象 |

| 《红灯记》 | 鸠山 | 在现代京剧《红灯记》中塑造的鸠山,通过阴险狡诈的念白与表情,成为反派角色的经典 |

除了舞台表演,刘永奎还积极参与京剧艺术的传承与推广工作,1980年起,他受聘于中国戏曲学院,担任花脸教师,培养了一大批优秀学生,如李胜素、邓沐玮、孟广禄等,其中多人已成为当今京剧界的领军人物,他还整理出版了《裘派唱腔选》《刘永奎京剧花脸表演艺术》等书籍,录制了大量音像资料,为裘派艺术的留存与传播作出了重要贡献,他曾多次赴欧美、东南亚等国家和地区演出,将京剧艺术推向世界,增进了国际文化交流。

传承与影响:让裘派艺术薪火相传

刘永奎的艺术生涯始终围绕着“传承”与“创新”两个关键词,他常说:“裘派艺术是老一辈艺术家留给我们的宝贵财富,我们不能只做‘保管员’,更要做‘传承人’。”在教学中,他坚持“因材施教”,根据学生的嗓音条件和性格特点,制定不同的教学方案,既注重传统剧目的传承,又鼓励学生在继承的基础上进行创新,他的弟子孟广禄在继承裘派“铜锤花脸”唱腔的基础上,融入了“架子花脸”的表演技巧,形成了“铜锤架子两门抱”的独特风格,成为当今裘派艺术的领军人物,这正是刘永奎教学理念的生动体现。

除了教学,刘永奎还积极参与非物质文化遗产保护工作,他多次参加“京剧进校园”“京剧下基层”等活动,通过讲座、示范表演等形式,向年轻一代普及京剧知识,激发他们对传统艺术的兴趣,他认为:“京剧艺术要发展,必须扎根于群众,只有让更多人了解京剧、喜欢京剧,这门艺术才能永葆生机。”

相关问答FAQs

Q1:刘永奎作为裘盛戎的弟子,在学习裘派艺术时遇到过哪些困难?他是如何克服的?

A1:刘永奎在学习裘派艺术时,最大的困难是“脑后音”的掌握,裘派的“脑后音”要求声音从后脑勺发出,既要有高亢的音调,又要有浑厚的音色,初学者很难找到发声位置,为了攻克这一难关,他每天坚持练声数小时,对着镜子观察口型,用录音机反复对比自己的唱腔与裘盛戎先生的示范,甚至通过观察戏曲老唱片上的唱腔特点,脑后音”的发声规律,他还主动向裘盛戎先生请教,先生告诉他:“脑后音不是靠嗓子喊,而是靠气息托住,用丹田的力量将声音送上去。”经过三年的刻苦练习,他终于掌握了“脑后音”的技巧,为裘派艺术的传承打下了坚实的基础。

Q2:刘永奎在传承裘派艺术时,有哪些创新之处?这些创新对裘派艺术的发展有何意义?

A2:刘永奎在传承裘派艺术时,主要在“人物塑造”和“表演形式”两个方面进行了创新,在人物塑造上,他强调“以人物为中心”,认为裘派唱腔不是单纯的技巧展示,而是为人物性格服务的,例如在《将相和》中,他突破了传统廉颇“勇猛有余、细腻不足”的表演模式,通过唱腔的快慢变化、身段的收放自如,表现出廉颇从骄傲到愧疚的心理转变,使人物形象更加丰满,在表演形式上,他将“铜锤花脸”的唱功与“架子花脸”的做功相结合,如在《盗御马》中,不仅突出窦尔墩的唱腔,还通过“起霸”“马趟子”等身段,展现其草莽英雄的豪迈气质,丰富了裘派花脸的表演手段,这些创新既保留了裘派艺术的精髓,又赋予其新的时代内涵,使裘派艺术在当代舞台上焕发出新的生机,对京剧艺术的传承与发展具有重要意义。