京剧《宋氏三姐妹》作为一部新编现代京剧,以宋氏三姐妹——宋霭龄、宋庆龄、宋美龄的人生轨迹为主线,串联起从清末民初到抗战胜利的近代中国历史风云,全剧没有聚焦于宏大叙事的战争场面,而是通过三姐妹在时代洪流中的情感纠葛、人生选择与价值坚守,展现家族命运与国家兴衰的深刻交织,既有人性温度,又有历史厚度,为京剧现代戏创作注入了新的生命力。

剧情以时间为轴,分为四幕展开,第一幕“东渡求学”展现三姐妹青年时代赴美留学的经历,宋霭龄的精明务实、宋庆龄的理想主义、宋美龄的活泼自信初露端倪,留学背景为她们日后迥异的人生道路埋下伏笔,第二幕“歧路分途”聚焦辛亥革命后,三姐妹因政治立场产生分歧:宋霭龄选择辅佐丈夫孔祥熙经商,宋庆龄坚定追随孙中山革命,宋美龄则与蒋介石联姻,步入权力中心,姐妹情谊在时代浪潮中面临考验,第三幕“山河同泣”以抗战为背景,宋庆龄坚持抗日救亡,在香港成立“保卫中国同盟”,宋美龄以“第一夫人”身份赴美争取国际援助,宋霭龄则通过物资支援抗战,三姐妹在民族大义前暂时搁置分歧,以不同方式投身救亡运动,第四幕“晚秋抉择”展现新中国成立前后,宋庆龄选择留在大陆,参与新中国建设,宋霭龄、宋美龄移居台湾,姐妹最终因信仰不同而天各一方,留下无尽唏嘘,全剧通过四幕戏,将三姐妹的个人命运与国家命运紧密相连,既有对历史事件的还原,也有对人性复杂性的深刻挖掘。

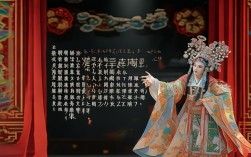

在人物塑造上,该剧突破了传统京剧“脸谱化”的局限,赋予三姐妹鲜明的个性特征,宋庆龄的唱腔以正旦的清亮醇厚为主,念白沉稳坚定,身段中融入端庄大气的仪态,突出其“国之瑰宝”的革命气节与人格魅力;宋美龄则采用闺门旦与花衫的结合,唱腔婉转华丽,念白带点洋派腔调,水袖动作柔美飘逸,展现其优雅外表下的政治智慧;宋霭龄的表演更贴近花旦的灵动,唱腔中略带世故的圆滑,念白干脆利落,眼神戏丰富,凸显其作为“长姐”的精明与担当,三位演员通过细腻的唱念做打,将三姐妹的性格差异与情感张力表现得淋漓尽致,让观众看到她们不仅是历史符号,更是有血有肉的个体。

艺术表现上,该剧在保留京剧传统程式的同时,大胆创新,舞台设计采用写意与写实结合,背景用投影技术呈现历史场景,如孙中山先生就任临时大总统、重庆大轰炸等,增强时代代入感;服装方面,既有传统京剧服饰的刺绣纹样,又融入民国时期旗袍、西装等元素,既符合历史真实,又兼顾京剧的审美规范;音乐上,在传统西皮二黄的基础上,加入小提琴、钢琴等西洋乐器,配乐中融入《义勇军进行曲》《松花江上》等时代旋律,烘托出不同情境下的情感氛围,剧中“姐妹夜谈”“重庆重逢”等重头戏,通过三人轮唱、对唱的形式,将复杂的情感冲突推向高潮,既展现了京剧的唱腔魅力,又深化了主题。

该剧的意义不仅在于对历史的艺术再现,更在于通过女性视角探讨时代与个人的关系,三姐妹虽出身同一家庭,却因不同的价值追求走上不同道路,她们的分歧与和解、坚守与妥协,折射出近代中国知识分子在民族危亡之际的多元选择,京剧《宋氏三姐妹》以传统艺术形式承载现代历史内容,既为京剧现代戏探索了新路径,也让年轻观众在欣赏京剧的同时,走近那段波澜壮阔的历史。

FAQs

Q1:京剧《宋氏三姐妹》在历史真实与艺术虚构之间如何平衡?

A1:该剧以宋氏三姐妹的真实历史经历为骨架,选取了留学、辛亥革命、抗战、新中国成立等关键历史节点,确保主要事件和历史背景符合史实;在人物情感和细节处理上,则进行了艺术加工,如姐妹间的私密对话、心理活动的刻画等,通过合理的虚构增强戏剧感染力,剧中“姐妹夜谈”一场虽无明确史料记载,但基于三姐妹的性格特点和时代背景,设计出她们对革命、婚姻的分歧与共鸣,既尊重历史逻辑,又丰富了人物形象。

Q2:京剧作为传统艺术,如何表现宋氏三姐妹的“现代”特质?

A2:该剧从多个维度实现传统与现代的融合:一是表演上,突破传统京剧“男扮女”的局限,由女演员直接饰演三姐妹,通过更自然的肢体语言和表情贴近现代审美;二是音乐上,在传统唱腔中融入西洋乐元素,如宋美龄的唱段加入小提琴伴奏,凸显其留洋背景;三是舞台语言上,念白中适度使用白话词汇,减少传统京剧的文言语感,同时保留“韵白”的韵律美,让观众既能感受到京剧的韵味,又能理解人物的情感表达。