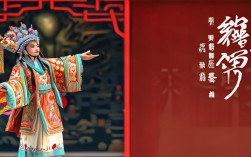

京剧《四郎探母》是传统骨子老戏中的经典之作,全本以“探母”为核心,串联起杨四郎延辉在辽邦的身份挣扎、与铁镜公主的夫妻深情、以及佘太君挂帅出征后的骨肉重逢,堪称集唱、念、做、打于一体的“唱功戏”与“做功戏”典范,全剧共分《坐宫》《出关》《见娘》《哭堂》《别家》《回令》等场次,情节跌宕,情感浓烈,自诞生以来久演不衰,是观众了解京剧“生旦合作”与“情感表达”的重要窗口。

从角色行当看,该剧生旦净丑俱全,各具特色,杨四郎由文武老生应工,需兼具唱腔的苍劲与身段的潇洒,尤其在《坐宫》一窗之隔的“对唱”中,既要表现对母亲的思念,又要隐藏身份的隐忍;铁镜公主则以花衫行当为主,唱腔甜亮,身段灵动,其“猜心事”时的娇嗔与“盗令箭”时的果决,成为花衫表演的经典范例;佘太君则以衰派老旦担纲,唱腔悲凉沉稳,在《见娘》一折中“见娇儿泪满腮”的唱段,尽显母亲对失散儿子的疼惜;杨宗保的小生英武、萧太后的架子台威,以及大国程、焦赞等净角的开打场面,共同构成了一幅层次丰富的舞台画卷。

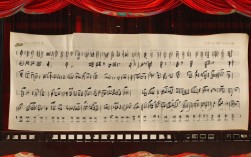

经典唱段是《四郎探母》的灵魂所在,坐宫》一折的“夫妻对唱”堪称京剧对唱的巅峰之作:杨四郎的“我本是大宋的驸马爷”与铁镜公主的“你本是杨家将”一唱一和,西皮导板、原板、流水板交替使用,旋律时而婉转时而明快,将夫妻间的试探、默契与情感层层递进;而《见娘》中的“哭板”则如泣如诉,二黄慢板与原板的转换,将杨四郎“娘啊,儿”的悲鸣与佘太君“娇儿坐定莫悲声”的劝慰交织,听者无不动容;《回令》中萧太后“你兄弟反目为何情”的质问与杨四郎“番邦十五年”的辩解,则以紧拉慢唱的西皮散板,将矛盾推向高潮,留下无尽的余韵。

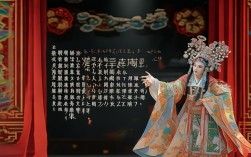

该剧的艺术魅力不仅在于唱腔与表演,更在于其对“人性”的深刻挖掘,杨四郎身处宋辽对立的夹缝中,既有对大宋的忠,也有对辽邦的义,更有对母亲妻儿的情,这种多重身份的矛盾冲突,让角色立体丰满;而铁镜公主明知丈夫身份却甘愿冒险相助,展现超越家国界限的真挚爱情,使得故事在“忠孝节义”的传统框架下,多了人性的温度,舞台呈现上,一桌二景的传统布景,配合“四门斗”“起霸”等程式化动作,简洁而富有张力,让观众的注意力始终聚焦于人物情感与唱念做打的融合。

相关问答FAQs

Q1:《四郎探母》为何被称为“唱功戏”?对演员有哪些要求?

A:《四郎探母》全剧近二十个唱段,涵盖西皮、黄声两大声腔系统的导板、原板、流水板、散板等十余种板式,唱腔密度大、难度高,如《坐宫》中杨四郎与公主长达数十句的对唱,需演员具备扎实的嗓音控制能力,既要保证行腔的流畅,又要通过气口、音色的变化传递人物情绪;而《见娘》的二黄唱段则要求老生与老旦的“声腔配合”,需在悲凉中见克制,在深情中显克制,演员还需通过眼神、身段辅助唱腔,做到“唱中有做”,因此对演员的唱念做打综合素养要求极高,堪称“唱功戏”的试金石。

Q2:《四郎探母》中的“盗令箭”情节是否合理?为何成为经典桥段?

A:从戏剧冲突角度看,“盗令箭”是推动剧情的关键转折:既体现了铁镜公主对爱情的牺牲(明知盗令是死罪仍愿相助),也展现了杨四郎“忠孝两难”的挣扎(盗令是为探母,却背叛辽邦),这一情节虽在历史中无考,但通过艺术化的“巧合”(公主猜破身份却仍相助)与“矛盾”(令箭象征权力与信任,盗令即打破平衡),强化了戏剧张力,舞台上,“盗令”时的“藏令”“递令”等身段设计,配合花旦的灵俏与老生的紧张,成为生旦对手戏的经典范例,因此虽“不合史实”,却“合戏情”,被观众誉为“情理之中,意料之外”的妙笔。