京剧《霸王别姬》作为中国戏曲史上最负盛名的经典剧目之一,以楚汉相争中项羽与虞姬的悲情故事为核心,在百年传承中凝聚了传统艺术的精髓,它不仅是梅派旦角艺术的代表作,更以磅礴的气势、细腻的情感和独特的舞台美学,成为中国传统文化中“悲壮美”的集中体现,该剧目取材于《史记·项羽本纪》与民间传说,经无数艺术家的打磨,最终成为京剧舞台上经久不衰的保留剧目,其影响力远超戏曲范畴,成为中国文化的重要符号。

历史渊源与剧情脉络

《霸王别姬》的故事背景设定在秦末楚汉相争时期,公元前202年,西楚霸王项羽与刘邦争夺天下,在垓下(今安徽灵璧境内)陷入重围,夜间,汉军四面唱起楚地歌谣(“四面楚歌”),楚军将士闻乡音而思归心切,军心涣散,项羽意识到大势已去,面对美人虞姬和心爱的乌骓马,不禁慷慨悲歌:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,骓不逝兮可奈何?虞兮虞兮奈若何?”虞姬深知项羽英雄末路的悲怆,为免拖累突围,遂拔剑自刎以明志,项羽率残部突围至乌江边,自觉无颜面对江东父老,最终自刎身亡。

京剧剧情以“垓下被困”为核心,选取“夜巡”“闻歌”“别姬”“被困”“乌江自刎”等关键情节,通过紧凑的舞台调度与强烈的戏剧冲突,将英雄末路的悲怆、爱情的忠贞与历史的苍凉融为一体,全剧没有宏大的战争场面,却以人物内心的挣扎与抉择,展现出超越时空的悲剧力量。

核心角色与人物塑造

《霸王别姬》的成功离不开对项羽与虞姬这两个核心角色的精准刻画,其行当分工与表演艺术堪称京剧人物塑造的典范。

项羽(净行,铜锤花脸):作为西楚霸王,项羽的形象需兼具“勇”与“悲”的双重特质,净行通过“唱、念、做、打”的综合表演,展现其刚猛威武与末路英雄的苍凉,唱腔上,以苍劲悲凉的“架子花脸”唱腔为主,如“力拔山兮气盖世”的核心唱段,通过高亢的嗓音与顿挫的节奏,凸显项羽“力能扛鼎”的霸气与“时不利兮”的无奈;念白上,采用韵白与京白结合,既有霸王的威严,又不失末路悲情;身段上,靠旗、髯口、翎子的运用极具表现力——如“闻歌”时靠旗的颤动表现内心的震颤,“被困”时髯口的抖动凸显愤怒与绝望,自刎”时以大幅度的身段动作,将英雄末路的悲壮推向高潮。

虞姬(旦行,梅派青衣):虞姬是京剧旦角艺术中“才女”与“烈女”结合的经典形象,梅兰芳先生在塑造这一角色时,突破了传统青衣“端庄温婉”的单一模式,融入了“刀马旦”的英气与“闺门旦”的柔美,使其成为“刚柔并济”的典范,唱腔上,以梅派“婉转清丽”的【南梆子】与【二黄】为主,如“看大王在帐中和衣睡稳”唱段,通过细腻的嗓音控制,将虞姬对项羽的体贴、忧虑与深情娓娓道来;表演上,“剑舞”是虞姬形象的灵魂——在“别姬”一折中,虞姬以剑为舞,配合“夜深沉”的曲牌,动作轻盈洒脱(如“怀中抱月”“回头望月”),眼神中既有对项羽的不舍,也有决绝的刚毅,最终以“剑刎”的瞬间,将人物忠贞烈女的性格推向极致。

艺术特色与舞台呈现

《霸王别姬》的艺术魅力不仅在于剧情的悲壮,更在于其高度程式化又极富表现力的舞台呈现,涵盖唱腔、表演、脸谱、服装、道具等多个维度,堪称京剧艺术的集大成者。

表演元素与艺术效果

| 表演元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 项羽以【西皮导板】【原板】表现悲愤,虞姬以【南梆子】【二黄慢板】抒发深情 | 唱腔对比鲜明,烘托“霸王悲歌”与“虞姬别情”的戏剧冲突 |

| 身段 | 项羽“趟马”“摔袖”展现勇猛,虞姬“剑舞”“卧鱼”凸显柔美与刚烈 | 通过程式化动作,将人物内心外化为可视的舞台形象 |

| 脸谱 | 项羽为“十字门脸”,主色黑,眉眼间勾金,象征“勇猛忠直” | 黑色暗示刚直不屈,金色点缀彰显霸王威仪,末路时脸谱更显悲怆 |

| 服装 | 项羽扎“靠”(硬靠),黑底金边,插靠旗;虞姬穿“鱼鳞甲”,粉底绣花,配披风 | 靠旗象征威严,鱼鳞甲兼具战将英气与女性柔美,色彩对比强化人物关系 |

| 道具 | 项羽的“戟”“马鞭”,虞姬的“双剑” | 戟与马鞭暗示战场身份,双剑既是舞蹈道具,也是“自刎”的悲剧符号 |

音乐与舞台调度

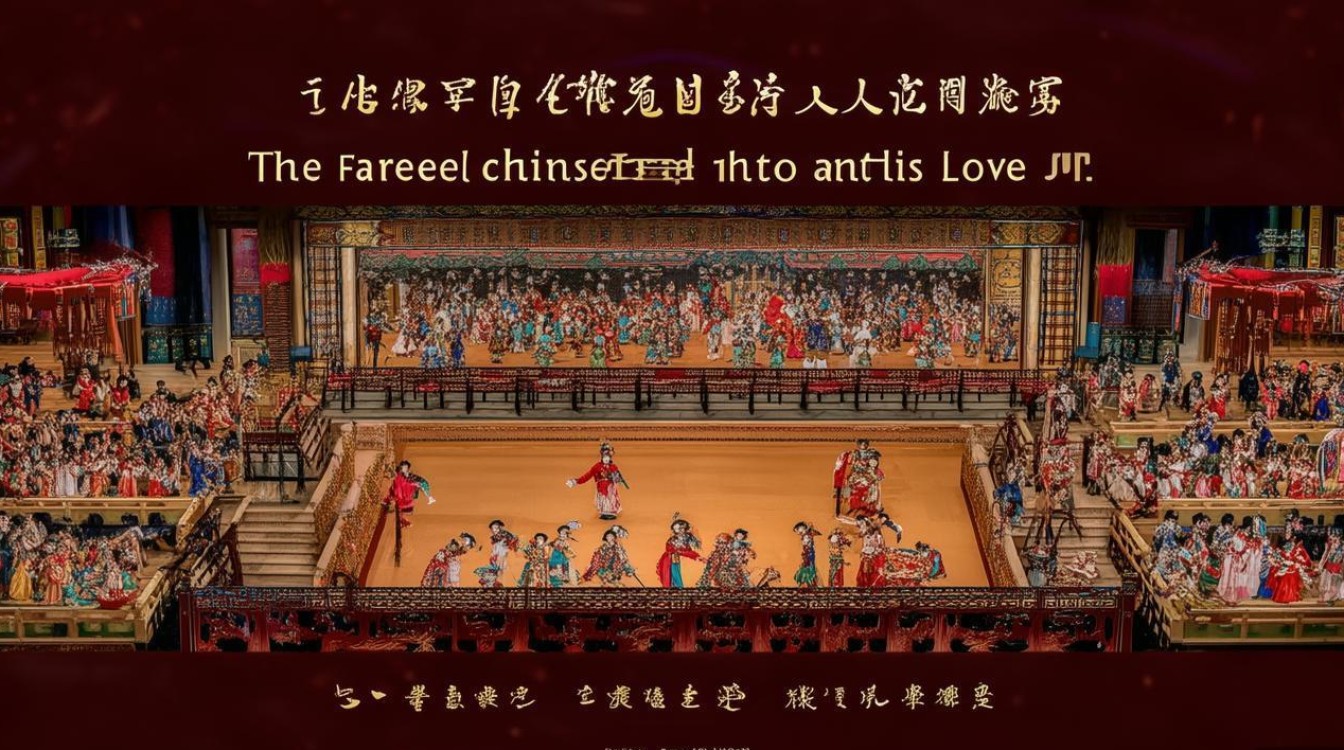

音乐上,该剧以“文场”(京胡、二胡、月琴、三弦等)与“武场”(板鼓、锣、钹等)配合,营造出紧张、悲凉、壮烈的情绪基调,如“四面楚歌”场景,通过低沉的唢呐与急促的锣鼓,模拟楚歌声与战场厮杀声,将“英雄末路”的绝望感推向高潮;舞台调度上,采用“一桌二椅”的传统布景,通过演员的表演与观众的想象,构建出“军营”“垓下”“乌江”等场景,凸显京剧“写意”的美学特征。

文化影响与传承价值

《霸王别姬》自形成以来,便成为京剧舞台上的“骨子老戏”,历经百年传承而不衰,其文化价值不仅在于艺术成就,更在于它所承载的文化精神与历史反思。

在艺术层面,该剧推动了梅派旦角与架子花脸艺术的成熟——梅兰芳通过虞姬形象的塑造,确立了“柔中带刚”的旦行表演范式;而裘盛戎、袁世海等花脸艺术家对项羽的诠释,则丰富了净行“唱念做打”的表现力,在文化层面,《霸王别姬》超越了单纯的“历史故事”,成为中国人“忠义观”与“悲剧美”的载体:项羽的“不肯过江东”彰显了“知耻重义”的士人精神,虞姬的“从一而终”体现了“忠贞不渝”的伦理观念,而二人最终的悲剧结局,则引发人们对“历史必然性与英雄偶然性”的深刻思考。

该剧的国际影响力也不容忽视,20世纪30年代,梅兰芳访日、访美演出时,《霸王别姬》作为压轴剧目,以其独特的东方美学征服了海外观众,成为中国戏曲走向世界的标志性作品,1992年,陈凯歌执导的同名电影(张国荣饰程蝶衣、张丰毅饰段小楼)更是将京剧元素与电影语言结合,让“霸王别姬”的故事走向全球,进一步提升了京剧的国际知名度。

相关问答FAQs

Q1:《霸王别姬》中虞姬的剑舞有什么象征意义?

A1:虞姬的剑舞是该剧最具标志性的表演段落,其象征意义丰富而深刻。情感象征:剑舞是虞姬对项羽深情厚谊的外化——通过舞剑时的“追随式”动作(如眼神始终锁定项羽)与“体贴式”互动(如舞剑后为项羽披衣),展现她对项羽的体贴与依赖;性格象征:剑舞融合了武术的“刚”与舞蹈的“柔”,暗示虞姬“外柔内刚”的性格——看似温婉的女子,内心却有“从一而终”的决绝;悲剧象征:剑舞的“收势”(剑指咽喉)与后续的“自刎”形成呼应,剑锋所指既是虞姬生命的终点,也是她对“霸王别姬”悲剧命运的主动选择,强化了“以死明志”的忠贞主题。

Q2:京剧《霸王别姬》与电影版《霸王别姬》的主要区别是什么?

A2:京剧《霸王别姬》与电影版《霸王别姬》虽然故事同源,但艺术载体与表现手法存在本质区别:

- 艺术形式:京剧是“舞台艺术”,以“唱、念、做、打”为核心,通过程式化表演(如“趟马”“剑舞”)与虚拟布景(如“一桌二椅”)构建舞台世界,观众需通过“想象”补充剧情;电影是“视听艺术”,以镜头语言为核心,通过实景拍摄(如垓下战场、乌江实景)、特写镜头(如人物面部表情)与蒙太奇手法,直观呈现故事细节,增强观众的代入感。

- 叙事重点:京剧聚焦“垓下被困”的单一场景,以“霸王悲歌”与“虞姬别情”为主线,突出“悲壮美”;电影则跨越数十年时间线,以京剧演员程蝶衣与段小楼的人生纠葛为主线,通过“戏如人生”的叙事,探讨艺术、人性与时代的复杂关系,历史故事成为人物命运的隐喻。

- 文化内涵:京剧是传统戏曲的经典,承载着“忠义”“悲壮”等传统文化精神;电影是现代艺术作品,通过个体命运折射20世纪中国的社会变迁,具有更强烈的现实批判性与人文关怀。