京剧《碧波仙子》作为传统神话戏的经典之作,其发源地与京剧的形成历程紧密相连,更承载了清代以来戏曲融合发展的文化印记,京剧形成于19世纪中期的北京,以徽剧、汉剧为基础,吸收昆曲、梆腔等声腔艺术而成,而《碧波仙子》的剧本源头可追溯至江南地区的民间传说与地方戏改编,最终在北京的戏曲舞台上定型为京剧经典,其发源地既是京剧艺术的诞生地北京,也融合了江南神话传说的文化基因。

从故事原型来看,《碧波仙子》的雏形源于明代冯梦龙《警世通言》中的“李公子救蛇获报”传说,后经清代地方戏(如昆曲、越剧)的演绎,逐渐形成“龙女报恩”的核心情节,乾隆年间,徽班进京为乾隆帝祝寿,带来了以“二黄”为主的声腔表演,其中便有融合神话元素的折子戏;嘉庆、道光时期,汉调艺人北上,与徽班同台演出,带来了“西皮”声腔,二者结合为京剧奠定了声腔基础,江南地区的“水漫金山”“断桥相会”等神话故事被徽汉艺人吸收,改编为兼具文戏唱腔与武打场面的剧目,《碧波仙子》的雏形便在这样的融合中初现端倪。

至清代同治、光绪年间,京剧形成独立剧种,北京成为戏曲中心,众多“堂子”(旧时科班)开始系统整理和创排神话戏。《碧波仙子》在这一时期由京剧艺人集体打磨,以“碧波潭”为背景,讲述龙女与书生张羽的爱情故事,融入“水斗”“幻化”等超现实情节,并借鉴昆曲的身段设计与武打的“把子功”,最终形成完整的京剧剧目,其首演地正是在北京的前门外茶园戏楼,这是当时京剧演出的核心场所,标志着《碧波仙子》从地方传说升华为京剧经典的过程。

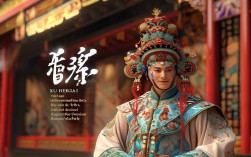

从艺术特色看,《碧波仙子》的发源地特性体现在“南北融合”:唱腔上,以京剧二黄表现龙女的婉约,西皮展现书生的洒脱,保留了徽汉声腔的韵味;表演上,吸收江南昆曲的“水袖功”表现龙女“碧波”的灵动,同时融入北方武戏的“翻扑跌打”,展现“水斗”的激烈;剧本上,既保留了江南传说的浪漫色彩,又符合京剧“以歌舞演故事”的审美,体现了北京作为文化熔炉的包容性。

以下是《碧波仙子》的基本信息概览:

| 项目 | 内容 |

|--------------|----------------------------------------------------------------------|

| 剧目类型 | 神话爱情剧 |

| 形成时期 | 清代同治、光绪年间(19世纪70-90年代) |

| 发源地 | 北京(融合江南民间传说与徽汉昆梆等声腔) |

| 主要行当 | 青衣(龙女)、小生(张羽)、武旦(水族)、丑(龟相) |

| 经典唱段 | 《碧波潭》《龙女牧羊》 |

| 艺术特色 | 唱腔融合西皮二黄,表演结合水袖功与武打,体现南北戏曲融合风格 |

相关问答FAQs

Q:《碧波仙子》的故事与民间传说有何关联?

A:《碧波仙子》的核心情节脱胎于江南民间“龙女报恩”传说,最早可追溯至明代“李公子救蛇”话本,清代昆曲《雷峰塔》中已有龙女(白素贞)与书生的爱情线,京剧《碧波仙子》在此基础上简化人物关系(以单一龙女为主角),强化“碧波潭”的奇幻场景,并加入“龟相为媒”“法海阻拦”等戏剧冲突,既保留了民间传说的浪漫内核,又符合京剧“歌舞并重”的舞台呈现需求,体现了神话故事从口头文学到舞台艺术的转化。

Q:《碧波仙子》在京剧表演中有哪些独特技艺?

A:该剧以“文武兼备”见长,表演上融合了多重技艺:一是“水袖功”,龙女角色通过水袖的“抛、甩、绕、抖”等动作,表现“碧波荡漾”“乘风破浪”的意境,是青衣行当的“绝活”;二是“武打设计”,“水斗”一场借鉴武旦的“打出手”技巧,通过刀枪棍棒的快速交替,展现龙女与水族的神通;三是“身段幻化”,演员需通过“圆场”“翻身”“卧鱼”等身段,模拟龙女“化形”“入水”的奇幻感,对演员的唱念做打要求极高,因此成为衡量京剧演员综合能力的重要剧目。