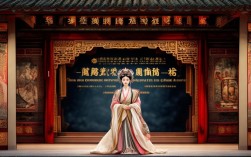

京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力传承百年,而于魁智作为当代京剧老生行当的领军人物,其在经典剧目《赤壁之战》系列中的唱段演绎,更是成为连接传统与现代的重要桥梁,于魁智宗余派(余叔岩),兼取马派、谭派等名家之长,嗓音高亢而不失润泽,表演沉稳而富有张力,尤其在塑造诸葛亮这一智绝形象时,其唱段既保留了传统京剧的程式化美感,又融入了个人对人物的理解与创新,为观众呈现了一场场视听盛宴。

赤壁题材在京剧传统剧目中占据重要地位,主要围绕“群英会”“借东风”“华容道”等经典桥段展开,核心人物诸葛亮的唱段更是全剧的灵魂所在,于魁智饰演的诸葛亮,突破了以往老生行当的刻板印象,既保留了“羽扇纶巾”的儒雅气质,又通过唱腔的抑扬顿挫,凸显其“智绝”的内心世界,在《借东风》一折中,诸葛亮的唱段“借东风,火烧战船,百万雄兵一旦间”堪称经典,于魁智以“脑后音”的娴熟运用,唱出了诸葛亮借风前的从容与自信,尾音处微微上扬,仿佛东风已至,战船待发,将人物运筹帷幄的智慧展现得淋漓尽致,而在《草船借箭》中,面对周瑜的刁难,诸葛亮的唱段“我本是卧龙岗散淡的人”则更显淡然,于魁智以低回婉转的行腔,配合眼神的微妙变化,将诸葛亮“明知山有虎,偏向虎山行”的胆识与胸襟刻画得入木三分。

于魁智的赤壁唱段之所以深入人心,离不开其对传统唱腔的继承与创新,余派唱腔以“腔随情转、字正腔圆”著称,于魁智在演唱中严格遵循这一原则,同时结合当代观众的审美需求,对节奏和情感层次进行了优化,例如在《赤壁之战·横槊赋诗》中,曹操的唱段“对酒当歌,人生几何”本为净角应工,但于魁智在饰演鲁肃(老外)时,通过苍劲有力的嗓音与沉稳的身段,与诸葛亮的唱段形成对比,既展现了三国鼎立的复杂局势,又凸显了不同人物的鲜明性格,他在处理唱段的“气口”时尤为讲究,如“借东风”中的“风”字,通过吸气与吐气的巧妙结合,使唱腔如行云流水,既有传统京剧的“韵味”,又不失现代舞台的“张力”,这种“老戏新唱”的尝试,让年轻观众也能感受到京剧艺术的魅力。

为了更直观地展现于魁智赤壁唱段的艺术特色,以下是其经典唱段的艺术分析表:

| 剧目桥段 | 经典唱词片段 | 唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《借东风》 | “借东风,火烧战船,百万雄兵一旦间” | 高亢流畅,“脑后音”突出,节奏沉稳 | 自信从容,胸有成竹,凸显智谋 |

| 《草船借箭》 | “我本是卧龙岗散淡的人,凭阴阳如反掌保定乾坤” | 低回婉转,行腔舒缓,字字清晰 | 淡然处之,暗藏锋芒,展现胆识 |

| 《赤壁之战》 | “孙权决策用火攻,庞统献计连环舟” | 铿锵有力,节奏明快,咬字铿锵 | 分析局势,运筹帷幄,体现战略眼光 |

于魁智的赤壁唱段不仅是京剧艺术的传承,更是文化自信的体现,他将传统京剧的“程式美”与人物的“内心美”相结合,通过唱腔的起伏变化,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到三国时期的历史风云与人物精神,在“借东风”的高潮部分,他通过眼神的凝视与身段的微动,配合唱腔的渐强,将诸葛亮“借风”的瞬间推向高潮,台下观众无不为之动容,这种“以声塑形、以形传神”的表演方式,正是京剧艺术的精髓所在,也是于魁智能够成为当代京剧领军人物的关键所在。

于魁智的赤壁唱段,既是对传统的致敬,也是对创新的探索,他用嗓音塑造人物,用情感诠释历史,让京剧这一古老艺术在新时代焕发出新的生机,无论是资深戏迷还是普通观众,都能在他的唱段中感受到京剧的魅力,体会到传统文化的深厚底蕴。

FAQs

于魁智的赤壁唱段与传统余派唱腔有何异同?

答:相同之处在于,于魁智严格继承了余派“脑后音”“行腔圆润”“字正腔圆”的核心技巧,注重唱腔的韵味与节奏感,不同之处在于,他在传统基础上融入了个人对人物的理解,通过情感层次的丰富和节奏的灵活变化,使唱腔更具现代感染力,在《借东风》中,他适当加快了部分段落的节奏,增强了舞台的紧张感,让年轻观众更容易接受。

赤壁题材京剧为何能成为经典?

答:赤壁题材京剧的经典性主要体现在三方面:一是历史底蕴深厚,赤壁之战是中国历史上以少胜多的典范,蕴含“智慧团结”“战略眼光”等永恒主题;二是人物形象鲜明,诸葛亮、周瑜、曹操等角色性格迥异,为表演提供了丰富空间;三是唱腔艺术精湛,如“借东风”“草船借箭”等唱段旋律优美,既有程式化的美感,又能传递人物情感,经久不衰。