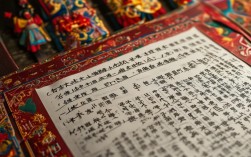

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、豪迈奔放的唱腔和贴近生活的表演风格深受观众喜爱,而《伍子胥》作为其传统代表剧目,更是凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和精湛的艺术呈现,成为豫剧舞台上的经典之作,故事取材于春秋时期楚国人伍子胥的逃亡与复仇史,在豫剧艺人的不断演绎下,这段历史被赋予了浓郁的中原文化韵味,展现出忠义、勇猛、悲情等多重审美特质,成为连接历史与观众的情感纽带。

《伍子胥》的剧情围绕楚平王听信谗言、杀害伍子胥父兄展开,楚大夫伍奢因直谏被楚平王猜忌,奸臣费无极趁机进谗,谎称伍奢之子伍尚、伍子胥有“反叛之心”,楚平王下令杀害伍奢,并命大夫武城黑追捕伍子胥,伍子胥得知父兄被害,悲愤交加,决心逃亡吴国借兵复仇,逃亡途中,他历经重重磨难:在昭关,因关口盘查严密,一夜白头;在浣纱河,得到浣纱女赠粮相助,为守承诺投江自尽;在逃至长江,渔夫冒死渡他过江;在吴国,他助阖闾刺杀王僚夺得王位,训练军队,最终兴兵伐楚,掘楚平王墓,鞭尸三百以泄仇恨,剧情从“家仇”到“国恨”,从“逃亡”到“复仇”,环环相扣,既有个人命运的悲情挣扎,也有家国大义的深刻思考,在豫剧舞台上呈现出强烈的戏剧张力。

豫剧《伍子胥》的艺术特色集中体现在唱腔、表演和舞台呈现三个方面,在唱腔上,豫剧以“大本腔”和“二本腔”为主,伍子胥作为“文武老生”行当,唱腔融合了豫东调的高亢明亮与豫西调的深沉悲壮,既有表现悲愤时的苍凉凄厉,也有展现决心时的铿锵有力,经典唱段“伍员在沙滩上难以行走”运用“慢板”转“流水板”的板式变化,通过“起腔”“慢板”“二八板”“快二八”等结构的衔接,将伍子胥过昭关时的焦虑、绝望与坚韧层层递进地展现出来,尤其是“一夜白头”的情节,通过唱腔的拖腔、甩腔和气口的控制,将人物内心的痛苦与挣扎推向高潮,表演上,豫剧注重“唱、念、做、打”的融合,伍子胥的逃亡戏中,“趟马”“蹉步”“甩发”等程式动作的运用,生动表现了长途跋涉的艰辛与惊险;复仇戏中,“亮相”“对枪”“劈叉”等武打设计,则凸显了其勇猛果敢的性格,舞台呈现上,传统豫剧多采用“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演和观众的想象构建场景,如“浣纱赠粮”一折,仅凭演员的唱念和身段,就将浣纱女的善良与伍子胥的感激表现得淋漓尽致;而“鞭尸复仇”的高潮场面,则通过灯光的明暗变化和鼓点的急缓交替,营造出紧张肃穆的氛围,让观众感受到历史的厚重与复仇的悲壮。

在豫剧舞台上,伍子胥这一角色经过几代艺术家的打磨,形成了各具特色的表演风格,已故豫剧大师唐喜成以擅演“文武老生”著称,他在《伍子胥》中塑造的伍子胥形象,既保留了老生的沉稳儒雅,又融入了武将的刚毅勇猛,唱腔上脑后音运用自如,高亢处如裂帛,低回处如抽丝,尤其是“过昭关”一折,他将伍子胥的“一夜白头”通过眼神、身段和唱腔的完美结合,成为豫剧史上的经典片段,当代豫剧名家李树建在继承唐派艺术的基础上,更注重人物内心世界的挖掘,他在表演中融入了现代审美意识,通过细腻的面部表情和肢体语言,展现了伍子胥从忠臣到复仇者的心理转变,使这一历史人物更具人性化色彩,豫剧演员牛淑贤、吴素真等也曾在《伍子胥》中塑造过令人印象深刻的角色,她们或以花旦的灵动演绎浣纱女,或以青衣的温婉表现公主的无奈,共同构成了豫剧《伍子胥》丰富多彩的人物画廊。

作为传统剧目,《伍子胥》的传承与发展始终是豫剧界关注的重点,早在20世纪50年代,河南豫剧院就对传统版本进行整理改编,剔除封建糟粕,强化“忠义”主题,使剧情更加紧凑合理;改革开放后,随着舞台技术的进步,《伍子胥》的舞台呈现更加丰富,灯光、音响、布景等元素的运用,增强了剧情的代入感和观赏性;进入新时代,豫剧工作者尝试将《伍子胥》与年轻观众接轨,通过短视频平台传播经典唱段,在校园中开展豫剧进课堂活动,让更多年轻人了解和喜爱这部传统剧目。《伍子胥》已成为河南豫剧院、洛阳豫剧团等院团的保留剧目,常年活跃在舞台上,并多次赴海外演出,成为传播中原文化的重要载体。

| 折目 | 核心剧情 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《战樊城》 | 伍子胥助楚攻樊城,遭谗言 | 开场武戏,展现伍子胥武艺高强 |

| 《长亭会》 | 伍奢被杀,伍子胥与平王对质 | 文戏,唱腔苍凉,表现悲愤 |

| 《文昭关》 | 过昭关,东皋计助伍员过关 | 唱腔激越,“二八板”表现焦虑 |

| 《浣纱记》 | 浣纱女赠粮,伍子胥许诺 | 唱腔柔中带刚,展现仁义 |

| 《刺王僚》 | 专诸刺王僚,伍子胥助阖闾上位 | 武戏高潮,场面紧张 |

《伍子胥》之所以能够跨越时空、经久不衰,不仅在于其曲折动人的剧情,更在于它所蕴含的文化精神,伍子胥的“忠”是对国家的忠诚,“义”是对信守承诺的坚守,“勇”是对强权的反抗,这些精神内核与中原文化“忠孝节义”的价值观高度契合,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到传统文化的魅力,在当代社会,《伍子胥》所展现的个人命运与时代背景的关系、正义与邪恶的较量等主题,依然具有深刻的现实意义,它提醒人们铭记历史、坚守正义,这正是传统剧目的生命力所在。

FAQs

问题1:豫剧《伍子胥》与京剧《伍子胥》在人物塑造和唱腔上有何不同?

解答:京剧《伍子胥》(又名《伍子胥》)属于“老生”或“净角”应工剧目,唱腔以西皮、二黄为主,风格沉稳大气,注重念白的韵律感,如“坐宫”一折的唱腔舒缓悠长;而豫剧《伍子胥》以“文武老生”为主,勾红脸,唱腔融合豫东调的高亢与豫西调的深沉,更具地方特色,如“过昭关”的“伍员在沙滩上难以行走”唱段,拖腔婉转,情感表达更外放,人物塑造上,京剧伍子胥侧重“悲壮”,豫剧伍子胥则更强调“刚烈”,体现不同地域文化的审美差异。

问题2:豫剧《伍子胥》中“过昭关”一折为何成为经典?

解答:“过昭关”是《伍子胥》的核心折目,集中展现了伍子胥从逃亡到绝处逢生的心理转变,剧情上,昭关地势险要,楚兵把守严密,伍子胥陷入“前有关隘,后有追兵”的绝境,加之“一夜白头”的典故,极具戏剧冲突;艺术上,唱腔通过“慢板”“流水板”的转换,将人物的焦虑、绝望与坚韧层层递进,表演中“甩发”“蹉步”等程式动作生动再现了长途跋涉的艰辛;情感上,伍子胥的遭遇引发观众共鸣,既有对忠臣被害的同情,也有对绝境求生的敬佩,因此成为豫剧老生唱做并重的代表作,久演不衰。