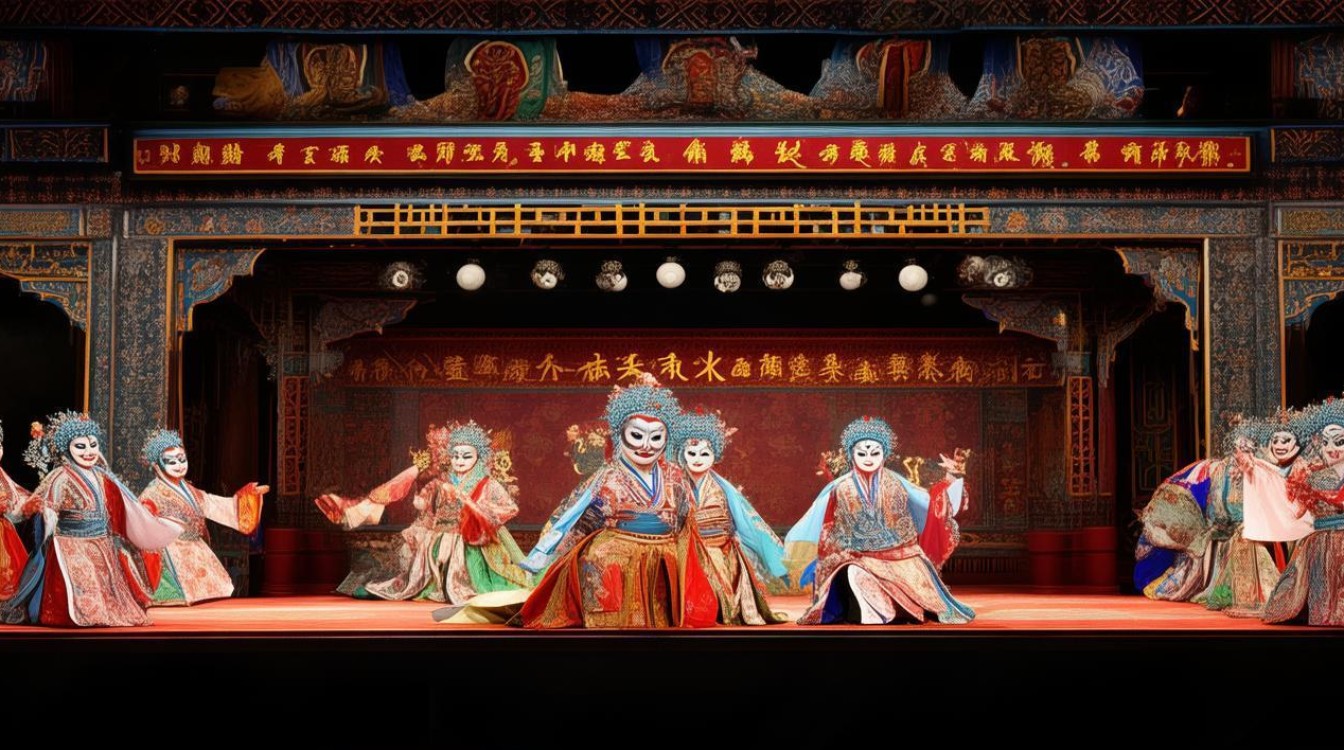

豫剧《三哭殿》是传统戏曲中的经典剧目,以唐代贞观年间的宫廷矛盾为背景,通过“西宫告状”“金殿陈情”“哭殿化解”等情节,展现了唐太宗李世民、西宫张桂兰、太子李治等人物之间的情感纠葛与权力博弈,被誉为“豫剧十大经典”之一,全剧以“哭”为线索,将家国大义与亲情伦理巧妙融合,唱腔高亢激越,表演细腻传神,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作。

剧情与核心选段

《三哭殿》的故事围绕“西宫诬告太子”展开:西宫张桂兰之子薛丁山与太子李治因旧生嫌隙,薛丁山设计陷害太子,致使太子误伤人命,张桂兰借此机会闯金殿告状,要求严惩太子,唐太宗李世民初时震怒,欲按国法处置,却在徐茂公等大臣的劝谏下,逐渐察觉事有蹊跷,太子李治金殿上陈情,言辞恳切,道出被陷害的真相;长孙皇后(或张桂兰,不同版本略有差异)以亲情打动唐太宗,最终引发“三哭殿”的高潮——唐太宗为江山社稷、为太子命运、为夫妻情分而痛哭,最终化解矛盾,惩处奸佞,太子得以保全。

全剧的核心选段集中在“西宫告状”“太子陈情”“唐太宗哭殿”三场戏。“西宫告状”中张桂兰的唱段刁蛮泼辣,充满对儿子的护短与对太子的敌意;“太子陈情”则以李治的委屈与忠厚打动观众,唱腔中透着无辜与恳切;“唐太宗哭殿”则是全剧的灵魂,李世民从“帝王威严”到“父亲心软”的情感转变,通过“孤坐江山非容易”“东宫太子年幼小”等经典唱段,将一位明君在国法与亲情间的挣扎展现得淋漓尽致。

主要人物与性格特点

为更直观理解剧情,以下为剧中核心人物及性格分析:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键作用 |

|---|---|---|---|

| 唐太宗 | 皇帝 | 英明睿智、重情重义、略优柔 | 核心决策者,推动矛盾化解 |

| 张桂兰 | 西宫妃子 | 刁蛮护短、心胸狭窄 | 冲突制造者,引发“告状”情节 |

| 李治 | 太子 | 忠厚老实、无辜善良 | 被陷害对象,体现“孝”与“忠” |

| 薛丁山 | 驸马、张桂兰子 | 骄纵跋扈、仗势欺人 | 陷害太子的直接执行者 |

| 徐茂公 | 朝中重臣 | 足智多谋、忠心耿耿 | 劝谏唐太宗,推动真相揭露 |

艺术特色与文化内涵

《三哭殿》的艺术魅力首先体现在唱腔设计上,豫剧以“高亢激越、朴实豪放”著称,剧中不同人物的唱腔贴合其身份:唐太宗的唱段多用“豫东调”,气势恢宏,展现帝王气度;张桂兰的唱腔则偏“豫西调”,尖细高亢,突出其泼辣性格;太子李治的唱腔柔和婉转,透着少年人的委屈与恳切,剧中“哭殿”场景的表演极具张力,演员通过水袖功、眼神戏等技巧,将唐太宗“拍案而起—沉默思索—掩面痛哭”的情感层次刻画得入木三分,成为豫剧舞台上的“教科书级”表演。

从文化内涵看,《三哭殿》深刻体现了中国传统儒家思想中的“忠孝节义”,唐太宗虽为帝王,却难逃“父”“君”双重身份的矛盾——既要维护国法威严,又要保全骨肉亲情;太子李治对父王的“孝”与对国家的“忠”高度统一;张桂兰的“护短”则从反面警示“私情凌驾于公义”的危害,剧中“家和万事兴”的主题,既是对封建家庭伦理的反思,也暗含对国家“以仁治国”的期许,至今仍具有现实启示意义。

相关问答FAQs

问题1:《三哭殿》中“哭殿”情节为何能成为经典?

解答:“哭殿”之所以成为经典,首先在于其强烈的戏剧冲突和情感张力,唐太宗作为一代明君,在“国法”与“亲情”间的挣扎,将人性的复杂与矛盾推向极致;唱腔设计极具感染力,如“孤坐江山非容易,全凭文武保社稷”等唱词,既有帝王胸怀的厚重,又有父亲心软的无奈,配合演员声情并茂的演绎,让观众产生强烈共鸣;这一情节深刻揭示了“法理不外乎人情”的传统文化观念,既符合大众对“明君”的期待,又传递了“以和为贵”的价值观,因而历经百年仍被传唱。

问题2:豫剧《三哭殿》与其他剧种的“哭殿”戏有何不同?

解答:豫剧《三哭殿》的独特性在于其“乡土化”与“生活化”的表达,相较于京剧、昆曲等剧种的“哭殿”戏(如京剧《哭秦庭》更侧重悲壮苍凉),豫剧的唱腔更贴近民间口语,如张桂兰的“老娘我今日金殿告御状”,语言直白泼辣,充满生活气息;表演上,豫剧更强调“以情带戏”,通过夸张但不失真实的肢体语言(如拍案、跺脚、捶胸等)强化情绪,使人物形象更具烟火气;豫剧《三哭殿》的“哭”并非单纯的悲伤,而是融合了帝王威严、父亲痛心、君王无奈等多重情绪,层次更丰富,更具中原文化的质朴与豪放。