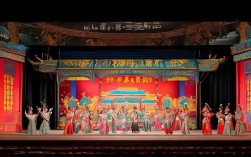

河南豫剧《卷席童》是豫剧传统经典剧目之一,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的教育意义,深受广大观众喜爱,尤其在河南及周边地区有着深厚的群众基础,该剧又名《苍娃打官司》,故事取材于民间传说,通过一个善良少年卷席埋人的奇遇,展现了人性的善恶交锋与正义的最终伸张,成为豫剧丑角行当的代表性作品之一。

剧目基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 河南豫剧 |

| 别名 | 《苍娃打官司》 |

| 主要角色 | 苍娃(卷席童)、林玉姣、赵氏(继母)、曹保山 |

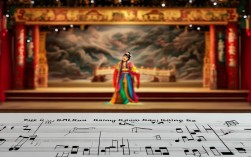

| 经典唱段 | 《我本是受苦人》《小苍娃我离了登封小县》等 |

| 主题思想 | 歌颂善良、正义,批判贪婪与恶行,彰显“善有善报,恶有恶报”的传统价值观 |

| 流传地区 | 河南及北方各省,是豫剧基层剧团常演剧目 |

剧情梗概

故事发生在古代河南登封,贫苦少年苍娃自幼父母双亡,被善良的嫂子林玉姣收养,苍娃天性淳朴善良,勤劳能干,对嫂子极为敬重,继母赵氏却心肠歹毒,见丈夫偏爱苍娃和嫂子,便心生嫉妒,时常虐待苍娃,一日,赵氏与奸夫合谋毒死丈夫,并嫁祸于苍娃,苍娃百口莫辩,被官府判处死刑,行刑前,嫂子林玉姣冒死为苍娃鸣冤,感动了监斩官曹保山(实为苍娃失散多年的兄长),曹保山暗中调查,最终查明真相,将赵氏及其奸夫绳之以法,苍娃沉冤得雪,与嫂子、兄长团聚,一家重获团圆,剧中“卷席埋人”的情节尤为感人:苍娃被判死刑后,嫂子用草席裹住他的“尸身”下葬,实则暗中保护,最终助他洗清冤屈,这一情节也成为剧目的标志性桥段。

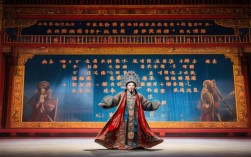

艺术特色

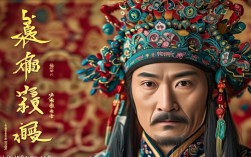

《卷席童》的艺术魅力在于其鲜明的角色塑造和浓郁的豫剧特色,主角苍娃由丑角应工,演员通过诙谐幽默的念白、夸张生动的身段和高亢激越的唱腔,将一个天真烂漫、善良坚韧的少年形象刻画得入木三分,苍娃蒙冤时的悲愤唱段《我本是受苦人》,以豫剧特有的“豫东调”为基础,唱腔苍凉悲壮,既表现了他的无辜与委屈,又凸显了不屈的性格,嫂子林玉姣则由旦角扮演,其唱腔婉转深情,尤其是为苍娃鸣冤时的《小苍娃我离了登封小县》,情感真挚,催人泪下,展现了传统女性的善良与刚毅。

在表演程式上,剧中融入了大量豫剧传统技艺,如“甩发”“跪步”等,苍娃被诬陷时的“甩发”动作,表现其惊慌失措与悲愤交加;嫂子“卷席”时的跪步身段,细腻地传递出内心的痛苦与对苍娃的怜爱,这些程式化的表演与剧情紧密结合,增强了舞台的感染力,该剧的语言通俗易懂,多采用河南方言,贴近生活,让观众在熟悉的语境中感受故事的张力。

社会影响与传承

《卷席童》自诞生以来,便以其“惩恶扬善”的主题和生动的艺术表现,成为豫剧舞台上的常青树,它不仅在民间广为流传,还通过电影、电视等媒介走向全国,成为豫剧的“名片”之一,著名豫剧演员牛淑贤、任宏恩等都曾饰演过苍娃,他们的表演各具特色,为角色注入了新的生命力,推动了剧目的传承与创新。

在文化价值层面,《卷席童》承载了中华民族的传统美德,如善良、诚信、孝道等,它通过善恶有报的故事,向观众传递了“正义终将战胜邪恶”的信念,具有积极的教育意义,该剧也反映了古代社会的底层生活,展现了普通人在命运面前的挣扎与抗争,具有一定的社会历史价值。

相关问答FAQs

Q1:“卷席童”中的主角苍娃是一个怎样的角色?

A1:苍娃是《卷席童》的核心角色,是一个出身贫苦、天性善良、勤劳坚韧的少年,他虽受继母虐待,却始终保持着对嫂子的敬重和对生活的热爱,在被诬陷蒙冤后,他并未屈服,而是以顽强的毅力等待真相大白,演员通过丑角行当的诙谐表演,将他的天真、善良与机智融为一体,使这一形象既可爱又令人同情,成为豫剧舞台上经典的“小人物”形象。

Q2:豫剧《卷席童》为什么能成为经典剧目?

A2:《卷席童》能成为经典,首先在于其深刻的主题思想,它以“善恶有报”为核心,贴近观众的情感需求,具有强烈的代入感和教育意义,剧目在艺术上融合了豫剧的传统唱腔、表演程式和方言特色,角色塑造鲜明,尤其是苍娃这一形象,既有喜剧色彩又有悲剧内核,引发观众共鸣,该剧的故事情节曲折紧凑,矛盾冲突激烈,从家庭伦理到社会正义,层层递进,极具戏剧张力,加上几代艺术家的精彩演绎和持续传承,使其历久弥新,成为豫剧艺术的瑰宝。