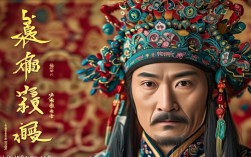

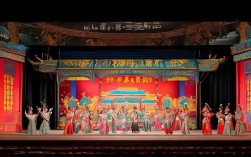

豫剧《刘慵下山东》是取材于清代名臣刘墉民间传说的经典剧目,在河南及周边地区广为流传,该剧以刘慵(即刘墉,民间常称“刘罗锅”)奉旨微服下山东查案为主线,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,展现了清官刚正不阿、心系百姓的形象,成为豫剧传统 repertoire 中的重要组成部分。

剧情详解

清代乾隆年间,内阁大学士刘墉因耿直敢言,被皇帝派往山东巡查民情,他隐瞒官职,扮作云游老道,带着机灵的书童(丑角扮演)深入民间,途经青州府时,发现当地知县孙怀安勾结土豪劣绅王百万,强占民田、草菅人命:百姓李二因祖传田地被夺,告状无门,反被诬陷“偷盗”打入大牢;其女小翠为救父亲,险些被王百万强抢为妾,刘墉以智慧周旋,先后在茶馆、庙会等场合与百姓攀谈,收集证据,期间,他多次险些被孙怀安识破身份——一次,孙怀安设宴“招待”老道,实为试探,却被刘墉借机反讽,言语间揭露其贪腐行径;另一次,书童误入县衙盗取账本,被衙役追捕,刘墉设计用“调虎离山”之助其脱险,刘墉让受害百姓拦道告状,在府衙上当众宣读账本,揭露孙怀安与王百万的罪行,依法惩处贪官,归还李二田地,为民伸冤,剧中穿插“书童闹府”“智斗土豪”等喜剧桥段,既缓解了紧张气氛,又凸显了刘墉与百姓的亲近。

艺术特色

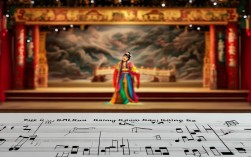

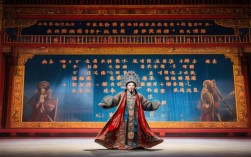

《刘慵下山东》在艺术上充分展现了豫剧“高亢激越、质朴豪放”的风格,刘墉的唱腔以老生为基础,融入文武老生的刚劲,如“山东地面起怪风”一段,采用豫东调的“二八板”,节奏明快,字正腔圆,将刘墉面对不公时的愤慨与决心表现得淋漓尽致;“微服私访察民情”则用【慢板】铺陈,旋律婉转,道出他为官一任、造福一方的赤诚,丑角书童的表演是全剧亮点,方言俚语(如中州话的“中”“恁”)、滑稽动作(如翻跟头、学鸡叫)的运用,既符合人物身份,又增强了剧目的趣味性,身段方面,刘墉的官衣、蟒袍穿戴规范,台步稳健,举手投足间尽显官员威仪;而与百姓互动时,又转为亲切自然的姿态,如扶老人、逗孩童,拉近了与观众的距离,剧中对山东民俗(如庙会、舞狮)、方言的展现,也体现了豫剧作为地方戏对地域文化的包容与传承。

文化内涵

该剧通过刘墉“微服私访”“惩恶扬善”的故事,传递了“为官者当以民为本”的传统价值观,刘墉形象既有历史人物的智慧与担当,又融入了民间对“清官”的理想化期待——他不仅是“青天大老爷”,更是“百姓贴心人”,如剧中他帮李二写状纸时说:“衙门口朝南开,有理无钱莫进来,今日我偏要让你有理进来!”这句台词既反映了古代司法的黑暗,也彰显了正义的力量,该剧以小见大,通过一桩田地纠纷,折射出封建社会官民矛盾的普遍性,让观众在欣赏戏曲的同时,思考“何为为官之道”。

剧目基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧名 | 《刘慵下山东》(民间俗称,部分版本作《刘墉下山东》) |

| 剧种 | 豫剧 |

| 行当分布 | 以老生(刘墉)为主,辅以丑角(书童)、净角(孙怀安)、旦角(小翠)等 |

| 经典唱段 | 《山东地面起怪风》《微服私访察民情》《为民除害心欢畅》等 |

| 流传地域 | 河南、山东、河北等北方地区 |

| 代表院团 | 河南豫剧院一团、郑州豫剧院、山东梆子剧团(有移植版本)等 |

相关问答FAQs

问题1:《刘慵下山东》与电视剧《宰相刘罗锅》中的刘墉形象有何不同?

解答:豫剧《刘慵下山东》聚焦刘墉“清官”形象的民间塑造,强调其刚正不阿、微服私访的传奇性,剧情紧凑,以戏曲唱腔和表演为主要表现手段,突出“惩恶扬善”的单一主题;而电视剧《宰相刘罗锅》则更侧重历史与艺术的结合,增加了刘墉与乾隆、和珅的朝堂斗争、情感线(如与格格的爱情)等元素,人物形象更丰满立体,表现形式为影视叙事,既有历史正剧的厚重,又有喜剧的诙谐,两者在艺术风格和叙事方式上有明显差异。

问题2:豫剧《刘慵下山东》为何能在民间长期流传?

解答:该剧能长期流传,主要源于三方面:一是题材贴近百姓,“清官惩恶”的故事满足了民众对正义的向往,容易引发情感共鸣;二是豫剧表演风格鲜明,唱腔高亢、语言通俗(如大量使用方言俚语),身段动作生活化,易于被不同文化层次的观众接受;三是剧中喜剧元素与严肃主题结合,既有刘墉智斗贪官的“爽文”情节,又有书童插科打诨的笑料,老少皆宜,兼具教育意义和娱乐性,因此成为经久不衰的保留剧目。