豫剧电影《包公误》改编自传统豫剧经典剧目,以北宋名臣包拯为主角,通过一场看似“误判”的冤案,深刻展现了“青天”背后的人性温度与司法反思,影片既保留了豫剧高亢激昂、贴近地道的艺术特色,又通过电影化的叙事手法,让传统戏曲在银幕上焕发新生,成为兼具思想深度与艺术感染力的作品。

剧情梗概:从“误判”到“醒悟”的正义之路

影片围绕“陈州放粮”后的回京之路展开,包拯在陈州查办贪官后,携义子包世荣返回京城,途中偶遇一桩“命案”:富商李员外被杀,其妻王氏指认穷书生张文秀为凶手,并呈上“人证”与“物证”,包拯初查时,因王氏哭诉凄惨、张文秀无法自圆其说,加之当地官府草率结案,便依据表面证据判张文秀死罪,秋后问斩。

包拯回京途中偶遇张文秀的母亲,老人哭诉儿子冤屈,并提及案发当晚张文秀正在家中读书,包拯心生疑窦,决定重审此案,他通过微服私访、查证线索,发现王氏与李员外的外甥合谋杀人,嫁祸张文秀,并买通证人伪造证据,包拯不仅为张文秀平反,还揪出幕后真凶,并在公堂之上当众自责:“我乃包拯,竟也误判冤案,愧对百姓!”这场“误判”成为包拯司法生涯的重要转折,也让观众看到“青天”并非绝对正确,正义的实现需始终保持审慎与自省。

主题与艺术特色:传统戏曲的现代表达

《包公误》的核心主题在于“司法公正的复杂性”,不同于传统包公戏中“明镜高悬”的绝对化形象,影片通过“误判”情节,展现了司法过程中可能存在的盲区——信息不对称、人情干扰、主观臆断等,强调“公正不是结果,而是不断接近真相的过程”,包拯的“自责”并非削弱其“青天”形象,反而让人物更具人性化,传递出“权力越大,越需谨慎”的深刻思考。

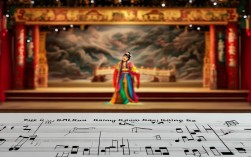

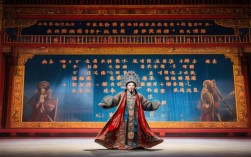

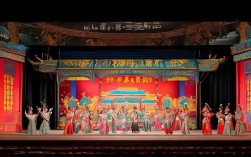

在艺术呈现上,影片充分融合了豫剧与电影的优势,豫剧唱腔的运用极具感染力:包拯的唱段沉稳刚劲,凸显其刚正与愧疚;王氏的哭腔凄厉悲切,强化了“冤案”的压抑感;张文秀的唱腔则充满书卷气,展现其文弱与不屈,电影镜头语言则弥补了舞台表演的局限:通过特写镜头捕捉包拯皱眉、叹气的细节,展现其内心的挣扎;用远景镜头呈现陈州旱情、百姓疾苦,为案件的社会背景提供厚重注脚;庭审场景中,镜头在公堂威严与百姓围观间切换,增强了戏剧张力。

影片对传统豫剧程式化表演进行了创新。“趟马”这一传统武打动作,在电影中通过快剪镜头与特写呈现,既保留了豫剧的韵味,又更具视觉冲击力;“水袖功”的运用则融入人物情绪,包拯因误判而甩袖、顿足,将愤怒与自责通过肢体语言放大,让观众直观感受到人物内心的波澜。

主要角色与性格特点

| 角色 | 性格特点 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|

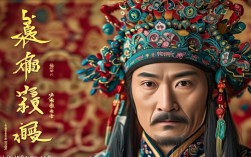

| 包拯 | 刚正不阿、勇于纠错,兼具“青天”的威严与普通人的情感 | 黑头唱腔沉稳有力,面部特写展现内心矛盾 |

| 张文秀 | 文弱善良、宁死不屈,底层书生的典型代表 | 清亮唱腔传递悲愤,眼神戏突出绝望与不屈 |

| 王氏 | 表面柔弱、内心狠毒,为谋财害人的蛇蝎美人 | 哭腔与假笑交织,动作细节暴露破绽 |

| 包世荣 | 正直机敏、重情重义,包拯的义子兼得力助手 | 武戏干净利落,唱腔明快显少年意气 |

相关问答FAQs

Q1:《包公误》与传统包公戏最大的不同是什么?

A1:传统包公戏多聚焦于“包公断案如神”,塑造“明镜高悬”的绝对化形象,而《包公误》通过“误判”情节,打破了“青天无错”的刻板印象,展现包拯作为普通人的局限性——他也会因信息不足、主观判断而犯错,但关键在于勇于承认错误、纠正错误,这种“人性化”的处理,让角色更真实,也让“司法公正”的主题更具现实意义,强调“公正不是天赋,而是需要不断反思和努力的过程”。

Q2:豫剧电影化改编对《包公误》的呈现有哪些提升?

A2:豫剧电影化改编主要体现在三个方面:一是叙事节奏的优化,电影通过镜头剪辑、场景切换,让原本舞台化的线性叙事更紧凑,陈州放粮”与“京城审案”的时空穿插,增强了故事层次感;二是视听语言的丰富,电影特写、远景、光影等手法,弥补了舞台表演的“距离感”,让观众能更细腻捕捉人物情绪;三是传播范围的扩大,电影媒介打破了地域和舞台限制,让豫剧艺术被更多年轻观众接受,推动传统戏曲的现代化传承。