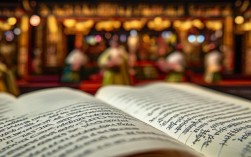

京剧作为中国国粹,其唱词凝聚着传统文化的精髓与艺术智慧。“沙桥栈别”作为经典剧目中的经典片段,以悲壮苍凉的唱腔、凝练深刻的唱词,展现了人物在特定历史情境下的复杂情感与家国情怀,这一唱词不仅承载着戏剧冲突的核心,更通过音乐与文学的融合,传递出跨越时空的精神力量。

“沙桥栈别”的剧情背景设定在三国时期,蜀汉丞相诸葛亮第五次北伐前夕,于沙桥(蜀道沿线一处栈道驿站)与老将赵云的告别,彼时诸葛亮因连年北伐积劳成疾,而赵云已年过七旬,仍请缨出征,诸葛亮为保全老将,婉言劝其留守成都,这段唱词以诸葛亮的第一视角展开,既有对北伐未竟的忧愤,对赵云的惜别,更有对蜀汉未来的深切忧虑,情感层次丰富,唱词设计极具张力。

从唱词结构来看,“沙桥栈别”以“二黄”声腔为主,辅以“导板”“散板”等板式,形成“散—慢—原—散”的叙事节奏,开篇以“二黄导板”奠定悲怆基调:“秋风起黄叶落寒霜透骨,望栈道云雾中山路崎岖。”短短两句,以秋日萧瑟之景烘托诸葛亮内心的苍凉,“寒霜透骨”既写实景,更喻北伐环境的艰难与自身身体的衰弱。“望栈道”一句,既点明地点,又暗喻北伐之路如栈道般险阻,充满未知的凶险,随后转入“二黄慢板”,唱词“忆昔年长坂坡单骑救主,子龙兄逞英豪万古名扬”,通过回忆赵云昔日的功绩,既表达对老将的敬重,也为后续的劝别埋下伏笔——如此英雄,岂能让其冒失犯险?此处唱词对仗工整,“忆昔年”与“看今朝”形成时空对比,“单骑救主”与“白发送黑发”暗藏命运无常,凸显诸葛亮内心的矛盾。

进入“二黄原板”后,唱词节奏逐渐加快,情感推向高潮:“恨马谡无谋失街亭,损兵折将令人惊;空有安邦经天策,怎奈时不济命不济!”此处直接点出街亭之败的痛心疾首,“空有”“怎奈”的转折,将诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的无奈与愤懑展现得淋漓尽致,紧接着,唱词转向对赵云的劝慰:“子龙兄且听我良言相劝,你年迈体弱怎当锋镝?成都内自有那文武百官,保幼主扶社稷国泰民安。”语言质朴却情真意切,“年迈体弱”直白点出劝别原因,“保幼主扶社稷”则将个人情升华为家国大义,既是对赵云的尊重,也是对其能力的信任,更隐含对蜀汉未来的寄托。

唱词的高潮部分以“二黄散板”收尾:“此一去山高路远多风险,我与你沙桥栈别泪满衫。”旋律由缓转急,唱词直白而悲怆,“山高路远”既指北伐征途的遥远,也暗喻蜀汉复兴之路的坎坷;“泪满衫”三字,将一代丞相的铁血柔情展现无遗,打破了“多智而近妖”的刻板印象,赋予人物真实的血肉情感,整段唱词没有华丽的辞藻,却通过平实的语言、精准的意象,构建出深沉而动人的艺术境界。

从艺术表现手法来看,“沙桥栈别”的唱词善用对比与象征,以“秋风”“寒霜”“栈道”等意象营造萧瑟氛围,象征蜀汉政权的危机与北伐的艰难;以赵云“昔年救主”与“今已年迈”的对比,凸显时光流逝与英雄迟暮的悲凉;以“我的命如纸薄”与“社稷重如山”的对比,突显诸葛亮以国事为重的忠义品格,唱词注重声腔与情感的匹配,“导板”的跌宕抒发激愤,“慢板”的舒缓展现追忆,“原板”的紧凑表达急切,“散板”的自由流露悲怆,形成“声情合一”的艺术效果。

在人物塑造上,这段唱词成功塑造了诸葛亮“忠义”与“悲情”的双重形象,他既有“兴复汉室”的坚定信念,也有“时不我待”的焦虑;既有对老将的惜才与爱护,也有对国运的忧思与无奈,这种复杂性打破了传统“智者”的单薄形象,使其更具人文关怀,而赵云虽未直接演唱,但通过唱词中的侧面描写,其“老当益壮”的忠勇与“顾全大局”的隐忍跃然纸上,形成“无声胜有声”的艺术效果。

从文化内涵来看,“沙桥栈别”的唱词承载着中国传统文化中的“忠义”精神与“家国情怀”,诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的担当,赵云“虽年迈不敢忘国事”的忠诚,正是儒家“修身齐家治国平天下”理想的生动体现,唱词中对“命运无常”“时不我待”的感叹,也蕴含着对历史规律的深刻认知,引发观众对个人与时代、理想与现实关系的思考。

相关问答FAQs

问:“沙桥栈别”中的“沙桥”在历史上是否真实存在?它与蜀道北伐路线有何关联?

答:“沙桥”并非严格意义上的历史地名,而是京剧艺术化处理的蜀道沿线驿站名称,在三国时期,蜀汉北伐需经过斜谷、子午谷、骆谷等栈道,这些栈道以险峻著称,沿途设有驿站供军队休整。“沙桥”的设定可能取自“斜谷栈道”或“骆谷栈道”附近的驿站,编剧通过这一名称既点明了离别场景的萧瑟(“沙”字暗示荒凉),又暗喻北伐之路如栈道般艰险(“桥”与“栈道”呼应),在历史地理中,蜀道栈道是连接关中与汉中的战略要道,诸葛亮北伐多次在此布兵,“沙桥”的设定符合历史背景,增强了剧情的真实感与代入感。

问:京剧“沙桥栈别”中,诸葛亮的唱词为何多次强调“幼主”?这反映了怎样的历史观念?

答:唱词中反复提及“幼主”(指蜀后主刘禅),主要源于刘备白帝城托孤的历史背景,刘备临终前嘱托诸葛亮“君可自取”,并命其“辅佐太子”,诸葛亮以“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死”回应,自此肩负起辅佐刘禅、兴复汉室的重任。“幼主”不仅是蜀汉政权的象征,更是诸葛亮“忠义”精神的具象化载体——他北伐的合法性源于“匡扶汉室”,而“幼主”的存在是汉室延续的标志,强调“幼主”也反映了传统儒家“正统”观念:在“君臣大义”下,臣子需以维护君主、延续国祚为己任,诸葛亮劝赵云“保幼主”,既是对托孤承诺的坚守,也暗含对刘禅能力不足的担忧,这种“忠”与“忧”的交织,使人物形象更加丰满,也深化了唱词的历史厚重感。