京剧《明末遗恨》取材于明末崇祯年间历史故事,以崇祯帝朱由检在李自成起义军威逼、清军虎视眈眈下的末世挣扎为核心,展现了一位帝王在国破家亡时的悲愤与无奈,剧中“我恨”唱段是崇祯在煤山自缢前的核心内心独白,集中体现了他对时局的痛恨、对臣子的失望、对命运的哀叹,是京剧老生行当的代表性唱段之一,其曲谱融合了传统京剧二黄声腔的精髓,通过板式变化、旋律起伏与节奏把控,将人物复杂情感层层递进地展现,成为京剧舞台上极具感染力的经典唱腔。

“我恨”唱段的剧情背景与情感内核

“我恨”唱段出现在《明末遗恨》的最后一幕:崇祯十七年(1644年),李自成起义军已攻破北京外城,崇祯帝于煤山(今景山)寿皇亭旁自缢前,回望紫禁城,想起自己十七年宵衣旰食、励精图治却终至亡国的结局,悲从中来,遂唱出“我恨”一段,此时的崇祯,既有对奸臣误国的切齿之恨(如周延儒、温体仁等),也有对自身刚愎多疑、无力回天的悔恨,更有对江山社稷、黎民百姓的沉痛哀思,情感基调以“悲”为底,以“愤”为表,层层剥开末代帝王的复杂心境,为全剧画上苍凉悲壮的句点。

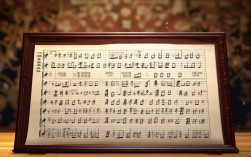

“我恨”曲谱的音乐结构与板式设计

京剧唱腔以“板式”为骨架,通过不同板式的组合与衔接,表现人物情绪的起伏变化。“我恨”唱段以【二黄导板】起势,接【回龙】,转入【二黄原板】与【二黄慢板】,最终以【二黄散板】收束,形成“散—慢—原—散”的经典结构,符合京剧“由慢到快,再由快到慢”的情感叙事逻辑。

【二黄导板】:开篇定调,悲情直泄

【导板】作为散板形式,节奏自由,旋律起伏较大,常用于表现人物激愤、哀恸等强烈情绪的开篇。“我恨”唱段的导板部分唱词为“我恨、我恨、我恨这天昏地暗无日月光”,曲谱以“sol—la—do—re—mi—sol”的上行旋律线,配合“恨”字的延长音(如“sol”音持续3拍后下滑至“mi”),模拟人物声嘶力竭的控诉,末句“无日月光”以“re—do—si—la”的下行级进,配合渐弱处理,奠定全唱段悲凉压抑的基调。

【二黄回龙】:承上启下,情感蓄势

【回龙】介于【导板】与【正板】之间,多用于叙述或铺垫情绪,节奏平稳,旋律连贯,此段唱词“孤坐煤山泪两行,想起往事痛断肠”,曲谱以“do—re—mi—re—do”的波浪式旋律,配合“泪两行”的“mi—re—do”下行,表现崇祯的悲泣;“痛断肠”则以“sol—sol—la—sol—mi”的起伏,强化内心的剧痛,为后续情绪爆发做铺垫。

【二黄原板】:叙事抒情,层次递进

【原板】是二黄声腔的基本板式,2/4拍,节奏规整,兼具叙事与抒情功能,此段唱词较长,如“想当年松山战败损兵将,又来了洪承畴领兵到边疆,君臣们同心誓把流贼抗,谁料到奸臣当道卖君王”,曲谱以“do—mi—sol—la—sol—mi—re”的重复与变化,配合每句结尾的“落音”(如“将”落“re”,“疆”落“sol”),形成平稳中见起伏的旋律,节奏上,前半句叙述(如“想当年松山战败损兵将”)用中速,后半句抒情(如“谁料到奸臣当道卖君王”)略微加快,通过“紧拉慢唱”的对比,突出对奸臣误国的愤恨。

【二黄慢板】:情感高潮,沉郁顿挫

【慢板】是二黄声腔中速度最慢、旋律最婉转的板式,多用于表现人物内心深处的哀婉与沉思,此段唱词“孤王我、孤王我、孤王我悔不该错斩了袁崇焕,孤王我悔不该贬文臣贬武将”,曲谱以“sol—la—do—si—la—sol—mi—re”的大幅度起伏,配合“悔不该”的三次重复,旋律逐层升高(如“错斩了袁崇焕”的“崇”字达“do”高音),随后以“sol—mi—do”的下行急转,表现悔恨交加的窒息感,伴奏上,京胡以“揉弦”“颤音”技法烘托,月琴以“轮指”填充中音,形成“唱腔主奏、乐器烘托”的立体效果。

【二黄散板】:收束全篇,余韵悠长

【散板】回归自由节奏,常用于唱段结尾,表现情绪的绵延不绝,最后唱词“罢、罢、罢,孤王我、孤王我煤山之上把命丧,落一个、落一个骂名儿千载伴凄凉”,曲谱以“mi—re—do—si—la”的缓慢下行,配合“罢、罢、罢”的短促顿挫(每字一拍),末句“骂名儿千载伴凄凉”以“sol—sol—sol—la—sol—mi—re”的渐弱收尾,如同叹息消散,留下无尽的苍凉。

“我恨”曲谱的旋律特点与流派差异

“我恨”唱段的旋律以“二黄腔”为基础,注重“字正腔圆”,通过“起调、行腔、收腔”的精细处理,贴合人物情感,其旋律特点有三:一是“高低对比”,如“悔不该”句从低音“sol”升至高音“do”,再急转至低音“do”,形成情感的大起大落;二是“装饰音丰富”,如“恨”字常用“倚音”(前倚音“fa”装饰“sol”),“断肠”的“肠”字用“颤音”,增强旋律的感染力;三是“节奏变化”,如“孤王我”的“我”字突然停顿(“休止符”),表现人物的哽咽。

不同流派在演唱“我恨”时,曲谱处理各有侧重:

- 谭派(谭鑫培):讲究“婉转悠扬”,旋律线条圆润,如“悔不该”句以“连音”处理,少用高音,突出“哀而不伤”的含蓄;

- 马派(马连良):注重“抑扬顿挫”,节奏变化鲜明,如“奸臣当道”句通过“切分音”强化愤恨,字头重、字尾轻,形成“马派”特有的“爽朗中见苍凉”;

- 余派(余叔岩):追求“刚柔并济”,高腔挺拔(如“错斩了袁崇焕”的“崇”字),低腔沉郁(如“伴凄凉”的“凉”字),通过“气口”控制(如“孤王我”的“我”字换气)增强戏剧张力。

“我恨”唱段伴奏乐器的烘托作用

京剧唱腔离不开伴奏乐器的配合,“我恨”唱段的伴奏以“文场”(京胡、月琴、三弦、笛子等)为主,京胡是核心乐器,通过“弓法”(如“长弓”“短弓”“颤弓”)与“指法”(如“揉弦”“滑音”)与唱腔呼应。

- 导板“我恨”的长音“sol”,京胡以“长弓”持续,并加入“揉弦”,模拟哭腔;

- 慢板“悔不该”句,京胡以“颤弓”衬托高音,增强悲愤感;

- 散板“罢、罢、罢”的短促节奏,京胡以“短弓”顿挫,与唱腔形成“同频共振”。

“武场”(板鼓、大锣、铙钹等)则通过“板式节奏”控制情绪,如原板部分板鼓以“慢长锤”稳定节奏,慢板部分以“一板三眼”强化沉郁,散板以“散板鼓”引导自由发挥,使唱腔与伴奏融为一体。

“我恨”唱段的艺术价值与传承

“我恨”唱段不仅是京剧老生唱腔的典范,更是中国传统戏曲“以声传情”的集中体现,其曲谱通过严谨的板式设计、丰富的旋律变化与细腻的情感表达,将崇祯的末世悲情转化为可听、可感的音乐形象,成为京剧舞台上的“必唱剧目”,百余年来,谭鑫培、余叔岩、马连良、谭富英、杨宝森等流派宗师均留下不同版本的演绎,使“我恨”唱段在传承中不断创新,成为连接传统与现代的审美桥梁。

相关问答FAQs

Q1:《我恨》唱段为何以二黄腔为主?二黄腔在表现悲情情绪上有何优势?

A1:二黄腔是京剧声腔之一,定弦为“sol—re”(反弦),音域较低,旋律多以下行级进为主,节奏相对舒缓,善于表现沉郁、悲怆、压抑的情绪。“我恨”唱段中,崇祯的内心情感以“恨”与“悔”为核心,带有浓厚的末世苍凉感,二黄腔的低沉音色与婉转旋律,能更好地贴合人物心境,慢板“悔不该”句通过二黄腔的“低回婉转”,将崇祯的悔恨与无奈层层深化;散板结尾的“落一个骂名儿千载伴凄凉”,以二黄腔的“渐弱下行”,留下绵长余韵,强化了悲剧色彩,相较于高亢激越的西皮腔,二黄腔更适合表现“悲情内核”,成为“我恨”唱段的首选声腔。

Q2:不同流派演唱《我恨》时,曲谱在装饰音处理上有何差异?这种差异如何体现流派特色?

A2:不同流派在演唱“我恨”时,对装饰音(如倚音、颤音、滑音等)的处理各有侧重,直接体现了流派的审美风格。

- 谭派:装饰音讲究“圆润自然”,如“恨”字常用单倚音(前倚音“fa”装饰“sol”),不刻意强调棱角,旋律如“行云流水”,体现“婉转中见深情”;

- 马派:装饰音注重“顿挫有力”,如“奸臣当道”的“臣”字用“滑音”(从“la”快速滑至“sol”),字头重、字尾轻,形成“斩钉截铁”的愤恨感,突出马派“刚劲爽朗”的特色;

- 余派:装饰音追求“细腻含蓄”,如“痛断肠”的“肠”字用“颤音”(“sol”音快速波动),幅度小而频率高,表现“压抑中的哽咽”,体现余派“刚柔并济”的内敛风格。

这些装饰音的差异,本质是各流派艺术家对人物情感的不同理解:谭派重“意境”,马派重“气势”,余派重“神韵”,使同一唱段呈现出多样化的艺术魅力。