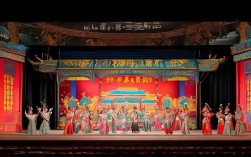

中国戏曲剧本历经千年发展,积累了数量庞大、题材丰富的剧目,这些剧本不仅是戏曲表演的蓝本,更是中华文化的活态载体,从元代杂剧的巅峰到明清传奇的繁盛,再到近现代各地方戏的勃兴,戏曲剧本涵盖了历史演义、爱情婚姻、公案侠义、神话传说、社会生活等多元主题,不同剧种又形成了各具特色的剧目体系,以下从题材与剧种结合的角度,梳理部分具有代表性的戏曲剧本。

历史演义与兴亡叙事

这类剧本多以历史事件或人物为原型,展现朝代更迭、英雄群像及家国情怀,具有厚重的历史感和深刻的思想内涵。

| 剧目名称 | 作者/朝代 | 剧种 | 内容简介 |

|---|---|---|---|

| 《赵氏孤儿》 | 纪君祥(元) | 元杂剧 | 春秋时期晋国权臣屠岸贾残害赵氏家族,程婴、公孙杵臼等人舍身救孤,最终沉冤得雪的故事,歌颂了忠义精神。 |

| 《桃花扇》 | 孔尚任(清) | 传奇 | 以明末清初才子侯方域与名妓李香君的爱情为主线,串联南明弘光王朝的兴衰史,借“离合之情,写兴亡之感”。 |

| 《霸王别姬》 | 传统剧目 | 京剧 | 秦末楚汉相争,项羽兵败垓下,与虞姬生离死别,最终自刎乌江,展现了英雄末路的悲壮与深情。 |

| 《杨家将》系列 | 传统剧目 | 京剧、豫剧 | 北宋杨家将世代忠勇,保家卫国,从“杨令公碰碑”到“穆桂英挂帅”,涵盖杨家四代人的抗辽事迹,凸显爱国主题。 |

爱情婚姻与人性觉醒

这类剧本以爱情为线索,突破封建礼教束缚,展现对自由婚恋的向往和人性的觉醒,是中国戏曲中最具感染力的题材之一。

| 剧目名称 | 作者/朝代 | 剧种 | 内容简介 |

|---|---|---|---|

| 《西厢记》 | 王实甫(元) | 元杂剧 | 崔莺莺与张生在普救寺相遇,经红娘相助,冲破老夫人阻挠终成眷属,被誉为“北曲之祖”,是才子佳人戏的经典。 |

| 《牡丹亭》 | 汤显祖(明) | 传奇 | 南安太守之女杜丽娘因梦生情,为爱而死,死后魂魄与书生柳梦梅相恋,最终还魂结为夫妻,“情不知所起,一往而深”。 |

| 《梁山伯与祝英台》 | 传统剧目 | 越剧、川剧 | 东晋时期祝英台女扮男装求学,与梁山伯结为兄弟,后因门第差异殉情,化蝶双飞,是中国四大民间传说之一。 |

| 《锁麟囊》 | 程砚秋(近) | 京剧 | 富家女薛湘灵与贫女赵守贫出嫁时赠锁麟囊结缘,后薛家败落,赵守贫反赠银相助,演绎了“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的道义。 |

公案侠义与社会伦理

这类剧本通过清官断案、侠客行义等情节,反映社会矛盾,彰显正义观念与伦理道德,深受大众喜爱。

| 剧目名称 | 作者/朝代 | 剧种 | 内容简介 |

|---|---|---|---|

| 《窦娥冤》 | 关汉卿(元) | 元杂剧 | 窦娥被张驴儿诬陷毒死公公,昏官枉判,临刑前发下三桩誓愿(血溅白练、六月飞雪、大旱三年),最终沉冤昭雪,揭露吏治腐败。 |

| 《十五贯》 | 朱素臣(清) | 传奇 | 苏州商人尤葫芦被杀,十五贯钱成为“赃物”,官府错判熊友兰、苏戌娟死刑,清官况钟微服查访,真凶娄阿鼠落网,歌颂实事求是精神。 |

| 《打金枝》 | 传统剧目 | 京剧、晋剧 | 唐代郭子仪之子郭暧与升平公主因“君臣之礼”争执,郭暧怒打公主,后郭子仪绑子上请罪,唐代宗以家国为重调解夫妻矛盾,展现宫廷伦理。 |

| 《七侠五义》系列 | 传统剧目 | 京剧、评剧 | 以包公为主宰,展昭、欧阳春等侠客为辅,审理“狸猫换太子”“乌盆案”等奇案,集清官文化与侠义精神于一体。 |

神话传说与民间信仰

这类剧本取材于神话、志怪及民间故事,充满奇幻色彩,寄托了人们对美好生活的向往和对自然、神灵的敬畏。

| 剧目名称 | 作者/朝代 | 剧种 | 内容简介 |

|---|---|---|---|

| 《白蛇传》 | 传统剧目 | 京剧、越剧 | 白素贞与许仙人妖相恋,法海和尚从中阻挠,水漫金山后,白素贞被压雷峰塔,后其子许梦蛟中状元救母,歌颂爱情的坚贞不渝。 |

| 《天仙配》 | 传统剧目 | 黄梅戏 | 七仙女向往人间生活,下嫁董永,玉帝派天兵天将将其捉回,留下“夫妻双双把家还”的千古绝唱,是民间“孝道”与“爱情”的结合。 |

| 《牛郎织女》 | 传统剧目 | 川剧、豫剧 | 牛郎与织女相爱,王母娘娘划天河阻隔,每年七夕喜鹊搭桥相会,反映古代农耕社会对星辰自然的崇拜。 |

| 《目连救母》 | 传统剧目 | 川剧、绍剧 | 目连为救堕入地狱的母亲,历经磨难,最终凭借佛法救母出苦海,融合佛教因果报应观念,是中国最早的“目连戏”雏形。 |

近现代生活与时代变迁

近现代以来,戏曲剧本开始关注社会现实,融入时代精神,涌现出一批反映人民生活、讴歌革命精神的优秀剧目。

| 剧目名称 | 作者/时代 | 剧种 | 内容简介 |

|---|---|---|---|

| 《茶馆》 | 老舍(1957) | 话剧(戏曲改编) | 以北京裕泰茶馆为缩影,通过王利发、常四爷等三代人的命运变迁,展现清末至民国近五十年的社会动荡,被誉为“东方舞台上的奇迹”。 |

| 《红灯记》 | 阿甲等(1964) | 现代京剧 | 抗日战争时期,地下党员李玉和一家三代为传递密电表前赴后继,与日寇斗智斗勇,塑造了“革命英雄主义”的经典形象。 |

| 《沙家浜》 | 汪曾祺等(1964) | 京剧 | 新四军指导员阿庆滨带领伤病员在沙家浜养伤,与群众智斗日军胡传魁、刁得一,最终取得胜利,展现军民鱼水情。 |

| 《花木兰》 | 传统剧目(改编) | 豫剧 | 北魏花女扮男装代父从军,征战十二年,凯旋后拒绝封赏,回归田园,传递了“忠孝两全”的传统美德与女性意识觉醒。 |

这些戏曲剧本不仅是艺术的结晶,更是社会历史的镜像,承载着中华民族的文化基因与价值观念,从元杂剧的“本色当行”到明清传奇的“文采派”“本色派”争鸣,再到近现代戏曲的推陈出新,戏曲剧本始终在传承中创新,成为连接古今的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:戏曲剧本的结构有何特点?

A1:戏曲剧本结构因剧种和时代而异,元杂剧通常采用“四折一楔子”形式,每折用同一宫调的曲牌组成套曲,楔子为序幕;明清传奇则不拘折数,称为“出”,每出可独立成篇,且融合南曲与北曲,篇幅更长,京剧等地方戏剧本结构更灵活,一般分为“开场”“正场”“大轴”等,注重场次衔接与矛盾冲突的集中展现,语言上则唱词与念白结合,讲究“曲白相生”。

Q2:不同剧种的剧本在语言风格上有何差异?

A2:不同剧种的剧本语言受地域文化和方言影响显著,元杂剧语言质朴豪放,多用口语和北方方言,如关汉卿《窦娥冤》“地也,你不分好歹何为地;天也,你错勘贤愚枉做天”;明清传奇文辞华丽,讲究骈俪,如汤显祖《牡丹亭》“则为你如花美眷,似水流年”;京剧以“京白”(北京话)和“韵白”(韵律化的文言)结合,兼具通俗与典雅;地方戏如川剧、粤剧则融入方言俚语,更具地方生活气息,如川剧《滚灯》中方言的运用增强了喜剧效果。