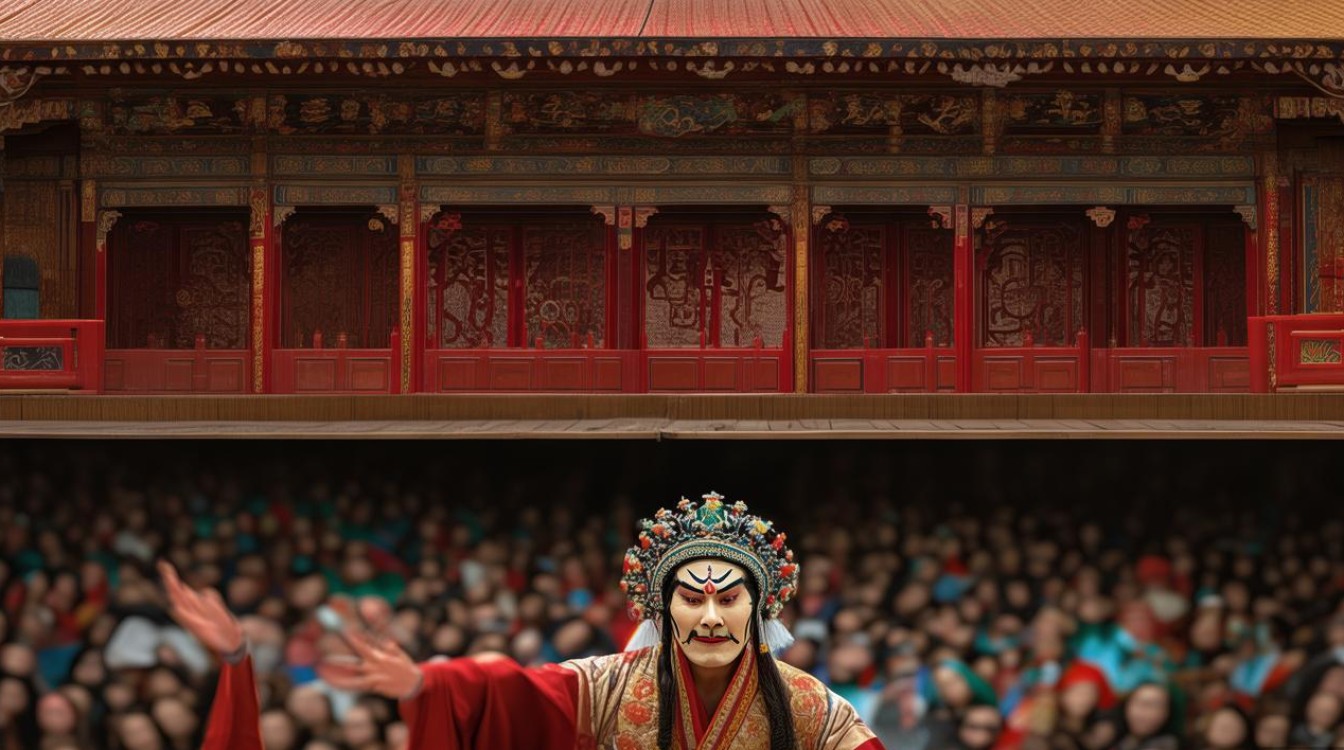

秦腔作为中国最古老的剧种之一,流行于西北地区,以高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演著称,而“卷席筒”作为秦腔传统剧目中的经典之作,不仅是西北家喻户晓的故事,更通过独特的道具运用和戏剧冲突,展现了秦腔艺术的独特魅力。《卷席筒》又名《白玉钿》《烧窑封宫》,其核心情节围绕“卷席筒”这一日常道具展开,讲述了善良的穷孩子张苍娃替嫂顶罪,最终真相大白、善恶有报的故事,既充满民间智慧,又饱含道德教化意义。

在秦腔表演中,“卷席筒”不仅是剧情的关键线索,更是演员塑造人物、推动情节的重要载体,剧中,张苍娃用卷席筒裹住嫂子送给他的银子,又因卷席筒被卷入杀人冤案,这一道具从“藏银”到“藏证”,再到“昭雪”的转折,巧妙串联起整个故事,演员通过卷席筒的“展开”“卷起”“抖动”等动作,配合秦腔特有的“欢音”“苦音”唱腔,将张苍娃的委屈、坚韧与嫂子的悔恨、感激展现得淋漓尽致,在张苍娃蒙冤受刑的唱段中,演员手握卷席筒跪地颤抖,卷席筒的褶皱随身体晃动,仿佛与他一同承受不公;而在真相大白时,卷席筒被猛地展开,象征枷锁的解除与冤屈的洗刷,道具与表演的融合增强了戏剧的感染力。

秦腔《卷席筒》的艺术特色,还体现在其对民间生活的真实反映与夸张表达的结合,剧中人物语言质朴直白,如张苍娃的唱词“卷席筒,卷席筒,卷住银子卷住穷”,既贴合穷苦人的身份,又通过重复的“卷”字强化了道具的象征意义,舞台布景虽简单,但一张席子、一桌一椅便能构建出草棚、公堂等场景,凸显了秦腔“以简驭繁”的美学追求,剧中“嫂子悔过”“张苍辞官”等情节,通过“卷席筒”的意象延伸,传递出“善有善报”“贫贱不移”的民间价值观,让观众在悲欢离合中感受道德的力量。

以下为秦腔《卷席筒》核心元素概览:

| 元素类别 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《卷席筒》《白玉钿》《烧窑封宫》 |

| 主要角色 | 张苍娃(善良穷孩)、嫂子(知错悔改)、县官(明镜高悬) |

| 关键道具 | 卷席筒(藏银、藏证、昭雪象征) |

| 核心情节 | 张苍娃替嫂顶罪→卷席筒成关键证物→真相大白→辞官归隐 |

| 主题思想 | 善恶有报、民间智慧、道德教化 |

| 艺术表现 | 道具与表演结合、“欢音”“苦音”唱腔转换、质朴语言与夸张表达结合 |

相关问答FAQs

Q1:秦腔《卷席筒》中,“卷席筒”这一道具如何推动剧情发展?

A1:“卷席筒”在剧中是核心叙事线索,起初,张苍娃用卷席筒裹住嫂子偷偷送来的银子,体现其善良与穷困;随后,因杀人案发生,卷席筒被误认为裹尸工具,成为陷害张苍娃的“证物”,推动剧情进入冲突高潮;真相大白时,卷席筒作为关键证据被展开,洗清张苍娃的冤屈,同时象征“善恶终有报”的主题,道具的“藏”与“展”直接关联剧情的“起”与“转”,成为串联故事的关键符号。

Q2:秦腔《卷席筒》的故事反映了哪些民间价值观?

A2:该剧主要反映了三方面民间价值观:一是“善有善报,恶有恶报”,张苍娃因善良替嫂顶罪,最终不仅沉冤得雪,还被封官,而陷害者受到惩罚;二是“贫贱不移”,张苍娃虽贫穷却坚守道义,拒绝贪腐,辞官归隐;三是“知错能改”,嫂子最初因自私引发事端,后幡然悔悟,主动承担罪责,体现了民间对道德救赎的认可,这些价值观通过通俗的故事传递,契合大众的伦理认知,具有强烈的教化意义。