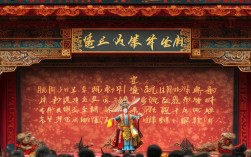

豫剧《刀劈杨藩》是传统豫剧武戏中的经典剧目,以唐代巾帼英雄樊梨花征西的故事为背景,聚焦樊梨花与西凉大将杨藩之间的情感纠葛与家国冲突,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和激昂的唱念做打,展现了忠义两全、保家卫国的主题,该剧作为豫剧“樊戏”的重要代表作之一,深受观众喜爱,其剧本结构严谨,冲突集中,既有历史的厚重感,又有民间传说的传奇色彩,充分体现了豫剧高亢激昂、粗犷豪放的艺术特色。

故事背景与人物关系

《刀劈杨藩》的故事发生在唐代薛仁贵征西之后,西凉国大将杨藩因与樊梨花曾有婚约(一说为樊梨花之父樊洪许亲),在樊梨花嫁与薛丁山后,怀恨兴兵,围困唐营,樊梨花作为唐军先锋,临危受命,与杨藩阵前交锋,二人既是战场上的对手,又因过往情谊陷入矛盾:杨藩以旧情相逼,劝樊梨花归顺西凉;樊梨花则以家国大义为重,拒绝诱惑,最终在多次交锋后,樊梨花认清杨藩的残暴与野心,在阵前将其刀劈,化解了唐军危机,彰显了巾帼英雄的胆识与气节。

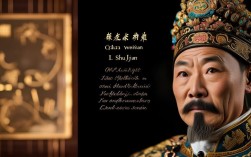

剧中核心人物性格鲜明:樊梨花英姿飒爽,武艺高强,深明大义,既有女性的柔情,更有统帅的果决;杨藩则勇猛骄横,因情生恨,最终沦为战争狂人,其悲剧性命运为剧情增添了张力;薛丁山作为樊梨花的丈夫,虽出场不多,但与樊梨花的夫妻情谊、共同抗敌的信念,构成了情感支线;樊洪、薛仁贵等配角的身份立场,进一步推动了矛盾冲突的升级。

剧本结构与核心情节

《刀劈杨藩》的剧本以“阵前对峙—情感交锋—生死决战”为主线,分为四场,每场聚焦关键冲突,层层递进,将人物命运与家国存亡紧密交织,以下为剧本主要场次及核心情节概览:

| 场次 | 主要情节 | 关键唱段/念白 |

|---|---|---|

| 第一场:杨藩兴兵 | 杨藩因樊梨花嫁薛丁山,愤而起兵,率西凉大军围困唐营,叫阵挑战,扬言要“踏平唐营,夺回樊梨花”。 | 杨藩(念白):“樊梨花,你既负我情,休怪我杨藩无情!今日定要让你后悔终身!” |

| 第二场:阵前对峙 | 樊梨花披挂上阵,与杨藩首次交锋,杨藩以旧情相劝,提及“昔日婚约”“父母之命”,试图动摇樊梨花;樊梨花则以“忠孝不能两全”“既嫁从夫”回应,表明立场。 | 樊梨花(唱):“杨藩休要将我劝,你可知我樊梨花心似铁石坚!薛郎待我恩义重,岂能为你再负前缘?” |

| 第三场:月下思量 | 樊梨花回营后,独对月色,内心陷入矛盾:想起与杨藩的过往情谊,又念及唐军安危、夫妻情分,最终以“大义为先”说服自己,坚定抗敌决心。 | 樊梨花(唱慢板):“月儿弯弯照营盘,往事历历在心间,曾记与杨藩少年伴,两小无猜情意绵,可叹他如今执迷不悟为哪般?我岂能为私情忘却家国天!” |

| 第四场:刀劈杨藩 | 次日阵前,杨藩再次挑战,言语愈发恶毒,甚至羞辱樊梨花,樊梨花忍无可忍,挺枪迎战,几回合后抓住破绽,手起刀落,将杨藩斩于马下,唐军士气大振,解了围困之危。 | 樊梨花(唱流水板):“杨藩狂言太欺人,休怪我梨花不留情!宝刀一劈恩义断,保我大唐河山平!” |

艺术特色与表演亮点

作为豫剧武戏,《刀劈杨藩》在艺术表现上充分展现了豫剧“文武兼备、唱做并重”的特点,其核心亮点可概括为以下三方面:

唱腔设计:情感与气势的交融

豫剧唱腔以高亢激昂、富有穿透力著称,《刀劈杨藩》中樊梨花的唱段根据剧情变化灵活运用不同板式:第二场与杨藩对峙时,采用“二八板”,节奏沉稳,字字铿锵,彰显其坚定立场;第三场月下独白时,转为“慢板”,旋律婉转,情感细腻,展现内心的矛盾与挣扎;第四场决战时,则用“流水板”和“飞板”,节奏由缓到急,字句短促有力,配合武打动作,将决战时的紧张气氛推向高潮,豫剧“豫东调”的明亮与“豫西调”的深沉在樊梨花的唱段中交替使用,既表现了人物刚柔并济的性格,也丰富了听觉层次。

武打场面:程式与写意的结合

该剧武戏分量极重,“刀劈杨藩”一场更是全剧高潮,豫剧武打讲究“真功夫”与“程式化”的统一:樊梨花的“趟马”(骑马动作)、“枪花”(枪术花样)等程式化表演,既展现了人物飒爽的英姿,又通过演员扎实的功底营造出战场氛围;与杨藩的对打则融入“翻跌”“鹞子翻身”等技巧,动作干净利落,节奏分明,尤其是最后的“劈刀”动作,配合锣鼓点“仓才仓才乙才仓”,将樊梨花的果决与杨藩的败亡刻画得淋漓尽致,武打中使用的“红缨枪”“大刀”等道具,通过演员的娴熟操控,在舞台上形成视觉冲击力,让观众仿佛置身真实的战场。

人物塑造:英雄气概与女性情怀的统一

樊梨花的塑造打破了传统女性“柔弱”的刻板印象,既有“花木兰替父从军”的忠孝,也有“穆桂英挂帅”的威猛,剧中通过“阵前对峙”展现其政治立场,通过“月下思量”流露其女性柔情,通过“刀劈杨藩”凸显其英雄气概,使人物形象立体丰满,而杨藩的塑造则具有悲剧色彩:他并非纯粹的“反派”,其起兵既有对爱情的执念,也有对西凉的责任,但因性格偏激、执迷不悟,最终走向毁灭,这种复杂性让人物更具讨论空间。

主题思想与文化内涵

《刀劈杨藩》表面是“英雄美人”的战争故事,深层则蕴含着丰富的传统文化价值:其一,是“忠义”观念的体现,樊梨花放弃个人情感,选择“保家卫国”,体现了儒家文化中“舍小家为大家”的忠义精神;其二,是女性意识的觉醒,作为女性统帅,樊梨花以实力赢得尊重,打破了“女子不如男”的性别偏见,展现了古代女性的力量与智慧;其三,是“家国同构”的伦理观,剧中将个人情感(樊梨花与杨藩、薛丁山的关系)与家国命运(唐与西凉的战争)紧密结合,强调个人对国家的责任,反映了传统文化中“家国一体”的价值取向。

相关问答FAQs

Q1:《刀劈杨藩》中樊梨花刀劈杨藩的情节有何象征意义?

A1:樊梨花“刀劈杨藩”的情节具有多重象征意义:从个人层面看,象征着樊梨花对过往情感的彻底告别,标志着她从“女儿”到“英雄”的身份转变;从社会层面看,象征着“正义”对“邪恶”的胜利,樊梨花代表保家卫国的正义力量,杨藩则象征因私欲挑起战争的破坏势力,二者的对决体现了“邪不压正”的价值观;从文化层面看,象征着女性在传统伦理中的“破局”——樊梨花以武力与决断打破了对女性的束缚,用行动证明女性同样可以肩负家国重任,这一情节成为传统戏曲中女性英雄主义的经典表达。

Q2:豫剧《刀劈杨藩》的武打设计如何体现“程式化”与“写实性”的统一?

A2:豫剧《刀劈杨藩》的武打设计在“程式化”与“写实性”的统一上独具特色:“程式化”体现在对传统武戏套路的运用,如“起霸”(出征前的整装动作)“走边”(侦察时的轻身动作)“对枪”等,这些程式化动作经过长期提炼,具有固定的节奏和规范,既展现演员的基本功,又形成戏曲独特的审美韵味;“写实性”则体现在对战场氛围的营造上,如通过“翻桌”“抢背”等技巧表现人物的躲闪与搏斗,通过锣鼓的快慢变化渲染紧张气氛,通过演员的眼神、表情传递情绪,让观众在“程式”中感受到“真实”的战斗场景,这种“程式为形,写实为神”的设计,既保留了豫剧武戏的传统特色,又增强了剧情的代入感,使武打场面既有“戏曲味”,又有“烟火气”。