一段豫剧名家陈大华先生收徒仪式的视频在网络上引发广泛关注,镜头中,古朴的戏曲唱腔与庄重的拜师礼交相辉映,不仅让戏迷重温了传统戏曲的魅力,更折射出非遗传承的鲜活生命力,陈大华先生是豫剧界德艺双馨的艺术家,师承豫剧大师常香玉先生,主攻闺门旦、花旦,其扮相端庄秀丽,唱腔婉转清亮,在《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目中塑造了深入人心的艺术形象,从艺六十余载,他始终致力于豫剧的传承与推广,此次收徒视频的传播,正是他“为往圣继绝学”的生动实践。

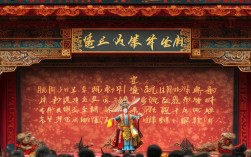

视频中,收徒仪式在郑州某戏曲艺术中心举行,现场布置古朴典雅,悬挂着“传承豫剧艺术,弘扬民族精神”的横幅,仪式伊始,十余名来自不同年龄段的学员身着素色练功服,向陈大华先生行三拜九叩大礼,以传统拜师礼表达对师父的敬意,陈大华先生身着深色中山装,神情庄重,逐一为徒弟们披上象征“入师门”的红色戏服,并赠送《豫剧唱腔选》《表演基础教程》等书籍及自己珍藏的戏本,寓意“技艺有源,传承有序”,仪式上,陈大华先生勉励徒弟们:“学戏先学做人,唱戏先唱品格,唯有扎根传统、敬畏艺术,才能让豫剧这棵老树发出新枝。”徒弟代表则发言表示,将以师父为榜样,刻苦钻研,不负师恩,让豫剧艺术薪火相传。

此次收徒视频之所以引发共鸣,不仅在于仪式本身的庄重感,更在于它揭示了豫剧传承的核心密码——“口传心授”的温度,在数字化时代,许多艺术形式通过线上课程快速传播,但戏曲技艺的传承却离不开面对面的言传身教,陈大华先生在视频中亲自示范水袖功的“抖、挑、扬、翻”要领,逐句纠正唱腔的“吐字归音”,这种“手把手”的教学方式,正是非遗传承中最珍贵的“活态基因”,视频中的学员既有戏曲专业的在校生,也有来自各行各业的爱好者,年龄跨度从18岁到45岁,体现了豫剧受众群体的年轻化与多元化,为传统艺术注入了新的活力。

陈大华艺术生涯与传承实践简表

| 项目 | 内容 |

|--------------|----------------------------------------------------------------------|

| 出生年份 | 1945年 |

| 师承 | 豫剧大师常香玉 |

| 主攻行当 | 闺门旦、花旦 |

| 代表剧目 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《拷红》等 |

| 艺术成就 | 国家一级演员,国家级非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人,获中国戏剧梅花奖 |

| 本次收徒时间 | 2023年10月 |

| 收徒人数 | 12名(含8名专业学员、4名业余爱好者) |

| 传承特色 | 强调“德艺双馨”,注重基本功训练与传统文化素养结合 |

更值得关注的是,收徒视频的传播方式本身也体现了传统与现代的融合,视频由学员自发剪辑上传至短视频平台,配以“豫剧传承有新人”“陈大华收徒仪式太震撼”等话题标签,累计播放量突破500万次,评论区中,年轻网友留言“第一次被戏曲仪式感动”“想跟着学唱《花木兰》选段”,这种“仪式感+新媒体”的传播模式,让原本局限于戏迷圈层的传承活动走向大众视野,为非遗传承提供了新的思路,正如陈大华先生所言:“戏曲不是老古董,只要用心讲好故事,年轻人自然会喜欢。”

从舞台上的“角儿”到讲台上的“师父”,陈大华先生用一生践行着对豫剧的热爱与坚守,这段收徒视频不仅是一次简单的拜师仪式,更是一场生动的非遗公开课,它让我们看到:当传统技艺遇上现代传播,当老艺术家的匠心遇见年轻人的热爱,豫剧这朵中原大地的艺术之花,必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

问:陈大华老师在收徒时对学员有哪些具体要求?

答:陈大华老师强调“德艺双馨”,对学员的要求主要包括三方面:一是品德端正,尊师重道,有吃苦耐劳的精神;二是热爱豫剧艺术,对戏曲文化有基本认同,愿意长期投入时间学习;三是具备一定的基础条件,如嗓音条件、身体柔韧性等(非专业学员可放宽要求,但需有强烈的学习意愿),他曾表示:“收徒不是选‘明星苗子’,而是找‘传承火种’,只要真心喜欢,肯下苦功,都愿意倾囊相授。”

问:豫剧师徒制在当代传承中面临哪些挑战?如何应对?

答:豫剧师徒制在当代传承中主要面临三方面挑战:一是学艺周期长、见效慢,与快节奏的现代生活产生冲突,年轻人难以坚持;二是传承断层风险,老艺术家逐渐减少,年轻传承人数量不足;三是市场化冲击,戏曲演出市场萎缩,师徒传承的经济支持有限,应对措施包括:创新传承模式,结合短视频、线上课程等现代手段扩大传播;加强校园戏曲教育,培养青少年兴趣;政府和社会力量加大对非遗传承的扶持,为师徒提供学习与实践的平台,让“老手艺”在新时代焕发新生。