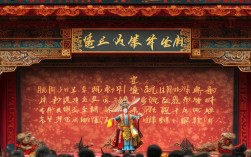

河南豫剧《杜鹃山》作为现代革命题材的经典剧目,自诞生以来便以其鲜明的时代特色、深刻的思想内涵与浓郁的豫剧韵味,成为中国戏曲史上的重要作品,该剧改编自同名京剧,由河南豫剧院一团于20世纪60年代移植改编,由著名豫剧表演艺术家唐喜成、阎立品、吴碧波等主演,讲述了1928年湖南桂东农民自卫军在共产党人柯湘领导下,与国民党反动派及内部叛徒展开艰苦斗争,最终走上井冈山与红军会师的故事,生动诠释了“只有共产党才能救中国”的深刻主题。

剧情以杜鹃山农民自卫军的成长历程为主线,展现了旧式农民武装在党的指引下逐渐蜕变为革命军队的过程,主角雷刚是农民自卫军的领袖,勇猛但缺乏政治远见,攻打杜鹃山失利后受伤,被共产党人柯湘所救,柯湘的到来不仅为队伍带来了军事上的指导,更带来了先进的思想火种,她通过耐心教育,纠正了雷刚“只报私仇不问阶级”的狭隘观念,帮助队伍树立“为穷人打天下”的革命理想,队伍中的内奸温其久暗中勾结地主武装,企图叛变投敌,柯湘沉着应对,识破阴谋,最终与雷刚并肩作战,彻底粉碎了敌人的进攻,带领队伍奔赴井冈山,剧中柯湘的坚定信念、雷刚的觉醒转变、温其久的阴险狡诈,共同构成了跌宕起伏的戏剧冲突,使故事既紧张激烈又感人至深。

在艺术表现上,豫剧《杜鹃山》大胆突破传统戏曲的程式化束缚,将现代革命题材与豫剧的唱腔、表演、音乐完美融合,形成了独特的艺术风格,唱腔设计上,既保留了豫剧高亢激越、朴实豪放的梆子腔特色,又根据人物情感和剧情需要创新板式,如柯湘的核心唱段《家住安源》,以舒缓的二八板抒发身世与理想,情感深沉而坚定;《乱云飞》则运用紧拉慢唱的垛板,展现她在危急关头的沉着与智慧,唱腔跌宕起伏,极具感染力,表演上,演员们将传统戏曲的身段功与现代生活化的动作相结合,如雷刚的持枪格斗、柯湘的指挥调度,既符合人物身份,又增强了舞台的真实感,音乐伴奏方面,在保持板胡、梆子等传统乐器的基础上,适时加入小提琴、长笛等西洋乐器,丰富了音乐层次,更好地烘托了革命斗争的宏大氛围。

| 艺术元素 | 传统豫剧特点 | 《杜鹃山》创新之处 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以程式化板式为主,如慢板、二八板,多表现历史人物或才子佳人 | 根据革命人物情感设计板式组合,如柯湘唱段融合二八板与流水板,既有抒情性又有斗争性 |

| 表演 | 重虚拟化程式,如“趟马”“圆场”等,表现古代生活场景 | 融入现代生活动作,如持枪、攀爬、匍匐前进等,武打戏结合传统把子功与现代战斗技巧 |

| 音乐 | 以文场(板胡、二胡)与武场(梆子、锣鼓)为主,节奏鲜明 | 加入西洋乐器配器,增强音乐表现力,如用铜管乐表现战斗场面,弦乐烘托悲壮情感 |

| 题材 | 多以历史演义、民间传说、才子佳人为主,反映传统伦理道德 | 开创现代革命题材先河,聚焦工农革命,塑造无产阶级英雄形象 |

《杜鹃山》的成功不仅在于艺术上的创新,更在于其对时代精神的深刻把握,该剧通过农民武装的蜕变,揭示了旧式农民自发斗争的局限性,展现了党的领导是革命胜利的根本保证,柯湘这一形象突破了传统戏曲中“才子佳人”“王侯将相”的框架,成为豫剧舞台上第一位成熟的无产阶级女英雄形象,她的坚定、智慧、无私感染了无数观众,也推动了豫剧现代戏的发展,该剧自首演以来,历经多次复排,成为河南豫剧院的保留剧目,其经典唱段至今仍在舞台上广为传唱,成为几代中国人的集体记忆。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《杜鹃山》中的柯湘形象与传统戏曲女性角色有何不同?

A1:传统戏曲女性角色多为“才子佳人”中的大家闺秀(如崔莺莺)、忠贞烈女(如赵五娘)或神怪精灵(如白素贞),其性格特征多围绕“温婉”“贤淑”“刚烈”等传统伦理观念展开,且身份多为贵族、平民或虚构神灵,而柯湘是现代革命背景下的共产党人,身份是农民自卫军的领导者,其核心特质是“革命性”——她既有女性的细腻与温情(如对受伤战士的关怀),更有革命者的坚定与果敢(如面对叛徒时的毫不妥协),她的行为逻辑不再是“三从四德”或个人情感,而是为阶级解放而斗争,这一形象彻底突破了传统戏曲女性角色的局限,成为无产阶级英雄的典型代表,具有鲜明的时代特征和思想高度。

Q2:豫剧《杜鹃山》为何能成为跨越时代的经典?

A2:其经典性主要体现在三方面:一是题材的普适性与时代性,故事聚焦“农民如何走向革命”这一核心命题,既反映了特定历史时期的斗争,又揭示了“只有跟着共产党走才能获得解放”的普遍真理,引发不同时代观众的共鸣;二是艺术的创新性与融合性,在保留豫剧梆子腔、表演程式等传统精髓的基础上,大胆吸收现代音乐、舞蹈元素,使革命题材既有戏曲韵味又有时代气息,满足了观众的审美需求;三是人物的鲜活性与感染力,柯湘的坚定、雷刚的觉醒、温其久的阴险,个个形象立体,情感真实,尤其是经典唱段的传唱,让剧目超越了舞台,成为文化符号,这些因素共同作用,使《杜鹃山》历经半个多世纪仍具有强大的艺术生命力。