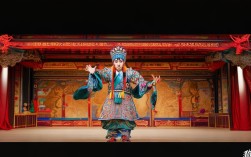

赣剧作为江西地方戏曲的重要代表,其历史脉络可追溯至数百年前,远比被誉为“国粹”的京剧更为悠久,要厘清这一历史事实,需从两者的起源、形成时间及发展脉络入手,通过具体的历史节点和艺术特征对比,方能清晰展现赣剧深厚的历史底蕴。

赣剧的历史根基源于元代盛行的弋阳腔,弋阳腔发源于江西弋阳,是中国戏曲声腔中“高腔”系统的鼻祖,其历史可追溯至元末明初,据明代汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》记载,弋阳腔“其节以鼓,其调喧”,以“一众众”的帮腔形式、高亢激越的唱腔风格,迅速传播至江南各省,成为明代影响最广的声腔之一,弋阳腔在发展过程中,不断吸收江西本地的民间音乐、说唱艺术,逐渐形成了具有鲜明地方特色的戏曲雏形——这便是赣剧的早期形态,到了清代,弋阳腔进一步融合了昆腔、高腔、弹腔等多种声腔,在江西境内形成了以南昌、饶州(今上饶)、抚州为中心的多个支派,如饶河班、广信班等,这些班社频繁演出于城乡,剧目涵盖历史故事、民间传说,艺术表现力日益丰富,标志着赣剧作为一个独立剧种的逐渐成熟。

相比之下,京剧的形成时间则晚得多,京剧的前身为“徽调”,主要形成于清代乾隆年间(18世纪末),1790年,为庆祝乾隆帝八十寿辰,安徽的四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)进京献艺,徽调以其二黄腔为主,融合汉调(西皮)、昆腔、梆子腔等声腔,逐渐在北京扎根,道光、咸丰年间(19世纪中叶),程长庚、余三胜、张二奎等艺人进一步融合徽、汉两调,吸收昆曲、秦腔 elements,形成了以西皮、二黄为主体的“皮黄腔”,标志着京剧的正式形成,从时间节点看,弋阳腔(赣剧核心声腔)起源于元末明初(14世纪),而京剧形成于19世纪中叶,两者相差近五百年;即便从赣剧作为独立剧种成熟的清代中期(18世纪)算起,也比京剧的形成早了数十年。

从艺术传承与地域影响来看,赣剧的历史地位同样更为突出,弋阳腔作为“百戏之祖”,不仅直接孕育了赣剧,还对后世诸多地方戏曲产生了深远影响,如湘剧、川剧、婺剧等,都曾吸收弋阳腔的声腔和表演形式,而京剧虽在清代后期迅速发展,成为全国性剧种,但其形成本身就是融合多地声腔的结果,并非单一声腔的直接延续,赣剧在江西本土的发展从未中断,从明清时期的民间班社到近代的专业剧团,始终保持着旺盛的生命力,其剧目如《梁祝》《白蛇传》《牡丹亭》(弋阳腔本)等,历经数百年传承,至今仍活跃在舞台上。

为更直观地对比两者的历史差异,可参考下表:

| 对比维度 | 赣剧 | 京剧 |

|---|---|---|

| 核心声腔起源 | 元代弋阳腔(14世纪) | 清代徽调、汉调(18世纪末) |

| 形成时间 | 清代中期(18世纪) | 清代中后期(19世纪中叶) |

| 主要声腔融合 | 弋阳腔、昆腔、高腔、弹腔 | 皮黄腔(西皮、二黄)、昆腔、梆子腔 |

| 地域影响 | 源于江西,辐射江南及全国多地 | 形成于北京,后发展为全国性剧种 |

| 代表性早期剧目 | 《珍珠记》《卖水记》《花蝴蝶》 | 《定军山》《贵妃醉酒》《四郎探母》 |

无论是从核心声腔的起源时间、剧种的正式形成阶段,还是从艺术传承的延续性和地域影响的深度来看,赣剧的历史都比京剧早得多,这一事实不仅揭示了江西戏曲文化的悠久传统,也体现了中国戏曲“百花齐放、多元一体”的发展格局,赣剧作为弋阳腔的直接继承者,其高亢激越的唱腔、丰富的地方特色,以及数百年未曾断代的艺术传承,堪称中国戏曲史上的“活化石”,值得我们珍视与传承。

FAQs

-

问:赣剧和京剧的主要艺术特点有何不同?

答:赣剧以弋阳腔为基础,唱腔高亢激越,善用“帮腔”(众人齐唱),表演风格粗犷质朴,贴近民间生活,剧目多取材于历史传说和民间故事;京剧则以皮黄腔(西皮、二黄)为主,唱腔婉转华丽,程式化表演(如唱、念、做、打)高度成熟,行当分工(生、旦、净、丑)细致,更注重舞台的综合性和艺术性。 -

问:赣剧在当代的传承现状如何?

答:赣剧作为国家级非物质文化遗产,近年来受到政府和社会的重视,江西省赣剧院等专业团体通过进校园、举办展演、创新剧目(如《牡丹亭》青春版)等方式吸引年轻观众;江西多地开设了赣剧传习所,培养青年演员,推动传统艺术的现代化传承,努力让这一古老剧种焕发新的生机。