豫剧,作为中原大地孕育的戏曲瑰宝,承载着河南千年的历史文脉与民俗风情,其艺术特质中一个鲜明的核心便是“大”,这个“大”并非简单的规模宏大,而是涵盖了历史底蕴的深厚、艺术格局的开阔、表演风格的豪迈、题材内容的广博以及文化影响的深远,共同构成了豫剧独树一帜的艺术品格与精神气度。

历史底蕴之“大”:从民间土壤到百年传承

豫剧的“大”,首先植根于其悠久的历史与深厚的文化积淀,其起源可追溯至明末清初中原地区的民间歌舞、说唱艺术,如“汴梁腔”“河南梆子”等,这些质朴的艺术形式在黄河流域的沃土上相互融合,逐渐形成了梆子腔的雏形,清代中后期,豫剧已在河南各地广泛流传,形成了以开封为中心的“祥符调”、以洛阳为中心的“豫西调”、以商丘为中心的“豫东调”等不同流派,各流派在声腔、表演上既相互借鉴又各具特色,共同构建了豫剧多元一体的艺术体系。

从田间地头的草台班子到城市戏园的专业舞台,豫剧始终扎根民间,与百姓生活息息相关,它既是节庆庙会的重要娱乐形式,也是民众情感宣泄、伦理教化的载体,传统剧目《秦香莲》《三上轿》等,通过普通人的悲欢离合折射社会百态,引发观众共鸣,新中国成立后,豫剧在“推陈出新”方针指引下迎来发展高峰,常香玉、陈素真、崔兰田、阎立品、桑振君等一代宗师创立的“五大名旦”流派,将豫剧的艺术表现力推向新高度,使其成为河南乃至全国最具影响力的地方剧种之一,这种从民间自发到自觉传承、从地方戏到国家级非遗的发展历程,体现了豫剧历史底蕴的“大”——它不是孤芳自赏的阳春白雪,而是与民众命运紧密相连的文化活化石。

艺术格局之“大”:声腔、行当与舞台的包容并蓄

豫剧的艺术格局之“大”,体现在其声腔体系的丰富性、行当分工的完备性以及舞台呈现的综合性上,在声腔方面,豫剧以梆子腔为基础,融合了高亢激越的豫东调与深沉委婉的豫西调,形成了“刚柔并济、悲喜交融”的独特风格,豫东调多用假声,唱腔奔放有力,擅长表现英雄豪杰或慷慨悲壮的情感;豫西调则以真声为主,唱腔质朴细腻,适合表现闺阁女子或深沉哀婉的情节,两种声腔的融合,使豫剧既能驾驭《花木兰》的英姿飒爽,也能演绎《秦雪梅》的哀婉动人,艺术表现力覆盖广阔的情感光谱。

行当分工上,豫剧生旦净丑行当齐全,各具特色。“生行”包括老生(如《辕门斩子》中的杨延昭)、小生(如《西厢记》中的张君瑞)、武生(如《林冲夜奔》中的林冲),表演讲究“唱念做打”的有机结合;“旦行”是豫剧的核心,分青衣(如《秦香莲》中的秦香莲)、花旦(如《红娘》中的红娘)、闺门旦(如《桃花庵》中的陈妙常)、彩旦(如《卷席筒》中的苍娃嫂)等,尤其以“常派”(常香玉创立)的刚健、“陈派”(陈素真创立)的细腻、“崔派”(崔兰田创立)的悲情、“阎派”(阎立品创立)的婉约、“桑派”(桑振君创立)的俏丽,形成“旦角争艳”的繁荣景象;“净行”以“黑头”最具特色,如《包青天》中的包拯,唱腔浑厚有力,表演威严肃穆,展现出“大丈夫”的豪迈气概;“丑行”则通过幽默诙谐的语言和动作,为严肃的剧情增添生活气息,如《七品芝麻官》中的唐成,以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的台词深入人心。

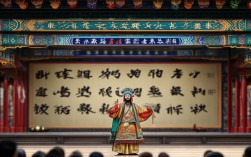

舞台呈现上,豫剧善于运用夸张的程式化动作与民间艺术元素,形成“大场面、大气魄”的视觉效果。《穆桂英挂帅》中的“捧印”一折,穆桂英通过台步、水袖、眼神的配合,展现从犹豫到坚定的心理转变,舞台调度简洁而富有张力;《朝阳沟》则将豫西的田园风光融入布景,演员的唱念做打贴近生活,营造出“接地气”的乡土氛围,这种既遵循戏曲程式又融入民间智慧的艺术处理,使豫剧的舞台格局兼具“写意”与“写实”的双重魅力。

表演风格之“大”:豪迈质朴与深情内敛的统一

豫剧的表演风格之“大”,集中体现为“豪迈中见细腻,质朴中藏深情”,作为中原文化的艺术载体,豫剧深受黄河文明的影响,形成了“以情带声、声情并茂”的表演特质,其唱腔高亢激越,如黄河奔腾般充满力量,却又能在激昂中融入细腻的情感转折,常香玉大师“先有情、后有腔”的演唱理念,正是这种风格的集中体现,在《花木兰》中,“刘大哥讲话理太偏”的唱段,通过流畅的旋律和富有感染力的吐字,将花木兰替父从军的决心与对女性命运的不公交织在一起,既有巾帼不让须眉的豪迈,也有女儿家的柔情,展现出“大”的情感张力。

表演动作上,豫剧讲究“脱胎于生活,提炼于艺术”,表现骑马有“趟马”程式,表现划船有“荡舟”动作,这些动作源于劳动人民的生活实践,经过艺术加工后,既生动传神又具有舞蹈美感,豫剧演员注重“眼神”的运用,通过眼神的细微变化传递复杂情感,如《秦雪梅》中“吊孝”一折,秦雪梅通过悲戚的眼神与颤抖的身段,将失去未婚夫的痛楚表现得淋漓尽致,无需过多台词,便能引发观众共鸣,这种“以形传神、形神兼备”的表演,使豫剧的风格既有“大刀阔斧”的豪放,也有“润物无声”的细腻,刚柔并济,独具魅力。

之“大”:从历史传奇到时代生活的广阔视野 之“大”,表现为其对历史、现实、神话、民间传说的全方位覆盖,深刻反映了不同时期的社会风貌与人民心声,传统剧目中,既有《封神榜》《岳飞传》等历史演义,展现家国情怀与英雄气概;也有《白蛇传》《牛郎织女》等神话传说,寄托民众对美好生活的向往;还有《卷席筒》《三哭殿》等民间故事,通过善恶褒贬传递伦理道德,这些题材或宏大壮阔,或细腻婉转,共同构成了豫剧丰富的剧目宝库。

现代戏创作是豫剧题材之“大”的集中体现,新中国成立后,豫剧工作者深入生活,创作出一批反映时代精神的优秀现代戏,如《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》等。《朝阳沟》通过城市知青银环与农村恋人栓保在朝阳沟的劳动生活,展现了社会主义新农村的新面貌与青年人的成长,唱段“咱两个在学校整整三年”至今广为传唱;《李双双》则以农村妇女李双双带头参加集体劳动的故事,歌颂了新社会女性的奉献精神,这些剧目将戏曲艺术与时代主题紧密结合,使豫剧从“历史的镜子”成为“时代的号角”,题材的广度与深度得到极大拓展。

文化影响之“大”:从中原腹地走向世界舞台

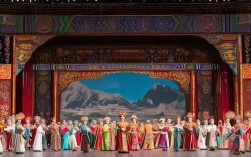

豫剧的文化影响之“大”,不仅体现在其广泛的受众群体与深厚的群众基础,更在于其作为中原文化的重要符号,向世界展现了中国传统文化的魅力,在河南,豫剧是“乡音”,无论是城市剧院还是乡村戏台,都能看到观众熟悉的身影;在全国,豫剧与京剧、越剧等剧种并驾齐驱,经典剧目多次进京演出,受到各地观众喜爱;在国际上,豫剧通过文化交流走向世界,1958年《花木兰》赴欧洲演出,常香玉的唱腔征服了外国观众,被誉为“东方的咏叹调”;21世纪以来,豫剧版《程婴救孤》《清风亭》等剧目赴美国、加拿大等国演出,引发海外观众对中国传统戏曲的关注。

豫剧的“大”,还体现在其对文化传承与创新的引领作用,从常香玉为抗美援朝捐献“香玉剧社号”飞机,到当代豫剧工作者通过青春版、豫剧+现代科技(如豫剧电影、VR演出)等方式吸引年轻观众,豫剧始终在坚守传统与拥抱创新之间寻找平衡,展现出强大的生命力,这种“守正创新”的精神,使其成为中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的典范。

豫剧“大”的艺术特质对比表

| 对比维度 | 豫剧的体现 | 其他剧种对比(以京剧、越剧为例) |

|---|---|---|

| 声腔特点 | 梆子腔为基础,豫东调高亢、豫西调深沉,刚柔并济,情感表达直接热烈。 | 京剧以西皮、二黄为主,旋律复杂,讲究“字正腔圆”;越剧以清唱为主,婉转柔美,抒情性强。 |

| 表演风格 | 质朴粗犷,贴近生活,注重“以情带声”,动作夸张中见真实,如“黑头”的威严、“花旦”的灵动。 | 京剧程式严谨,讲究“唱念做打”的规范,如“兰花指”“台步”等动作高度规范化;越剧表演细腻柔美,多才子佳人题材。 |

| 题材范围 | 涵盖历史演义、神话传说、现代生活等,尤其以现代戏成就突出,如《朝阳沟》《李双双》。 | 京剧侧重历史演义、宫廷生活、英雄传奇;越剧多才子佳人、民间爱情题材,题材相对集中。 |

| 受众基础 | 扎根中原,辐射全国,群众基础广泛,从城市到乡村均有受众,被誉为“河南人的乡音”。 | 京剧为“国剧”,受众遍布全国及海外;越剧主要流行于江浙沪地区,受众相对集中于南方。 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧的“大”与其他剧种的“大”有何不同?

A1:豫剧的“大”更多体现为“接地气”的广博与豪迈,其艺术风格源于中原民间文化,声腔高亢、表演质朴,题材贴近生活,与普通民众的情感共鸣强烈;而京剧的“大”更多表现为“程式化”的严谨与大气,作为“国剧”,其艺术体系高度规范化,更侧重宫廷、历史等宏大叙事;越剧的“大”则体现在“婉约化”的细腻与柔美,以才子佳人的爱情故事为主,情感表达含蓄细腻,三者之“大”各有特色,共同构成了中国戏曲的多元格局。

Q2:豫剧如何在当代传承其“大”的艺术特色?

A2:豫剧的当代传承主要通过“守正创新”实现:“守正”即坚守梆子腔的核心声腔、质朴的表演风格与贴近生活的题材传统,如复排《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目,保留原汁原味的艺术精髓;“创新”则包括创作反映时代的新编现代戏(如《焦裕禄》《红旗渠》)、探索青春版豫剧吸引年轻观众、运用现代科技(如直播、短视频、VR技术)拓宽传播渠道,以及推动豫剧进校园、进社区,培养年轻受众,通过传统与现代的结合,豫剧在保持“大”的艺术特色的同时,不断焕发新的生命力。