戏曲的“慢”,常常让习惯了快节奏现代生活的观众感到不适应:一句唱腔能拖半分钟,一个转身要走十步台,一段念白要停顿三次,但若细究其里,这种“慢”并非拖沓,而是戏曲作为传统舞台艺术,在漫长历史中形成的独特美学表达与文化密码,它既是写意美学的载体,是程式化技艺的展示,是情感深度的沉淀,更是与观众“共情”的桥梁。

写意美学的内在要求:“慢”是“形”与“神”的协奏

戏曲从不追求对现实生活的机械复制,而是以“写意”为核心,通过“以形传神”的方式,让观众透过有限的舞台动作,想象无限的情境与情感,这种美学追求,决定了戏曲必须“慢”。

比如京剧《贵妃醉酒》中,杨玉环的“卧鱼”动作:演员需缓缓下腰,头颈靠近花盆,同时嗅闻花香,整个过程持续近十秒,若按现实逻辑,嗅花香只需一瞬,但戏曲的“慢”是在放大人物的内心——此时的杨玉环并非单纯赏花,而是借花香排遣被唐明皇冷落的失落,通过缓慢的动作,让观众看清她眼神中的迷茫与强颜欢笑,这种“慢”,是让“形”服务于“神”,让观众有时间捕捉角色细腻的心理变化。

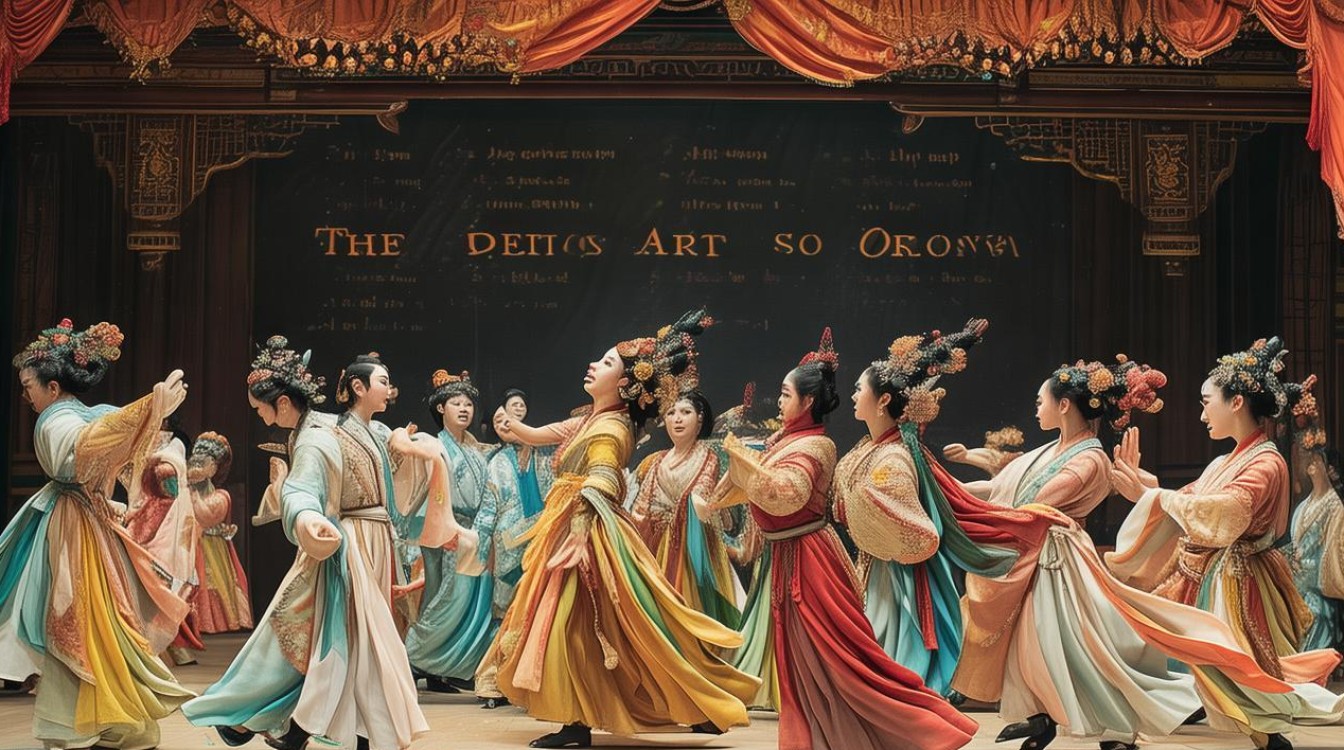

再如《牡丹亭·游园》中杜丽娘的“水袖”:双手轻柔翻飞,脚步缓缓挪移,唱腔“原来姹紫嫣红开遍”的每个字都带着拖腔,这里的“慢”,不是为了拖延时间,而是将少女初春时节的懵懂、对美好生活的向往,通过身体的韵律慢慢“流淌”出来,若加快节奏,这种含蓄而深沉的情感便会失去韵味,变成直白的情绪宣泄。

程式化技艺的必然呈现:“慢”是“功”与“艺”的沉淀

戏曲的表演体系被称为“程式化艺术”,即每个动作、唱腔都有固定的规范,这些规范是演员经过数年甚至数十年苦练的结果,而“慢”,正是程式化技艺得以精准展示的前提。

以京剧的“唱”为例,不同板式对应不同节奏:“慢板”一板三眼(4/4拍),每分钟约60拍;“原板”一板一眼(2/4拍),每分钟约90拍;“快板”有板无眼(1/4拍),每分钟可达180拍,即便是最快的“快板”,也需在“慢”的基础上训练——演员从小练习“喊嗓”“吊嗓”,从最低音到最高音,从最慢的“慢板”到最快的“快板”,节奏的“慢”是为了让气息、发声、咬字更扎实,没有“慢”的积累,就无法驾驭“快”的爆发,更谈不上在快慢变化中展现人物情绪的起伏。

再看“做”功中的“台步”,老生抬脚需先“亮靴底”,旦角“碎步”要脚跟不着地,花脸“踱步”需显威严,这些动作若快,便会显得浮夸、潦草;唯有慢,才能让观众看清身体的控制力,体会角色的身份与性格,比如梅兰芳在《霸王别姬》中扮演虞姬,其“剑舞”的慢动作:每个转身、每次剑花的翻转,都如行云流水,既展示了他“圆、顺、美”的表演风格,也凸显了虞姬内心的悲凉与决绝,这种“慢”,是演员“台上一分钟,台下十年功”的直接体现,是技艺沉淀后的从容。

情感抒发的深度铺垫:“慢”是“情”与“境”的交融

戏曲的叙事逻辑不同于现代影视的“线性推进”,它更注重“情绪优先”,一件简单的事,可能通过大段的唱腔、反复的动作来铺陈,这种“慢”的本质,是为了让观众沉浸在情感的“场”中,与角色共悲欢。

比如越剧《梁山伯与祝英台》中的“楼台会”,两人从相认到诀别,唱腔长达二十分钟,没有激烈的冲突,没有快速的情节推进,只有反复的倾诉与叹息:梁山伯的“贤妹妹,我想你”一句,拖腔婉转,每个字都带着颤抖;祝英台的“梁哥哥,我恨你”,则咬字轻柔,却藏着无尽的委屈,这种“慢”,让观众有时间体会两人“相爱却不能相守”的痛苦,感受封建礼教下爱情的脆弱,若加快节奏,情感便会“浮”在表面,无法真正触动人心。

即便是“武戏”,也有“慢”的讲究,长坂坡》中赵云“救阿斗”的“趟马”:演员通过缓慢的勒马、转身、望城等动作,展现赵云在万军之中寻找刘备家眷的紧张与焦急,这里的“慢”,不是拖沓,而是通过节奏的“反差”,为后续的“开打”积蓄张力——当慢动作突然转为快速的翻腾、对打时,观众更能感受到战斗的激烈与赵云的勇猛。

文化传统的节奏惯性:“慢”是“古”与“今”的对话

戏曲诞生于农业社会,古人的生活节奏本就“慢春耕、夏耘、秋收、冬藏”,这种生活节奏潜移默化地影响了艺术的审美,戏曲的“慢”,本质上是对农业社会“慢生活”的艺术化提炼,是传统文化“中庸”“含蓄”精神的体现。

在古代,戏曲是大众娱乐的主要形式,观众没有“快节奏”的需求——他们愿意花一下午听一场《霸王别姬》,不是为了“知道发生了什么”,而是为了“感受那种氛围”,演员的“慢”,给了观众“品”的时间:品唱腔的婉转,品动作的讲究,品人物的情感,这种“慢”的互动,让观众从“被动观看”变为“主动参与”,用自己的生活经验去填充舞台上的“留白”。

即便到了今天,戏曲的“慢”依然具有独特价值,在信息爆炸、节奏飞快的现代社会,戏曲的“慢”像一面镜子,照见了我们丢失的“耐心”与“专注”,它提醒我们:有些情感,需要慢慢体会;有些美感,需要慢慢发现;有些文化,需要慢慢传承。

戏曲“慢”的艺术功能对比

| 元素 | “慢”的表现 | 艺术功能 |

|---|---|---|

| 表演程式 | 卧鱼、水袖、台步等动作的缓慢展开 | 展示演员功底,通过身体细节传递角色心理与身份 |

| 音乐唱腔 | 慢板、拖腔、长音的运用 | 抒发深沉情感,让旋律在时间中流淌,增强音乐的感染力 |

| 叙事节奏 | 情节推进缓慢,注重情绪铺陈而非冲突爆发 | 引导观众沉浸式体验,感受人物情感的细微变化,强化主题的深刻性 |

| 观众接受 | 允许观众“品”,而非“看” | 构建演员与观众的共情桥梁,让观众通过想象参与舞台情境的创造 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲的慢节奏会不会让现代观众失去兴趣?

A:确实,现代观众习惯了短视频、快节奏影视的“信息轰炸”,初看戏曲可能会觉得“拖”,但戏曲的“慢”并非“无意义”,而是“有内涵”——它需要观众静下心来,去感受程式化动作背后的技艺、唱腔旋律中的情感、叙事节奏里的深意,越来越多的年轻观众开始“慢下来”欣赏戏曲:他们通过了解《贵妃醉酒》中卧鱼的历史渊源,体会杨玉环的复杂心境;通过聆听《牡丹亭》的唱腔,感受中国传统文化的诗意,戏曲的“慢”,不是与现代观众对立的“障碍”,而是引导他们进入传统美学之门的“钥匙”。

Q2:为什么戏曲不能像话剧那样加快节奏?

A:话剧与戏曲分属不同的艺术体系,美学基础完全不同,话剧以“写实”为核心,追求对现实生活的真实再现,因此节奏较快,通过对话和动作快速推进情节、塑造人物,而戏曲以“写意”为核心,所有表演都是“象征性”的——比如演员摇动船桨,不代表真的在划船,而是象征“行船”;演员甩动马鞭,不代表真的骑马,而是象征“策马”,这种“象征性”决定了戏曲必须“慢”:慢的动作让观众能看清“象征”的细节,慢的唱腔让观众能体会“象征”的情感,若强行加快节奏,戏曲的“写意”之美便会消失,变成“话剧加唱”,失去其独特的艺术魅力。