丝弦戏作为我国北方重要的地方戏曲剧种,以“唱腔高亢激越、表演细腻传神”著称,尤以河北为中心,流行于山西、内蒙古等地,2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,在丝弦戏的传承与发展历程中,专业杂志扮演了不可或缺的角色——它们既是史料沉淀的载体,也是艺术探讨的园地,更是连接传统与现代的桥梁,这些经典杂志通过系统整理剧目、深度剖析艺术、记录艺人风采,为丝弦戏的存续与传播构建了坚实的文献基础。

戏曲丝弦剧经典杂志的概况与历史脉络

丝弦戏相关杂志的创办与时代背景紧密相连,20世纪中后期,随着地方戏曲保护意识的觉醒,一批聚焦丝弦戏的专业刊物应运而生,其中最具代表性的包括《大舞台》(河北,1959年创刊)、《戏曲艺术》(中国戏曲学院学报,1976年创刊)、《中国戏曲》(中国艺术研究院主办,1957年创刊)等,虽非 solely 专注丝弦戏,但均开辟了剧种研究专栏,成为丝弦戏研究的重要阵地,河北地方文化部门也曾编印内部资料性刊物,如《丝弦艺术通讯》,专门刊载丝弦戏的剧目整理、演出动态和艺人访谈,为小剧种保护提供了精准支持。

这些杂志的创刊初衷,既是对“戏以人传、人以戏存”传统的延续,也是对戏曲艺术科学化、系统化探索的尝试,在内容上,它们涵盖了丝弦戏的历史源流、音乐唱腔、表演技艺、剧目整理、传承保护等多个维度,形成了“史料+理论+实践”的立体化内容体系。

经典杂志的核心内容与价值体现

(一)史料整理:抢救濒危的“活态记忆”

丝弦戏的经典杂志首要价值在于对历史资料的抢救性整理,早期丝弦戏多靠口传心授,剧本、唱腔、表演程式等鲜有文字记载,杂志通过采访老艺人、挖掘抄本、整理口述史等方式,将濒临失传的艺术成果固化下来。《大舞台》曾于20世纪80年代连载《丝弦戏传统剧目选》,收录了《空城计》《李天保吊孝》《花烛恨》等20余部经典剧目的完整剧本,并附有详细的舞台提示和唱腔谱例;而《戏曲艺术》则刊载了《丝弦戏“娃娃腔”考源》《论丝弦戏锣经的伴奏特点》等论文,对丝弦戏音乐体系的形成脉络进行考证,填补了学术空白。

以下为部分经典杂志中丝弦戏相关内容的代表性梳理:

| 杂志名称 | 创刊时间 | 主办单位 | 栏目设置 | 丝弦戏相关内容举例 |

|---|---|---|---|---|

| 《大舞台》 | 1959年 | 河北省文化厅 | 剧种研究、剧本新作、舞台纵横 | 《丝弦戏<白罗衫>的表演艺术》《丝弦唱腔流派述评》 |

| 《戏曲艺术》 | 1976年 | 中国戏曲学院 | 戏曲史论、音乐研究、表演理论 | 《丝弦戏“寒腔”的声腔特征分析》《传统剧目<金铃记>整理报告》 |

| 《中国戏曲》 | 1957年 | 中国艺术研究院 | 戏曲史、剧种研究、海外戏曲 | 《河北丝弦戏的形成与地域文化关联》《丝弦戏当代传承困境与对策》 |

| 《丝弦艺术通讯》 | 1980年代 | 河北省艺术研究所 | 艺人访谈、动态、史料 | 《丝弦表演艺术家刘魁显舞台生涯口述》《濒失剧目<泥鞋记>抢救整理》 |

(二)艺术探讨:深化丝弦戏的理论认知

经典杂志不仅是史料库,更是学术研讨的平台,学者与从业者通过杂志对丝弦戏的艺术特色展开多维度剖析,推动其从“经验传承”向“理论自觉”转型,在音乐唱腔方面,杂志重点探讨了丝弦戏“板腔体”与“曲牌体”结合的独特体制,分析了“娃娃腔”“寒腔”“慢板”等声腔的情感表达功能——如《戏曲艺术》刊文指出,丝弦戏的“寒腔”通过“起调翻高、落腔拖坠”的演唱技巧,能精准刻画人物悲愤交加的心理状态,是其区别于其他剧种的核心标识。

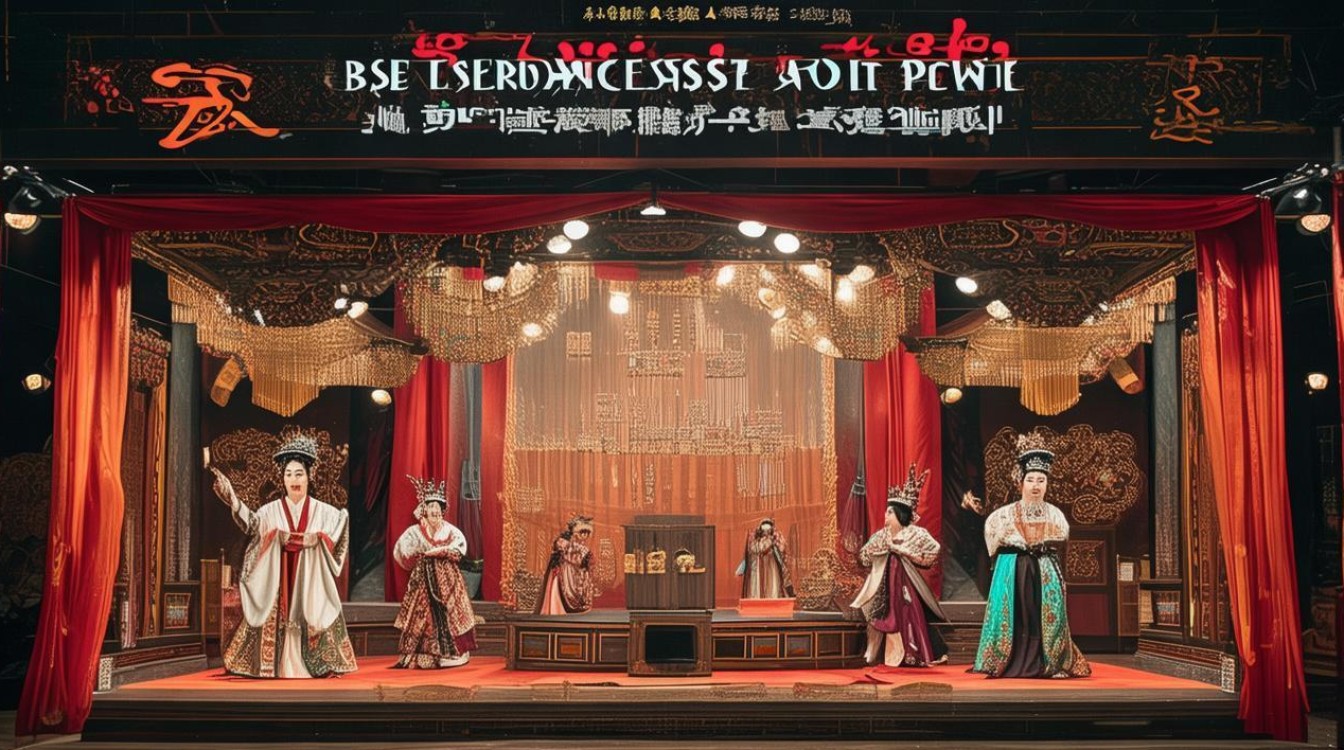

在表演艺术上,杂志通过图文结合的方式,记录了丝弦戏“唱、念、做、打”的程式化特点。《大舞台》曾连载《丝弦戏武打程式研究》,详细介绍了“耍翎子”“甩发功”“矮子步”等绝活的动作要领,并配以老艺人邢景明的示范照片,为年轻演员提供了直观的学习范本,对丝弦戏“行当细分”(如“生行分老生、小生、武生,旦行分青衣、花旦、老旦”)的探讨,也揭示了其表演体系的严谨性。

(三)传承创新:连接传统与当代的纽带

面对现代化冲击,经典杂志始终关注丝弦戏的当代发展,既坚守传统本真,也鼓励创新探索。《中国戏曲》曾组织“丝弦戏现代化”专题讨论,提出“传统为根、创新为翼”的理念,肯定了新编历史剧《大唐忠烈》在保留丝弦戏唱腔精髓的基础上,融入现代舞台技术的成功实践,而《大舞台》则开设“新人新作”栏目,连续多年刊登青年编剧创作的丝弦戏现代戏,如《乡里乡亲》《梨花湾》等,这些剧目聚焦现实题材,唱腔设计更贴近年轻观众审美,为丝弦戏注入了新的生命力。

杂志也积极回应传承中的现实问题,针对“观众老龄化”“后继乏人”等困境,《戏曲艺术》刊发的《丝弦戏进校园的实践与思考》提出,通过编写适合青少年的教材、开展戏曲体验课等方式,培养潜在受众;《丝弦艺术通讯》则呼吁建立“丝弦戏数字档案库”,利用VR技术还原经典剧目舞台,扩大传播半径。

经典杂志的当代意义与未来展望

在数字化时代,尽管传统纸质杂志的受众有所减少,但其作为“文化基因库”的价值愈发凸显,这些杂志中沉淀的史料、理论、实践经验,为丝弦戏的非遗保护、学术研究、艺术创作提供了不可替代的文本支持,通过“杂志+数据库”“杂志+短视频”等融合模式,经典内容有望突破载体限制,以更鲜活的形式触达大众——例如将杂志中的唱腔谱例转化为互动式教学视频,将艺人访谈剪辑成纪录片片段,让丝弦戏的魅力跨越时空,走进更多人的视野。

相关问答FAQs

问题1:普通人如何查阅丝弦戏相关的经典杂志内容?

解答:部分经典杂志可通过国家图书馆、中国知网(CNKI)等平台查阅纸质版或电子版。《大舞台》《戏曲艺术》等已创刊多年的杂志,其过刊可在省级图书馆或戏曲专业研究机构(如中国艺术研究院戏曲研究所)找到;近年发表的论文则可通过CNKI、万方数据等数据库检索关键词“丝弦戏”“丝弦剧”获取,河北艺术研究所等地方文化机构存有《丝弦艺术通讯》等内部刊物,需提前联系申请查阅。

问题2:丝弦戏经典杂志中,哪些剧目被频繁收录和讨论?

解答:丝弦戏经典杂志中,被高频收录和讨论的剧目主要集中在传统本戏和折子戏两类,传统本戏如《空城计》(以诸葛亮“抚琴退敌”的唱腔和表演著称)、《李天保吊孝》(唱腔丰富,被誉为“丝弦戏唱腔大全”)、《花烛恨》(文武兼备,展现丝弦戏武戏功底);折子戏则以《白罗衫·问诊》《金铃记·描容》为代表,这些剧目情节紧凑、技艺精湛,是研究丝弦戏表演程式和唱腔特点的范本,新编历史剧《大唐忠烈》和现代戏《乡里乡亲》因在传统基础上创新,也常被作为当代传承案例在杂志中讨论。