豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的叙事和鲜明的地方特色,深受广大观众喜爱,在豫剧的众多行当中,“红脸”以其独特的艺术魅力成为不可或缺的一环,而“连本戏”则以连贯的剧情、跌宕的冲突和丰满的人物,成为展现红脸艺术的重要载体,近年来,随着传统戏曲的复兴,“豫剧红脸连本戏专辑”的整理与发行,不仅为老戏迷提供了重温经典的渠道,也让年轻一代有机会领略这一艺术形式的独特魅力。

豫剧红脸的艺术特色与连本戏的叙事传统

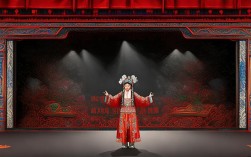

豫剧红脸,又称“红生”,是豫剧生行的重要分支,多扮演忠义正直、勇猛刚毅的历史人物,如包拯、关羽、杨继业等,其艺术特色集中体现在唱腔与表演两方面:唱腔上,红脸融合了豫东调的“炸音”与豫西调的“润腔”,真假声转换自如,高音区激昂嘹亮,低音区苍劲浑厚,形成“大本腔”与“二本腔”的独特韵律,既能展现英雄人物的豪迈气概,又能传递悲剧人物的深沉情感;表演上,红脸注重“唱做结合”,通过髯口功、身段、眼神等细节塑造人物,如包拯的“黑头红脸”象征铁面无私,关羽的“丹凤眼、卧蚕眉”凸显忠义仁勇。

连本戏则是中国传统戏曲的重要叙事形式,通常以历史演义、民间传说或公案小说为蓝本,通过多部连续的剧目讲述一个完整的长篇故事,豫剧连本戏每本独立成篇又环环相扣,单本时长约2-3小时,全剧往往可达十数本,如《杨家将》《包青天》《岳飞传》等,需分多场才能演完,这种形式不仅满足了观众对“追剧式”观剧体验的需求,也为红脸演员提供了充分展示唱念做打的平台——通过不同情节中人物的命运起伏,展现红脸艺术的丰富层次。

红脸连本戏专辑的内容与经典剧目

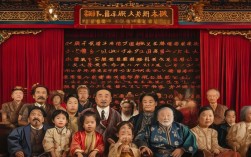

“豫剧红脸连本戏专辑”通常以经典剧目为核心,系统整理不同时期红脸艺术家的代表作品,涵盖音频录制、视频影像、剧本文献等多种形式,专辑中的剧目多取材于历史故事,具有鲜明的“忠义”主题和“家国情怀”,以下为部分经典剧目的内容概览:

| 剧目名称 | 主要角色 | 核心情节 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|

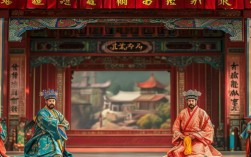

| 《杨家将·闯幽州》 | 杨继业、杨六郎 | 杨继业为救被困将士,率军独闯幽州,中伏被围,最终撞李陵碑殉国 | “碰碑”一折唱腔悲壮苍凉,杨继业“甩发”“喷火”等技巧展现英雄末路的悲愤 |

| 《包青天·铡美案》 | 包拯、陈世美 | 包拯不畏权贵,依法铡负心汉陈世美,为秦香莲伸张正义 | 包拯“黑头红脸”的舞台形象,“包龙图打坐在开封府”唱腔刚正威严,节奏铿锵 |

| 《岳飞传·风波亭》 | 岳飞、秦桧 | 岳飞率军抗金,屡建战功,却被秦桧陷害,最终在风波亭遇害 | “精忠报国”念白与唱腔结合,岳飞“枪挑梁王”的武戏与“风波亭”的文戏形成强烈对比 |

| 《闯王李自成》 | 李自成、崇祯帝 | 明末李自成起义,攻克北京,崇祯自缢,最终因内部分裂功败垂成 | 唱腔融合豫剧“梆子腔”与“高腔”,展现李自成的雄才大略与悲剧命运 |

这些剧目中,红脸演员通过“唱、念、做、打”的全方位演绎,将人物性格刻画得淋漓尽致,唐玉成饰演的杨继业,唱腔苍劲有力,表演沉稳大气,被誉为“活杨继业”;唐喜成塑造的包拯,以“二本腔”著称,真假声转换自然,将包拯的铁面柔情展现得恰到好处;而刘忠河在《闯王李自成》中,则通过高亢的唱腔和激昂的身段,诠释了农民起义领袖的豪迈与无奈。

专辑的文化价值与当代意义

豫剧红脸连本戏专辑的整理与发行,具有重要的文化传承与艺术推广价值,从历史维度看,这些剧目记录了中原地区的社会变迁、伦理观念和审美情趣,如《杨家将》中的“忠君爱国”、《包青天》中的“清正廉洁”,至今仍具有现实教育意义;从艺术维度看,专辑系统保存了红脸艺术的经典唱腔、表演程式和舞台呈现,为戏曲研究提供了珍贵的一手资料;从传播维度看,通过数字化手段(如CD、线上平台),红脸连本戏突破了地域限制,让更多观众得以欣赏这一传统艺术。

尤其对于年轻一代而言,专辑不仅是“听戏”的载体,更是了解历史的窗口。《岳飞传》中“精忠报国”的精神,《包青天》中“法大于情”的价值观,都能在潜移默化中引发观众的情感共鸣,专辑中艺术家们对艺术的执着追求——如唐喜成为了练就“二本腔”,每天清晨在河边吊嗓数十年——也为当代年轻人树立了“工匠精神”的榜样。

相关问答FAQs

Q1:豫剧红脸连本戏与其他剧种的连本戏(如京剧连本戏)在艺术表现上有何显著区别?

A1:豫剧红脸连本戏与京剧连本戏在唱腔、题材和表演风格上均有明显差异,唱腔上,豫剧红脸以“高亢激越”为特色,融合豫东调的“炸音”与豫西调的“润腔”,真假声转换频繁,情感表达直接浓烈;而京剧连本戏(如《三国演义》)更注重“唱念做打”的综合平衡,唱腔以“西皮二黄”为主,风格典雅细腻,题材上,豫剧红脸连本戏多聚焦中原历史人物和民间传说,如杨家将、包拯等,具有强烈的“乡土气息”;京剧连本戏则题材更广,涵盖帝王将相、才子佳人等,且历史演义类剧目更注重“正史”色彩,表演风格上,豫剧红脸强调“唱做结合”,身段更贴近生活化,如杨继业的“甩发”、包拯的“蹉步”;京剧连本戏则程式化程度更高,如关羽的“趟马”、诸葛亮的“羽扇纶巾”,更具“写意”特征。

Q2:现代听众如何通过专辑更好地欣赏豫剧红脸连本戏的艺术魅力?

A2:现代听众可通过“三步法”深入欣赏:了解剧情背景,连本戏多取材历史演义,提前查阅《杨家将》《包青天》等故事梗概(可通过专辑附赠的剧情手册或线上资料),能更好理解人物情感与戏剧冲突;聚焦唱腔细节,红脸唱腔的“起腔”“行腔”“落腔”各有特点,如唐喜成“二本腔”的假声高亢,唐玉成“大本腔”的苍劲,可通过专辑中的“唱腔解析”或反复聆听经典选段(如《包龙图打坐在开封府》《杨六郎闯幽州》),体会“声腔”中蕴含的情感;结合表演程式,红脸角色的“髯口功”“身段”“眼神”等动作既是技巧也是情感的延伸,若专辑包含视频影像,可观察演员如何通过“甩髯”“亮相”“跨马”等动作塑造人物,如杨继业“碰碑”前的“踉跄”与“喷火”,直观感受“唱做结合”的艺术感染力,多听多对比不同艺术家的演绎(如唐玉成与刘忠河的《杨家将》),更能理解红脸艺术的多样性与独特性。