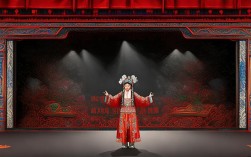

河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种,近年来在各大舞台“全场狂赢”,从乡村戏台到城市剧院,从线下演出到线上直播,以其独特的艺术魅力和文化底蕴,掀起一股“豫剧热”,这种“狂赢”不仅是票房和口碑的双丰收,更是传统文化在当代焕发生机的生动体现。

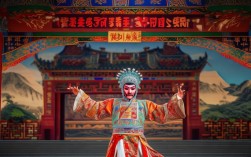

豫剧的“全场狂赢”,首先源于其深厚的艺术积淀和鲜明的地域特色,作为中原文化的“活化石”,豫剧唱腔高亢激越,既有“大本腔”的雄浑,又有“二八板”的明快,演员通过“吐字归音”“偷字闪板”等技巧,将喜怒哀乐演绎得淋漓尽致,表演上,豫剧融合了唱、念、做、打,既有文戏的细腻,如《秦雪梅》中“哭坟”一段的声泪俱下;也有武戏的热烈,如《三打祝家庄》中翻腾跳跃的打斗场面,让观众直呼“过瘾”,经典剧目更是代代相传,《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以铿锵的节奏展现巾帼豪情;《穆桂英挂帅》里“辕门外三声炮如同雷震”,将忠义报国的热血渲染到极致;就连现代戏《朝阳沟》中“那个前腿儿那个后腿儿”的朴实唱腔,也因贴近生活而引发观众共鸣,这些剧目不仅是艺术精品,更承载着中原人民的精神密码,让不同年龄层的观众都能找到情感连接点。

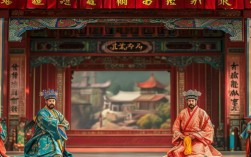

为了让豫剧“火出圈”,传承者们大胆创新,让传统艺术与现代审美碰撞出新火花,在剧目创作上,既保留经典复排,也推出现代戏新作,如《焦裕禄》《村官李天成》等,以真实故事打动人心;在舞台呈现上,融入LED背景、沉浸式灯光等现代科技,让《唐宫夜宴》式的“豫剧+”跨界表演惊艳舞台,年轻演员身着唐装,在虚拟场景中演绎盛唐故事,既有传统韵味,又有视觉冲击力,传播方式上,豫剧积极拥抱新媒体,演员们在抖音、B站开设账号,用短视频教唱腔、演片段,甚至将流行音乐与豫剧唱腔结合,豫剧版《孤勇者》”在短视频平台播放量破亿,让年轻人第一次发现“戏曲也能这么潮”,这些创新让豫剧不再是“老古董”,而是成为年轻人愿意打卡、愿意分享的“新国潮”。

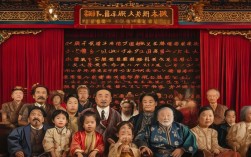

“全场狂赢”的背后,是观众对豫剧发自内心的热爱,在河南乡村,庙会搭台、万人看戏的场景仍是常态;在城市剧院,豫剧演出常常一票难求,观众中既有白发苍苍的老人,也有带着孩子来的年轻父母,演出时,台下观众跟着唱、打着拍子,叫好声、掌声此起彼伏,这种沉浸式的“剧场狂欢”,正是豫剧扎根民间的最好证明,正如老艺术家们所说:“豫剧的根在泥土里,观众的掌声就是最好的肥料。”

| 经典剧目 | 核心唱段/情节 | 艺术特色与观众共鸣点 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | “刘大哥讲话理太偏” | 常派唱腔刚健有力,展现女性觉醒与家国情怀 |

| 《穆桂英挂帅》 | “辕门外三声炮如同雷震” | 陈派唱腔激昂高亢,凸显忠义报国的英雄气概 |

| 《朝阳沟》 | “那个前腿儿那个后腿儿” | 生活化唱词与表演,充满乡土气息与奋斗精神 |

河南豫剧的“全场狂赢”,是传统与现代的碰撞,是艺术与人民的共鸣,更是文化传承的生动实践,随着更多创新尝试和传播方式的拓展,豫剧这朵中原戏曲之花,必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

问:河南豫剧如何吸引年轻观众? 创新,将传统故事与现代价值观结合,创作贴近年轻人生活的剧目;二是形式创新,融入流行元素、现代科技,增强互动性;三是传播创新,利用短视频、直播等新媒体平台,降低观看门槛,让年轻人“刷”到豫剧、爱上豫剧。

问:河南豫剧在传承中面临哪些挑战?

答:一是人才断层,年轻演员培养周期长,收入相对较低,吸引力不足;二是观众老龄化,部分年轻人对传统戏曲兴趣不高;三是创新与传统的平衡,过度创新可能失去豫剧本真,保守传承又难以吸引新观众,对策包括加强戏曲教育进校园、提高从业人员待遇、鼓励“守正创新”的创作理念等。